蝮蛇属于小型爬行类毒蛇,毒性强且复杂,被咬伤后,可影响机体的神经系统、血液系统、细胞组织等,并表现出局部出血、发红、发黑、剧痛现象,随着时间的推移,还会伴有脓包、水泡、血尿、流鼻涕、发热、咳血等异常情况[1]。据研究可知,蝮蛇咬伤最佳治疗时间是6个小时左右,拖延时间越久,治疗的难度越大,患者的死亡率也越高,即使后续挽救了生命安全,也可能伴有较高的后遗症发生风险[2]。近年来有资料显示,我国毒蛇品类较多,每年被毒蛇咬伤的人数不断增多,且伴有较高的死亡率和致残率。虽然目前临床可经抗蝮蛇毒血清及其他解毒药物处理毒素,缓解病情的发展,改善临床症状,但是在改善患肢肿胀方面效果不理想,一旦处理不当,可诱发骨筋膜室综合征,危害患者的健康,甚至影响社会的安定[3]。遂本次研究以深入探究可靠的伤口护理手段为主,以有效改善蝮蛇咬伤后肢体肿痛程度。

1一般资料与方法

1.1一般资料

自我院收治的蝮蛇咬伤后肢体肿痛患者中抽取60例纳入此次研究,研究时段:2023/7-2024/10,并将随机数字表法作为分组依据,一组设为对照组、一组设为干预组。

纳入标准:(1)咬伤时间未超过24h;(2)病情稳定,可配合;(3)未接受其他治疗;(4)无肢体肿胀病史;(5)无重要脏器功能障碍;(6)凝血功能正常;(7)知情且自愿。

排除标准:(1)妊娠期、哺乳期女性;(2)存在精神异常、沟通异常、认知异常者;(3)主动退出者;(4)病情恶化、死亡者。

对照组:患者男16例,女14例,年龄范围:16岁-68岁,平均(45.26±2.34)岁;咬伤部位:上肢患者18例,下肢患者12例。

干预组:患者男15例,女15例,年龄范围:20岁-70岁,平均(45.73±2.17)岁;咬伤部位:上肢患者17例,下肢患者13例。

以上资料对比无显著差异(p>0.05)。

1.2方法

对照组患者采取常规伤口护理方式:(1)清洁伤口:选用浓度0.9%生理盐水彻底清洁创面,去除污垢以及异物(2)消毒包扎:选用碘伏消毒液对创面进行消毒处理,待消毒完毕后,常规包扎,定期更换敷料,遵照无菌原则,降低感染几率[4](3)药物指导:遵医嘱科学用药,确保药物剂量、次数使用的合理性,并强调科学用药的重要性,避免患者擅自更改药物剂量,且用药期间,需要观察用药效果及反应,为完善药物方案提供参考依据(4)观察、评估:定期监测患者的生命体征,评估创面恢复情况,尤其需要定期评估创面的疼痛程度、肿胀程度、愈合程度等,详细记录,为医生提供参考依据(5)体位干预:取健侧侧卧位或仰卧位,避免患侧处受压,且做患侧肢体制动,保持抬高与心脏水平位,促进消肿(6)饮食干预:多补充膳食纤维、维生素、优质蛋白等机体所需的营养元素,且保证食物的清淡性和易消化性,禁辛辣、寒凉、油腻等刺激性食物,多饮水等[5]。

干预组患者则在对照组的基础上,采取简易VSD联合TDP伤口护理方式:(1)第一阶段:①伤口消毒清创:患者就诊后护理人员及时对伤口进行清创处理,采用碘伏消毒伤口周围局部皮肤。②患肢针刺引流处理:被蛇咬伤四肢的患者,在以伤口为中心,直径约10cm内选择针刺引流;在针刺点周围,使用一次性注射器进行点状局部麻醉(2% 利多卡因),然后以16号注射针头于皮下注射方式进针,针头刺入后,将注射器抽吸并负压拔针;穿刺完成后,术者双手由近心端为基点,逐渐向远心端进行挤压,直至带血色液体(或血清样液体)流出,再采用复合碘伏棉签对穿刺点进行擦拭,同时消毒处理伤口局部周围皮肤。③用药指导:在伤口护理同时,遵医嘱使用抗蛇毒血清注射液和破伤风抗毒素注射液[6]。(2)第二阶段:①简易负压吸引:待干皮肤后于使用简易VSD(材料:一次性使用手术切口膜、凡士林纱布、一次性硅胶胃管18#、一次性负压引流瓶、透明胶布),在伤口周围贴上透明负压敷料,然后连接负压吸引设备,进行负压吸引。负压值根据材料情况保持恒定压力(30-50mmHg),保持负压引流管通畅,负压吸引时间为3天(72小时)并定时记录引流液颜色、性质、量。②做好患者心理护理和健康宣教,讲解使用负压引流的治疗目的和注意事项,消除患者焦虑心情。③观察患者伤口皮肤情况,若有红肿进行性加重,出现发黑坏死或者疼痛加剧,及时报告医生并处置伤口。(3)第三阶段:①在患者负压吸引第3天(72小时)后,观察患者肢体肿痛情况,负压引流量减少(<10ml/天)去除简易VSD。同时使用TDP照射20-40min/bid(TDP温度不宜过高,距伤口约20-40cm)。方法:用碘伏消毒伤口及引流处皮肤,待干后使用TDP照射,观察伤口积液渗出液颜色、性质、量,并记录。治疗完毕后再次用碘伏消毒伤口及引流口皮肤,用无菌敷料妥善包扎固定。②持续使用TDP伤口护理3天,观察并记录伤口情况,根据伤口肿胀、渗液情况调整红外线治疗时间,至到疼痛、肿胀消除为止。(4)第四阶段:病例资料整理:定期观察和评估伤口的肿胀程度、疼痛评分、伤口愈合时间等指标,并记录在案[7-8]。

1.3观察指标

(1)总有效率:经治疗后,患者临床症状消失,伤口愈合,即为显效;经治疗后,患者临床症状较前改善,伤口基本愈合,即为好转;若上述均未达到,症状无改善,伤口未愈合,即为无效。

(2)肢体肿胀情况:分别于治疗前、治疗1d、治疗3d、治疗6d采用统一工具对肢体的肿胀情况进行测量。

(3)疼痛评分:分别于治疗前、治疗1d、治疗3d、治疗6d利用视觉模拟疼痛量表VAS对患者的疼痛情况进行评估,满分10分,得分越低越好。

(4)并发症发生率:包括肢体受限、局部感染以及坏死。

1.4统计学分析

本文数据均采用临床统计学软件整理,以SPSS25.0版本为主,计量资料利用t检验分析,计数资料利用卡方处理,如组间对比结果为P<0.05,说明差异显著。

2结果

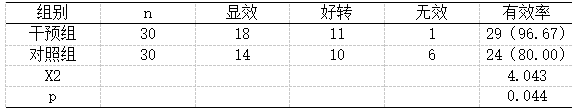

2.1 总有效率

详见下表一,干预组占比较高,与对照组相比差异明显(p<0.05)。

表一 总有效率 n(%)

2.2 肢体肿胀情况

如表二所示,治疗前、治疗1d时,两组肿胀情况对比p>0.05,无明显差异性,而治疗后3d、6d,干预组的肢体肿胀缓解明显,与对照组相比差异显著(p<0.05)。

表二 肢体肿胀情况 (x̄±s)

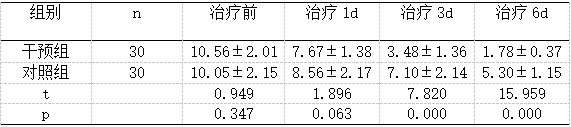

2.3 疼痛评分

详见表三,治疗前、治疗1d时,评分均较高,对比无显著差异(p<0.05),而治疗后3d、6d时,干预组的评分更低,对照组评分相对较高,对比差异显著(p<0.05)。

表三 疼痛评分 (x̄±s)

2.4 并发症发生率

如下表四,两组对比差异显著(p<0.05),其中干预组的发生率更低。

表四 并发症发生率 n(%)

3讨论

当机体被蝮蛇咬伤后,蛇所含的毒性会从浅表组织逐渐扩散至深层组织,并随着血液流通,传播至各个器官组织,遂初期以伤口局部水肿、疼痛为典型表现,后逐渐表现出全身症状。多数患者发病急,病情变化快,并发症多,因此,及时处理蛇咬伤伤口,促进毒液排出,减少毒素扩散和及时使用对应的解毒药物成为临床急诊救护的关键,且处理期间,患者都会伴有不同程度的负性情绪以及其他突发情况,遂应重视护理服务。

简易VSD伤口护理法即简易VSD负压吸引术伤口护理法,是指用含有引流管的聚乙烯酒精水化海藻盐泡沫敷料,来覆盖或填充皮肤、软组织缺损的创面,再用生物半透膜对之进行封闭,使其成为一个密闭空间,最后把引流管接通负压源,通过可控制的负压来促进创面愈合的一种全新的治疗方法。有研究指出,简易VSD伤口处理法相比常规伤口处理法而言,可有效避免交叉感染,促使引流区创面无渗液聚集,再辅以对应的护理服务,可规避风险因素,提升治疗的效果[9]。此外,简易VSD伤口处理法操作简单,可预防伤口引流不畅,加快毒素排出,且经持续负压吸引,加快血液循环,有助于促进肉芽组织快速生长,缩短创面愈合速度。而TDP伤口处理法属于一种物理疗法,其借助特定电磁波治疗器对患处进行照射,促进局部乃至全身的血液和淋巴循环,加快新陈代谢速度,对于提升机体免疫力和组织修复能力有显著效果。而将该技术应用于被蝮蛇咬伤的创面,可有效缓解创面处的疼痛,并缩短创面愈合时间,并且该方式操作便捷,安全性高,再辅以对应的护理服务,可以有效巩固创面处理效果。经本次研究可知,干预组的干预价值显著高于对照组,差异显著,P<0.05,说明简易VSD联合TDP伤口护理在蝮蛇咬伤后肢体肿痛患者中有显著的干预价值。

综上所述,简易VSD联合TDP伤口护理可有效缓解蝮蛇咬伤后肢体肿痛患者的疼痛程度以及肢体肿胀程度,缩短住院时间,降低并发症发生率,遂值得推广。

参考文献

[1]张允申,方勇,陈海东等.蝮蛇咬伤中医治疗优化方案的疗效评价[J].云南中医药大学学报,2024,47(01):33-39.

[2]刘彦伶,陈莉,姚诗琴等.1例多部位毒蛇咬伤合并反复过敏患者的护理[J].中国临床护理,2023,15(03):196-198.

[3]芦春红,王庆玲,杨其芬等.刺血拔罐改良局部伤口护理联合凉血解毒膏在竹叶青蛇咬伤患者中的应用效果[J].中西医结合护理(中英文),2023,9(01):53-56.

[4]吴建霞.七叶一枝花酊湿敷疗法治疗蝮蛇咬伤肢体肿痛的疗效观察[J].中医外治杂志,2022,31(05):30-32.

[5]张允申,刘海红,龚旭初.改良外治法治疗蝮蛇咬伤肢体肿痛疗效观察及对炎性因子水平的影响[J].中医外治杂志,2022,31(01):11-13.

[6]区志慧,罗毅,龙春萍等.改良局部伤口护理在蛇咬伤救护中的应用[J].蛇志,2019,31(03):325-326+338.

[7]练文娟,李王安.改良局部伤口护理在蛇咬伤救护中的效果观察[J].全科口腔医学电子杂志,2019,6(24):102+110.

[8]卫敏.两种湿外敷护理法对眼镜蛇咬伤致局部溃疡的疗效比较[J].实用临床护理学电子杂志,2019,4(19):95+109.

[9]文静,倪艳辉.中药涂搽治疗蝮蛇咬伤肢体肿痛的疗效观察[J].世界最新医学信息文摘,2016,16(92):128.