前言

介入治疗是临床脑血管病变主要治疗措施之一,可在数字减影造影技术辅助下完成对患者脑血管内病灶位置的准确定位[1],并经介入设备于病灶处注射药物或行器械治疗后,积极改善脑血管病变部位血管管径或重建脑血管血运,维持大脑血液供给质量稳定,控制疾病相关不良预后风险[2]。在相关治疗研究中指出,介入治疗期间患者脑血管病、脑组织医源性损伤风险,术后存在一定脑血管不良预后风险,应加强治疗期间相关护理配合,积极改善患者治疗预后健康[3]。因此,为研究脑血管介入治疗中介入护理配合的临床效果,特开展临床研究,现将研究结果详述如下:

1资料与方法

1.1基线资料

将符合研究要求行脑血管介入治疗患者76例随机划分组别后(对照组/研究组,38/38),于2021.07~2023.05期间行对比性护理研究。

对照组,男20例,女18例,年龄(56.32±6.58)岁,确诊急性缺血性脑卒中/颈动脉狭窄/颅内动脉狭窄,19/9/10例;研究组,男21例,女17例,年龄(56.35±6.62)岁,确诊急性缺血性脑卒中/颈动脉狭窄/颅内动脉狭窄,18/11/10例。患者基线资料组间差异性对比结果为P>0.05,研究结果可比。

纳入标准:患者经颅脑MRI/CT诊断或血管造影检查后确诊原发性脑血管病变,符合介入治疗指征;患者均确认接受介入治疗,自愿参与本次护理研究。排除标准:合并介入治疗禁忌症者;临床资料缺损者;合并认知功能障碍者;研究期间主动脱退者。

1.2护理方法

介入治疗期间,对照组行常规护理配合,研究组行介入护理配合。

常规护理配合:于术前完成患者手术日期确认,治疗准备及治疗健康宣教,手术结束后按需完成院内临床监护及出院健康指导护理。

介入护理配合:(1)术前:需在患者术前健康宣教、手术准备引导同时,就术后短期临床并发症类型予以详细介绍并实施个体化心理护理,调节患者术前情绪健康,并引导患者完成术后早期康复训练措施学习,完善术后护理基础。(2)术后:需在介入治疗后密切监测患者脑血管后遗症风险,并引导患者在积极术后治疗配合同时,稳定情绪健康,待患者度过术后风险期后,引导完成术后康复训练指导及自护行为能力指导。

1.3观察指标

组间比较:神经功能缺损评分(NIHSS);介入治疗并发症发生率;自我管理能力评分。

1.4统计学方法

采用SPSS22.0统计学软件统计数据组间差异性,计数资料用构成比形式表示,计量资料用t检验,均数加减标准差的形式表示,如统计结果为P<0.05或P<0.01,组间差异有统计学意义。

2研究结果

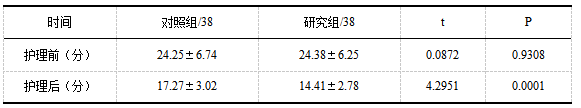

2.1两组NIHSS评分对比

患者护理前NIHSS评分组间比较无统计学差异,P>0.05;经介入护理实施后研究组NIHSS评分(14.41±2.78分)较护理前下降明显,优于参照组,差异有统计学意义,P<0.05。见表1。

表1两组NIHSS评分对比(x̄±s)

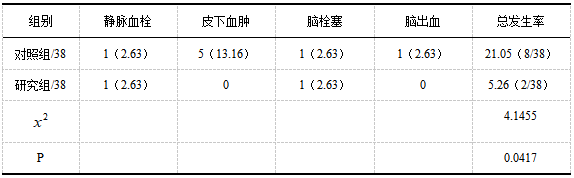

2.2两组介入治疗并发症发生率对比

研究组治疗后临床并发症发生率为5.26%,对照组为21.05%,组间差异有统计学意义,P<0.05。见表2。

表2两组介入治疗并发症发生率对比(n,%)

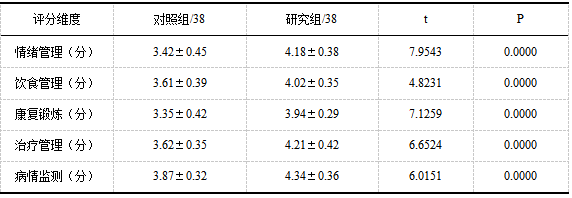

2.3两组自我管理能力评分对比

经介入护理实施后,研究组出院当日情绪管理(4.18±0.38分)、饮食管理(4.02±0.35分)、康复锻炼(3.94±0.29分)、治疗管理(4.21±0.42分)、病情监测能力评分(4.34±0.36分)较参照组升高,差异有统计学意义,P<0.05。见表3。

表3两组自我管理能力评分对比(x̄±s)

3讨论

相较神经外科传统手术治疗,介入治疗的实施可在微创技术、造影检查技术综合应用后实现脑血管病变患者病情的微创治疗,治疗效果确切,但受治疗操作中血管穿刺、造影剂注射、局部治疗操作等因素影响,术后同样存在一定脑血管后遗症风险,可直接影响患者手术预后质量[4]。

研究结果表明: 经介入护理实施后,研究组出院当日情绪管理、饮食管理、康复锻炼、治疗管、病情监测能力评分升高,且NIHSS评分及护理期间治疗相关并发症发生率(5.26%)降低,差异显著,P<0.05。

脑血管介入治疗中介入护理的临床配合,可在术前、术后护理配合下,帮助患者正确认识介入治疗效果及安全性,并在术前早期康复训练指导下,使患者可在掌握相关训练动作后积极完成术后康复护理配合,在自护行为能力指导配合下优化术后康复质量,且全程心理护理的开展对维持患者围手术期情绪稳定具有积极意义[5]。

综上所述,介入护理在脑血管介入治疗患者围手术期护理中的配合,可在积极维护患者神经功能健全同时,有效控制治疗临床并发症风险,优化患者术后自护行为能力水平,效果确切。

参考文献:

[1] 王娟,刘菲. 介入护理在脑血管病患者介入治疗中的应用效果观察[J]. 中国卫生标准管理,2022,13(9):187-190.

[2] 刘乐乐,冯燕琼,梁素芳,等. 基于IKAP理论延续性护理在脑血管介入治疗患者中的应用评价[J]. 基层医学论坛,2022,26(5):130-132.

[3] 肖淑立,刘启慧,夏梦迪,等. 质量控制理论下护理干预在介入治疗急性脑梗死患者中的应用效果[J]. 中国医药导报,2023,20(8):176-179.

[4] 杨宝玉. 介入护理在脑血管介入治疗患者中的临床效果[J]. 黑龙江医药科学,2022,45(2):55-56.

[5] 闫静. 集束化护理在介入治疗缺血性脑血管病中的应用[J]. 中国卫生标准管理,2021,12(19):152-155.