1. 研究背景及目标

国内外电厂冷链系统常用的换热器有板式换热器及管壳式换热器。换热器设计应满足各种负荷下的运行需求,保证换热器在最大负荷、最高进水温度和最大污垢热阻时,在规定的检修期间内仍能完成冷却任务。冷却水及被冷却水流量、介质物理特性、压降及温度差决定换热器设备参数。板式换热器及管壳式换热器各具优缺点,均已在实际工程中得到广泛应用。

板式换热器具有传热效率高、设备部件布置紧凑、占地面积小等特点,存在由于换热板间隙狭窄容易堵塞、对冷却水介质要求较高等问题。板式换热器可产生高传热效率,降低冷却水流量,节省换热器的换热面积。板式换热器设备体积小、重量轻,占地面积小,检修方便。但板间间隙狭窄,理论过流颗粒最大直径4mm,较易发生堵塞。板式换热器要求冷却水中2mm以上的颗粒需在进入换热器前过滤掉。板式换热器对流体介质要求较高,存在较高的堵塞风险,在运行中清洗检修频次相应增加。

管壳式换热器具备结构简单、造价低、流通截面较宽、易于清洗水垢等优点。较板式换热器,管壳式换热器存在传热系数较低、占地面积大等缺点。管壳式换热器内管束管径一般在19~25mm,极大的降低了对冷却水介质要求及堵塞风险,减少清洗检修频次,从而提高了设备使用寿命。由于管壳式换热器传热效率较低,导致换热面积增大。管壳式换热器是由管束组成,自身重量体积均较大,在检修抽管时需留出较大检修空间。相较板式换热器,管壳式换热器极大的减小了冷却水堵塞风险,降低了对冷却水介质要求,并且具备维护成本低、操作简单、清洗周期长、使用寿命较长等优势,同时存在传热效率较低、占地面积较大等缺陷,受到厂房布置空间等限制因素不宜采用。

现有电厂设计中冷链系统大部分采用板式换热器,为提高应对冷源风险能力,通常采用多重拦截手段、研发新型拦截设施、提高过滤设备清污效率等角度入手。科研院所和运营单位投入了大量的成本开展相关研究,新措施的应用一定程度上增加了电厂的一次性投资。

热管换热器从换热介质上来说目前包括水水换热器、气水换热器、气气换热器。从热管的结构形式上来说分为重力热管式换热器、毛细热管式换热器、环路热管式换热器以及平板热管式换热器。由于平板热管的比表面积最高、传热性能最强,同时可匹配多种高效率的翅片结构,因此平板热管换热器是热管换热器的发展趋势。

从平板热管的角度来说,其大规模产业化一直以来都是工业界和科研界的研究重点。目前平板热管换热器已经广泛应用于烟气余热回收、污水余热利用、热力电厂乏汽回收等领域。

2 研究方向

2.1 平板热管

本文拟探究平板热管容积式防堵型换热器的可行性,该新型换热器采用超级导热材料——平板热管做为散热组件,平板热管表面肋化率以及自身与流体的接触面积较大,大幅提高换热效率。

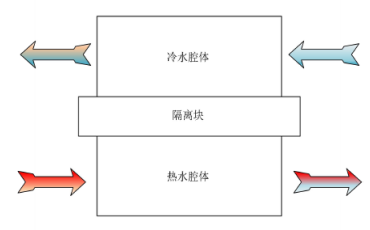

该换热器利用平板热管自发导热的性能,从结构形式上实现了冷热流体分别位于两个较大空间的腔体内,物理上隔离的可靠性更强,冷热流体的掺混概率低(图2.1)。冷热源流体腔室内采用多种形式的散热翅片进行强化换热,散热翅片能够扩大散热面积的同时还可以通过结构设计起到扰流作用,如此可以在有限的体积内实现换热效率的优化。拟采用平板热管容积式换热器实现扩大换热器冷侧流体通道,同时保证换热效率。 图2.1 平板热管容积式换热器简图

图2.1 平板热管容积式换热器简图

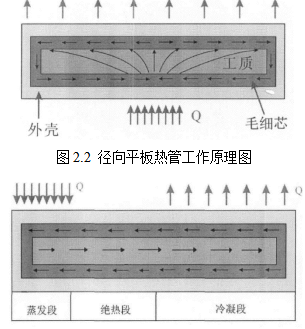

平板热管是采用特殊设计的腔体结构,实现热源和热沉之间换热的热管。一般情况下,平板热管是一种内部中空的板式结构,其中心剖面如图2-1所示,包括外壳和内部的毛细芯两部分。外壳通常采用导热性较好的材料制作,壳体内部附着毛细结构。平板热管内部填充有某种工质,当热源产生热能时,热源附近的液体工质气化并迅速扩散到冷凝段将热释放出去,同时凝结成液体,并在毛细芯所提供的毛细力的驱动下回流到热源附近,再次受热气化,往复不断地重复这个过程,从而完成热量由热源到热沉的输运。

根据工质在蒸汽腔内的流动方向和传热机理的不同,平板热管可分为径向平板热管和轴向平板热管两种。图2.2为径向平板热管示意图,热量能够在径向传递,同时还具有较大的冷却面积。图2.3为轴向平板热管,它与普通热管一样,沿长度方向分为蒸发段、绝热段和冷凝段,通过工质的相变和蒸汽的流动,将热量从蒸发段带到冷凝段进行冷却。 图2.3 轴向平板热管工作原理图

图2.3 轴向平板热管工作原理图

平板热管在换热器散热和降低热流密度方面有着广阔的应用前景,对其进行的研究也在不断地深入。综述国内外文献对平板热管的研究,主要集中在实验研究和理论研究两个方面。实验研究包括:制造不同结构热管,针对不同工质,不同充液率,不同散热条件等,研究在换热器工作温度范围内的最大热流密度,传热系数,热阻值。理论研究包括:针对热管进行理论分析,建立模型进行计算,与实验数据相关联。实验研究的难点在于平板热管实验件的加工上,微小型化使得传统的工艺无法满足要求,增加了加工难度,同时加工精度对实验测量数据的准确性有非常大的影响。理论研究在分析传热机理和高维度的数学建模上存在困难,一般的分析着重于热管传热特性的某一方面,综合考虑各因素后对其进行简化,从而建立相应的数学模型得到一些理论分析的结果。

2.2 平板热管用于换热器的优势

(1)热传递能力强

毛细微槽增加了热管壁面的传热面积,进而强化了对流体的热输运能力,更为重要的是,在蒸发段与冷凝段增加了薄液膜的数量,从而大幅提高了壁面的换热能力。

(2)承压能力强

微细热管之间的间壁在结构上起到“加强筋”的作用,这样大大增加了微热管阵列的承压能力。

(3)工作可靠性高

由于每平米平板内布有300~600根独立运行的微细热管,任何一根微热管损坏,都不会影响其它微热管的工作,可靠性高。

(4)接触热阻小

微热管阵列外形扁平,能够方便地与换热面贴合,这样克服了常规圆形截面热管需要增加特殊结构才能与换热面紧密贴合的缺点,从而减少了界面接触热阻。

基于微热管阵列的上述特点,将其与不同形式的翅片干式结合形成不同的换热单元,再构成一种新型的换热器,具有以下优点:

(1)热传输能力强

微热管阵列本身具有超强的热传输能力,且其表面为平板结构,与翅片之间的接触面积大,热阻小,热传输能力强。

(2)换热面积大

微热管阵列可根据需求设计不同面积的冷凝端与蒸发端,适应不同冷却海水的需求,可解决换热器堵塞问题。

(3)可靠性高

微热管阵列工作温度范围为-100oC~200oC,温度适应性强,且其独特的结构使其具有很好的承压能力,能够适应不通的水温、水压。

3 总结与展望

本文探究了换热器采用新型高效换热材质,扩大冷侧过流通径。后续研究可通过选择合适的翅片型式及翅片参数以实现扩大通径的同时保证设备换热效率;采用表面阳极氧化的方式实现材质满足耐海水腐蚀的要求;对换热器型式进行合理的设计以满足现有厂房的布置要求。以实现缓解换热器及前端过滤设备堵塞情况,提高电厂运行稳定性及经济性。

参考文献

[1] 王保帝, 刁彦华, 赵耀华, 等. 微热管阵列多孔结构换热器通风换热特性的实验与数值模拟研究, 中国工程热物理学会, 学术会议论文, 2019, 青岛.

[2] 李嘉琪,刁彦华,赵耀华. 新型平板热管蓄热装置固-液相变过程数值[J].建筑科学,2011,27(10):88-92.

[3] 范春利,曲伟,孙丰瑞,等. 三种微槽结构的平板热管的传热性能实验研究[J]. 电子器件. 2003(04):357-360.