南泥湾油田刘渠区块位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡中东部偏南,构造背景总体为一平缓的近南北向展布的微向西倾斜的单斜,以一系列幅度较小的鼻状构造为主。刘渠区块于2001年8月开始依靠自然能量开采;2003年5月拉开注水开发序幕,项目区目前处于中含水期。高含水井主要分布在西部和南部,局部呈连片式分布,东北部以零星式分布,制约了该区块开发效果,急待对该区块含水上升快的主要原因进行分析[1-3],并在此基础上提出治理对策。

1 含水上升原因分析

刘渠区块自2003年5月注水后含水率稳定在35%,缓慢上升到目前的47.2%。采油井含水上升主要受井排距组合、裂缝方向、注水时长、压裂规模等方面影响[4-5]。

1.1 井排距过小,压裂规模大,导致含水上升

在已经确认的水淹井中,以刘渠区域水淹速度最快,在注水井投注后井组油井水淹。主要的原因在于该区域内井网过小,油田压裂的规模过大。根据2001年该油田对压裂裂缝的检测结果,认为区域内油井压裂缝半长在64-75米之间。若双井同时压裂时,双井间裂缝实际长度将达到130-150米。而按130×110米的井距布井可直接将注水井与采油井压穿,导致注入水沿裂缝突进。

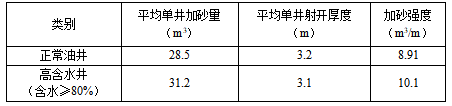

根据项目区压裂规模统计,含水率≥80%的高含水井平均单井加砂量为31.2m3,其余正常油井为28.5m3(表1)。可见,目前出现高含水油井的加砂量高于正常生产油井,项目区含水上升受压裂规模(加砂量)的影响。

表1 刘渠压裂规模统计表

1.2 区域内存在天然的微裂缝

1.2 区域内存在天然的微裂缝

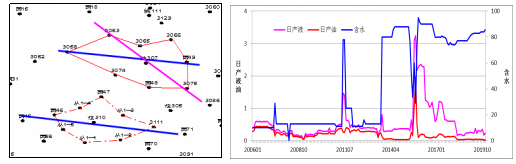

根据前人分析结果,认为区块长61油层存在天然的构造裂缝,裂缝方向以EW-SN方向一对共轭为主,NE30°-40°,NW300°-320°向一对共轭为辅。该区块南49和南46两口油井水淹,经示踪剂监测,发现南49—注307—3058,3063—注307—3075,南45—南46—注310—3111,这三条线上存在大的裂缝,特别南49井与注307井之间存在比较大的裂缝。三条裂缝方位分别为NE136°、NE98°、NE96°,裂缝是导致油井水淹的直接原因(图1)。例如丛87-7井与注水井呈北东向,水淹方向为北东向,符合本区裂缝分布特征(图2)。

图1 注310、注307井组示踪剂测试裂缝方位图 图2 丛87-7井生产曲线图(裂缝型)

图1 注310、注307井组示踪剂测试裂缝方位图 图2 丛87-7井生产曲线图(裂缝型)

2 治理对策

综上分析,项目区含水上升出现高含水井主要受井排距、裂缝分布、注水时长、压裂规模(加砂量)影响,在注水相对较早的区域,随着地层能量不断补充,注入水沿着油水井间人工裂缝主方向突破到采油井,致使油井含水上升直至水淹。下一步应优化注采井网,加强高含水井动态分析,有针对性的开展控制含水上升工作。

2.1 优化井网试验,扩大注采井排距

西部区域受井排距过小影响,油井投产初期很快水淹,为了进一步论证井网适应性,优选西部区域6个井组开展井网调整试验,原井网主要开采层位为长4+52-2,原井网为井排距为130*110m左右的不规则正方形反九点,调整为井距为260m、排距为220m左右井网,原井网注水井层位改长61-2,原井网一线井开发层位不变,新井网(原井网二线井)集中补孔开采长61-2层,计划试验6个井组(丛124、丛123、丛99-2、丛110、丛121、川22-1井组),井网调整方向与原井网保持一致。

2.2 完善注采对应,提高水驱控制程度

根据注采连通关系分析,项目区依然存在有采无注、有注无采及无注无采的井组,为了完善本区注采对应关系,提高注采射孔对应率及油井多向受效率,进一步提高水驱储量控制程度。经过精细对比和分析统计,针对主力油层长4+52-2、长61-2进行补孔,提出了45口注水井补孔、83口油井补孔,逐步完善注采对应关系。对于井距较小的补孔井段,补孔后实施综合改造时应控制压裂规模。

2.3 精细注水调整,提升地层能量

目前项目的注水参数均未达到开发方案设计的注水指标,应进一步较强项目区的注水开发,优化注水技术政策,提升注水开发效果。利用物质平衡方程方法研究合理注采比和注水量,满足地层压力合理恢复和保持合理水平的需要。加强注水区116井组,日配注上调128m3,注采比由2.25提高到3.64;控制注水31井组,日配注下调62m3,注采比6.46下降到3.64;均衡注水33井组(包括21口停井),日配注保持在34m3,注采比保持在3.4。

2.4 异常井治理

目前项目区已出现各类高含水井157口(高含水关井91口),其中35口井已开展井组动态分析,关停验证来水方向等措施,为本次治理的重点对象。计划实施2口井调剖工作。同时,针对注水井吸水差或不吸及平面注采不平衡型低效井进行治理,增注解堵10口,实施分注井数3口,改善产液和吸水差的层段生产状况,提高地层能量和纵向波及体积。

3 结论与认识

(1)南泥湾油田刘渠区块出现高含水井主要受井排距、裂缝分布、注水时长、压裂规模(加砂量)影响,在注水相对较早的区域,随着地层能量不断补充,注入水沿着油水井间人工裂缝主方向突破到采油井,致使油井含水上升直至水淹。

(2)建议进一步采取优化注采井网、完善注采对应、合理优化配注及进行异常井治理等措施,进一步提高油井产能,最大限度改善区块整体开发水平。

参考文献

[1]付云辉. 坪北油田中高含水期合理注采比确定[J]. 江汉石油职工大学学报,2021,v.34;No.165(02):30-32+51.

[2]房娜,姜光宏,程奇,李广龙,王双龙. 裂缝性油藏不同见水模式下的注水优化[J]. 断块油气田,2020,v.27;No.161(05):633-637.

[3]鲁娟党. 复杂断块油藏中高含水期水驱规律研究[J]. 中国矿业,2020,v.29(S1):519-523+529.

[4]张金庆,孙福街,安桂荣. 水驱油田含水上升规律和递减规律研究μ[J]. 油气地质与采收率,2011,v.18;No.93(06):82-85+116.

[5]涂兴万,陈林媛,莫文丽,莫小国,杨建成. 高含水期复杂断块油藏剩余油分布及挖潜[J]. 西南石油学院学报,2004,(01):39-42+3-4