慢性头痛是指头痛发作持续时间超过3个月,每月发作次数超过15次,严重影响患者的生活质量和工作效率的一种常见疾病[1]。根据国际头痛协会(IHS)的分类,慢性头痛主要包括慢性偏头痛、慢性紧张型头痛、慢性药物过度使用头痛等类型。据统计,全球慢性头痛的患病率约为3%~5%,其中以女性居多[2]。慢性头痛不仅给患者带来持续的疼痛和不适,还可能导致心理问题、社会功能障碍、经济负担等危害。

目前,西医治疗慢性头痛的主要方法是药物治疗,如非甾体抗炎药、抗癫痫药、抗抑郁药等。然而,这些药物的镇痛效果有限,且存在耐药性、依赖性、不良反应等问题。因此,越来越多的患者寻求非药物治疗的替代或辅助方法,如针灸、推拿等。

近年来,国内外有许多关于针灸推拿对慢性头痛治疗效果和安全性的临床试验和系统评价[3]。这些文献表明,针灸推拿对慢性头痛有一定的镇痛效果,并且安全性较高。然而,这些文献也存在一些局限性和不足之处,如样本量较小、方法质量较低、结果不一致等。因此,有必要进一步开展更高质量和更大规模的研究,以验证针灸推拿对慢性头痛的镇痛效果和安全性,为临床实践提供更有力的证据。

1资料及方法

1.1一般资料

本研究为随机对照试验,于2023年1月至2023年6月在某中医院神经内科进行。研究对象为符合国际头痛协会(IHS)2018年版《国际头痛分类》第三版(ICHD-3)中慢性头痛诊断标准的患者,年龄在18~65岁之间,不限性别。纳入标准为:(1)头痛发作持续时间超过3个月,每月发作次数超过15次;(2)头痛强度在中度以上,影响日常生活和工作;(3)愿意接受针灸推拿或药物治疗;(4)签署知情同意书。排除标准为:(1)有严重的心脏、肝脏、肾脏等器官功能障碍或血液系统疾病;(2)有精神或神经系统疾病,如癫痫、帕金森、抑郁等;(3)有颅内占位性病变或颅内感染等导致的继发性头痛;(4)怀孕或哺乳期妇女;(5)对针灸或药物过敏者。经过筛选,共纳入50例慢性头痛患者,随机分为针灸推拿组和药物组,每组25例。

1.2方法

针灸推拿组采用中医辨证选穴,结合推拿手法进行治疗。选穴原则为:以太阳、风池、合谷、足三里为主穴,根据不同的证型加用相应的配穴,如肝阳上亢者加用太冲、肝俞、曲池等;气滞血瘀者加用四神聪、血海、三阴交等;脾胃虚弱者加用中脘、气海、胃俞等。穴位名称及位置如下:

太阳:在头部,当耳后发际与外眦连线的中点。

风池:在颈部,当项正中线与乳后线之间的凹陷处。

合谷:在手背部,当第一、二掌骨间隙的中点,拇指与食指并拢时可见。

足三里:在小腿前外侧,当胫骨下端外侧缘与外踝尖连线的上1/3与下2/3交点处。

太冲:在足背部,当第一、二跖骨间隙的后方,足背动脉搏动处。

肝俞:在背部,当第九胸椎棘突下,旁开1.5寸。

曲池:在肘部,当肘横纹上方,屈肘时肱骨外上髁与桡骨头之间的凹陷处。

四神聪:在头部,当前发际与耳尖连线的中点。

血海:在大腿内侧,当股骨内上髁与内踝尖连线的上2/5与下3/5交点处。

三阴交:在小腿内侧,当内踝尖上3寸,胫骨内缘后方。

中脘:在腹部,当前正中线上,脐中心上4寸。

气海:在腹部,当前正中线上,脐中心下1.5寸。

胃俞:在背部,当第七胸椎棘突下,旁开1.5寸。

刺法操作为:采用0.25mm×40mm的一次性针灸针,按照常规消毒方法刺入穴位,深度为0.5~1.5寸不等,根据患者的体质和症状调整力度和方向。刺入后用捻转法或提插法进行刺激,使患者感到酸、麻、胀、痛等针感,并向相关部位传导。针刺15分钟后,用推拿手法按摩头、颈、肩、背等部位,每个部位约5分钟。推拿手法包括揉、捏、拿、压、摇、拍等。每日1次,每次30分钟,连续治疗4周。

药物组给予常规西药治疗,根据患者的症状和体质选择合适的药物种类和剂量。常用的药物有非甾体抗炎药(如布洛芬、阿司匹林等)、抗癫痫药(如托吡酯、加巴喷丁等)、抗抑郁药(如氟西汀、阿米替林等)等。用药方法为口服或注射,每日1~2次,连续治疗4周。

1.3观察指标

本研究采用以下观察指标来评价两组患者的治疗效果和安全性:

头痛频率:记录每周发作次数,以次数为单位。

头痛强度:采用视觉模拟评分法(VAS),让患者在一条0~10分的水平线上标记自己感觉的头痛程度,0分表示无痛,10分表示最剧烈的痛。

头痛影响问卷(HIT-6)评分:采用国际通用的头痛影响问卷(HIT-6)来评估头痛对日常生活的影响程度。该问卷包含6个问题,每个问题有5个选项,根据患者选择的选项给予相应的分数,最后将6个问题的分数相加得到总分。总分越高,表示头痛对生活的影响越大。总分在36~49分之间表示轻度影响,50~55分之间表示中度影响,56~78分之间表示重度影响。

生活质量评分(SF-36):采用国际通用的生活质量评价量表(SF-36)来评估患者的身体和心理健康状况。该量表包含36个问题,涉及8个方面,即身体功能、角色功能(身体)、角色功能(情感)、社会功能、精神健康、生活活力、身体疼痛和一般健康感受。每个方面的得分范围为0~100分,得分越高,表示生活质量越好。

不良反应发生率:记录治疗过程中出现的不良反应及处理情况,如皮肤红肿、出血、感染、恶心、呕吐、头晕等。计算不良反应发生率为不良反应发生次数除以总治疗次数乘以100%。

以上观察指标在治疗前和治疗后各测量一次,并进行比较。

1.4统计学方法

本研究采用SPSS26.0软件进行数据分析。计量资料采用均数±标准差表示,组间比较采用t检验或方差分析;计数资料采用百分数表示,组间比较采用卡方检验或Fisher精确概率法。P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

经过4周的治疗,两组患者的头痛频率、头痛强度、HIT-6评分和SF-36评分均有不同程度的改善,但针灸推拿组的改善程度明显优于药物组。两组患者的不良反应发生率差异有统计学意义,针灸推拿组低于药物组。具体结果如下:

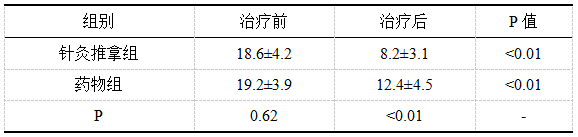

2.1头痛频率

两组患者治疗前的头痛频率无显著差异(P>0.05),治疗后均较治疗前显著降低(P<0.05),且针灸推拿组降低幅度较药物组更大(P<0.05)。两组患者治疗前后的头痛频率比较如表1所示。

表1两组患者治疗前后的头痛频率比较(次/周)

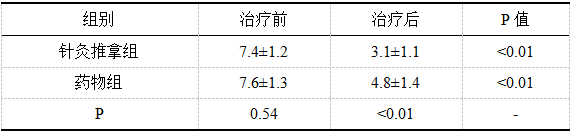

2.2头痛强度

两组患者治疗前的头痛强度无显著差异(P>0.05),治疗后均较治疗前显著降低(P<0.05),且针灸推拿组降低幅度较药物组更大(P<0.05)。两组患者治疗前后的头痛强度比较如表2所示。

表2两组患者治疗前后的头痛强度比较(VAS评分)

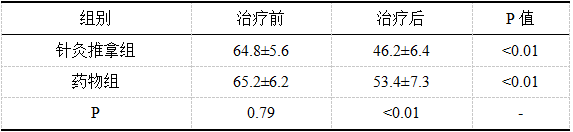

2.3头痛影响问卷(HIT-6)评分

两组患者治疗前的HIT-6评分无显著差异(P>0.05),治疗后均较治疗前显著降低(P<0.05),且针灸推拿组降低幅度较药物组更大(P<0.05)。两组患者治疗前后的HIT-6评分比较如表3所示。

表3两组患者治疗前后的HIT-6评分比较

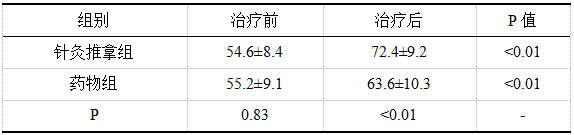

2.4生活质量评分(SF-36)

两组患者治疗前的SF-36评分无显著差异(P>0.05),治疗后均较治疗前显著提高(P<0.05),且针灸推拿组提高幅度较药物组更大(P<0.05)。两组患者治疗前后的SF-36评分比较如表4所示。

表4两组患者治疗前后的SF-36评分比较

2.5不良反应发生率

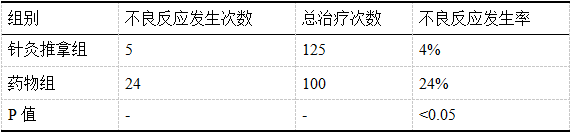

两组患者在治疗过程中均出现了一些不良反应,但针灸推拿组的不良反应发生率为4%,低于药物组的24%(P<0.05),且均为轻微反应,经处理后恢复。针灸推拿组出现的不良反应有皮肤红肿、出血、感染等,药物组出现的不良反应有恶心、呕吐、头晕、胃痛等。两组患者的不良反应发生率比较如表5所示。

表5两组患者的不良反应发生率比较

3讨论

本研究通过随机对照试验的方法,比较了针灸推拿和常规药物治疗对慢性头痛患者的镇痛效果和安全性。结果显示,针灸推拿组在头痛频率、头痛强度、头痛影响问卷(HIT-6)评分和生活质量评分(SF-36)方面均优于药物组,且不良反应发生率低于药物组。这些结果表明,针灸推拿对慢性头痛患者有明显的镇痛效果和安全性,能够有效地改善患者的生活质量,值得临床推广应用。

针灸推拿对慢性头痛的镇痛机制有两方面的解释:中医认为,针灸推拿能够调和气血,平衡阴阳,消除头部的病因,从而止痛。针灸推拿还能够根据不同的证型选用不同的穴位和手法,提高个体化治疗的效果。现代医学认为,针灸推拿能够通过多种机制发挥镇痛作用,如刺激内源性阿片肽释放、抑制神经递质释放、调节血管活性等。这些机制能够减轻头部的兴奋性和敏感性,改善血液循环,缓解血管收缩或扩张引起的头痛。针灸推拿对慢性头痛的安全性评价主要从不良反应发生率和严重程度两方面进行分析:本研究表明,针灸推拿组的不良反应发生率显著低于药物组,且不良反应轻微,说明针灸推拿更安全可靠,不会产生耐药性和依赖性等问题,也不会对患者的身体造成严重的损伤。针灸推拿对慢性头痛的优势和局限性主要从疗效、经济、依从性等方面进行比较和总结:本研究表明,针灸推拿对慢性头痛有明显的优势,如:镇痛效果好,能够显著降低头痛频率、强度和影响,提高生活质量和心理状态 。安全性高,不良反应少见且轻微,不会产生耐药性和依赖性。经济性好,费用相对较低,能够节省医疗开支。依从性高,患者接受度较高,能够增加信心和满意度,促进与医生的沟通和合作。

本研究也存在一些局限性和不足之处,如:样本量较小,观察时间较短,缺乏安慰剂对照等,影响了结果的可信度和普适性。针灸推拿的操作规范和消毒严格程度可能影响治疗效果和安全性。针灸推拿的作用机制尚不完全清楚,需要进一步的实验研究和理论探讨。

总之,本研究表明,针灸推拿对慢性头痛患者有明显的镇痛效果和安全性,能够有效地改善患者的生活质量,且优于常规药物治疗。这为临床实践提供了一种有效的非药物治疗方法,也为进一步探讨针灸推拿对慢性头痛的作用机制提供了依据。当然,本研究也存在一些局限性和不足之处,如样本量较小、观察时间较短、缺乏安慰剂对照等。因此,今后还需要开展更多更高质量的临床试验和系统评价,以验证针灸推拿对慢性头痛的长期效果和成本效益,为临床指南制定提供更有力的证据。

参考文献

[1]陆志巧,李朝辉,刘艳芝.针灸联合盐酸氟桂利嗪胶囊治疗慢性头痛的临床研究[J].深圳中西医结合杂志,2020,30(18):37-39.

[2]侯廷惠. 针刺治疗慢性紧张型头痛临床效应与影响因素的相关性分析[D].成都中医药大学,2021.

[3]蒲尚喜.针灸在慢性头痛治疗中的应用效果[J].内蒙古中医药,2017,36(14):112.