1 前言

随着物联网的快速发展, Zigbee通信技术被广泛应用于智能家居、工业自动化等领域。然而,Zigbee通信中的丢包问题限制了其通信可靠性和稳定性。因此,寻找一种有效的方法来减少丢包率是很有必要的。本文通过分析Zigbee通信丢包现象的原因,并提出减少丢包率的方法,以提高通信可靠性和稳定性。经过实验验证这种方法的有效性,为解决Zigbee通信中的丢包问题提供参考依据。

2 Zigbee通信技术

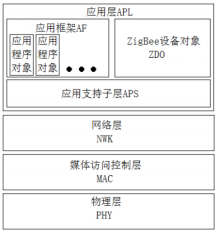

Zigbee通信协议是由Zigbee联盟在IEEE802.15.4协议定义的物理层、媒体接入层和链路层的基础上从新定义了网络层和应用层而形成的。Zigbee技术采用的是类似于无线基站的通信模块,在该网络中任何两个Zigbee节点都可以进行通信,具有传输距离短、自组织、自修复、安全性高等特点。协议的架构如图1。

图1 Zigbee协议架构

3 Zigbee通信丢包的原因分析

尽管Zigbee通信具有诸多优点,但在实际应用中仍然会面临丢包问题,导致数据包在传输过程中遭到丢失或损坏,无法正常发送或接收。导致丢包的原因可能包括信号衰减、信道干扰、多径衰落等。丢包会影响通信的可靠性和稳定性,特别是对于需要实时数据传输或高可靠性的应用而言。

(1)信道干扰:Zigbee通信中的一个主要原因是由于其他设备或无线信号对通信信道造成的干扰。这种干扰可能导致数据包传输过程中的错误或丢失。例如,当Zigbee设备与其他无线设备共享相同的频率时,可能会发生信道干扰。

(2)多径衰落:多径衰落是指信号在传播过程中经历反射、散射等多条路径,导致传输信号质量下降。这种质量下降可能导致数据包丢失。例如,当Zigbee设备与基站之间存在障碍物时,可能会发生多径衰落。

(3)帧冲突:当多个设备同时发送数据包时,可能会发生帧冲突问题。帧冲突会导致数据包的丢失和重传,影响通信的可靠性。例如,在密集部署的Zigbee设备环境中,帧冲突可能会更加频繁发生。

(4)路由选择问题:Zigbee网络中的路由选择对通信的可靠性有很大影响。不合理的路由选择可能导致数据包经过较长的路径传输,增加了数据包丢失的可能性。为优化路由选择,可以采取以下方法:路径优化:选择最短路径进行数据包传输,减少数据包在传输过程中的延迟和丢失。

4、心跳信号的算法

为了解决丢包问题,一种值得考虑的方法是引入心跳信号来监测设备的在线状态和通信质量,并结合相应的处理机制来降低丢包率。但是其核心是心跳信号的作用不是光检测是否丢包,还要考虑如何如果丢包怎么能将通讯对设备的影响降到最低,其核心是使用计数器,每次通过主PLC在发送心跳信号的同时将发送计数的数字,心跳信号的周期是固定时间,采用这种方法不光可以稳定通讯中的频率还可以知道丢包的数量。从站PLC在知道丢包数量和信号重接时间后就可以采用不同的算法来补偿不同情况下的丢包,如惯量补偿、插补丢包数据量、模型预算补偿值等多种方法。

而传统的心跳信号是指周期性发送的小型控制报文,用于检测设备是否在线以及网络状态的良好与否。通过监测设备的心跳信号响应及时发现丢包问题并采取相应措施,能够提高通信的可靠性。但是无法修正丢包部分对系统的影响。

5、试验结果分析

通过现场构建测试平台,对引入心跳算法的Zigbee网络的路由协议和传输性能进行测试。由图可知,当发射功率不变时,丢包率随着节点间距的增大呈现越来越大的趋势,引入新的心跳算法大大降低了Zigbee在网络传输中的丢包率。

为降低Zigbee网络的丢包率可采取以下措施:

1、 引入FEC纠错码:前向纠错编码(FEC)可以通过添加冗余信息来检测和纠正数据包中的错误,从而提高数据包的可靠性。引入FEC纠错码可有效降低丢包率。

2、优化信道选择算法:通过采用合适的信道选择算法,可以减少信道干扰,提高通信质量和可靠性。

3、预测和避免帧冲突:通过对设备之间的数据传输进行调度和协调,可以避免帧冲突问题,减少数据包的丢失。

4、改进路由算法:优化Zigbee网络中的路由选择算法,可以选择更短的路径传输数据包,降低数据包丢失的可能性。

6、总结

通过本论文的研究,我们提出了一种基于心跳信号的Zigbee通信应用方案。该方案通过引入心跳信号来监测设备的在线状态和通信质量,并结合相应的处理机制来减少丢包率,提高通信可靠性。实验结果表明,该方案在Zigbee通信中的丢包率显著降低,从而提升了通信的稳定性。未来的工作可以进一步优化算法设计,探索心跳信号在其他物联网通信领域的应用潜力。

参考文献

[1]董浩. ZigBee 路由算法的研究及其在数据采集系统中的应用[D]. 厦大学,2017.

[2]田亚.基于ZigBee 无线传感器网络系统设计与实现[D].上海: 同济大学,2007.

[3]蒋挺,赵成林等. ZigBee 技术及其应用[M]. 北京邮电大学出版社,2006,12-27.

[4]郑凯,赵宏伟,张孝临.基于ZigBee网络的心电监护系统的研究[J]. 仪表学报,2008,29(9):1908-1911