KOA作为常见关节疾病,导致患者发病的原因与患者疲劳过度有关,KOA高发人群为中老年人群,患者在患病后会出现膝关节肿痛,下肢无法正常用力活动等情况,如果没有对患者及时进行治疗,会导致病情加重使患者的膝关节失去运动能力,严重影响患者的正常生活质量。对患者进行药物治疗的同时,也需要对患者进行物理治疗干预,促进膝关节功能恢复。因此本次对本体感觉强化训练效果进行探究,确定治疗效果。

1.资料与方法

1.1基线资料

在2018.01月~2020.12月就医患者中,选择74位患者观察,患者各基线资料差异较小,观察组:观察组患者37位,病患年龄在(54.20岁~73.93岁)之间。对照组:对照组患者总数为37人,病患年龄在(53.19岁~74.26岁)之间。患者选取的标准为:

①患者符合膝关节骨性关节炎的诊断标准,患者及家属同意参加本次研究。

②将存在骨质疏松以及膝关节曾经做过手术的患者排除在外。

③患者精神状态良好,可以配置治疗。

1.2治疗方式

对照组采用常规膝关节治疗,对患者进行下肢功能训练以及关节康复运动。在距离患者髌骨二十厘米的距离照射患者膝关节,每周进行两侧红外线理疗,每次治疗时间为20分钟。对患者进行康复运动指导,屈伸患者的膝关节,可以让患者模拟蹬自行车的动作,以15次为一组,每天进行三组的运动。

观察组在常规治疗的基础上,对患者下肢力量进行训练,具体训练内容从以下几个方面开展:

①平衡训练,首先使患者保持站立的状态,然后进行双腿平衡板训练,分别在睁眼以及闭眼状态下锻炼十分钟,提高患者的平衡能力。

②本体感觉训练,将患者的眼睛蒙住,使患者在失去视觉的状态下,进行膝关节运动,将膝关节伸展至不同角度,每次锻炼十分钟,使患者的自我感知能力增强。

③患者维持在站立状态,对患者进行前、后、左、右四个方向胯部训练,稳定提高患者的下肢爆发能力。

④使患者维持在每分钟65步的频率步行,每次训练半小时,强化患者下肢耐久性。

患者需要在医务人员以及家属的协助下,接受为期70天的训练。

1.3评价方式

对比两组患者的治疗状况。探究本体感觉强化训练的优势。对比两组患者治疗效果,观察患者治疗后的下肢力量恢复情况以及HSS评分等指标。

1.4统计学处理

采用统计软件处理数据,对两组患者的各项数据进行分析,p<0.05,证明对比结果有意义。

2. 结果

根据两组互相之间的结果对比,可以获得以下详细数据以及观察组优势,具体数据分析内容如下表:

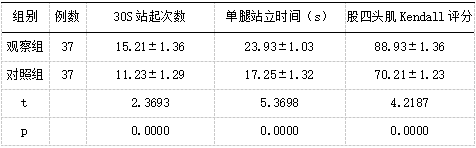

表格1患者下肢力量恢复情况对比

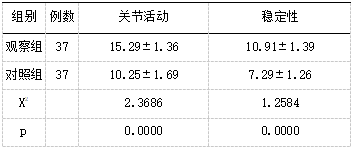

表格2患者部分HSS评分对比

3. 讨论

KOA作为常见关节疾病,会严重影响患者膝关节正常活动,如果不及时救治会导致患者的膝关节发生畸形,使患者丧失活动能力,对患者进行药物治疗的同时,也需要进行康复功能训练,使患者的下肢功能得到持续性的改善。

在本次研究过程中,以对照组为比较组别,对比患者30S站起次数、单腿站立时间、股四头肌Kendall评分,观察组数据为15.21±1.36、23.93±1.03、88.93±1.36,对照组的数据为11.23±1.29、17.25±1.32、70.21±1.23,观察组使用本体感觉强化训练治疗,可以进一步恢复患者的下肢力量,使患者尽快恢复正常活动能力。

综上,在膝关节骨性关节炎治疗中,本体感觉强化训练治疗效果较为优异,可以有效改善患者的膝关节功能。

参考文献

[1]惠洁琼,黄婷婷,才礼杨.加速康复外科护理对膝关节骨性关节炎患者关节功能、心理状态、治疗依从性的影响[J].中华现代护理杂志,2021,27(14):1914-1917.

[2]梁童婧,杨晓露,黄鹏.膝关节骨性关节炎的康复治疗研究进展[J].当代体育科技,2021,11(04):33-37.

[3]郑木如,陈国健,刘美冰.高频超声在膝关节骨性关节炎康复治疗效果评估中的应用[J].现代医用影像学,2021,30(01):143-146.

[4]魏坤阳.本体感觉强化训练用于膝关节骨性关节炎康复治疗的临床研究[J].浙江创伤外科,2020,25(04):736-738.