引 言

云南省文山市乐诗冲铅锌银矿大地构造位置处于华南褶皱系(Ⅱ)西南缘,滇东南台褶带(Ⅱ1)薄竹山拱褶(Ⅱ13-1)北西部,西接扬子准地台,南连越北古陆,位居三大构造单元的接合部位,因受相邻构造单元的影响,是一个地壳稳定性较差,活动性较强,地质构造比较复杂的地区。

区域地层出露寒武系、下奥陶统、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、第四系,以寒武系、泥盆系、石炭系地层出露最为完整、齐全。

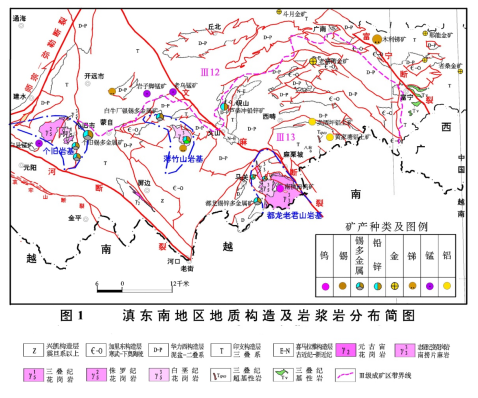

区域上以印支—燕山运动表现最为强烈,形成由罗平—师宗断褶束、个旧断褶束、薄竹山拱褶、文山—富宁断褶束、西畴拱凹、丘北—广南褶皱束等褶皱带。受北西向红河断裂、北东向师宗—弥勒断裂长期影响,形成本区以北西向、北东向断裂为主的断裂构造格架。红河断裂、文麻断裂等北西向断裂规模大,切穿多个构造层,控制着自震旦纪以来的沉积建造和火成岩的空间展布,其长期性、多期次活动,奠定了本区形成Ag、Pb、Zn、W、Sn、Sb、Cu、Au等大型—超大型矿床的有利地质条件和构造环境。区域上以燕山晚期酸性岩浆活动最为强烈,主要沿越北古陆北凸边缘的活动带产出个旧岩体、薄竹山岩体及老君山岩体等三大花岗岩体。受频繁强烈的构造和岩浆活动影响,区内矿产资源丰富。金属矿产主要有钨、锡、铅、锌、铁、砷、银、铜、锑、铝土矿等,热液矿床形成及分布规律多受燕山期酸性岩浆岩活动影响(图1)。

1矿区地质

1.1矿区地层

区内出露地层有第四系(Q)、二叠系峨眉山玄武岩组(P2β)、阳新组(P1y)、岩头组(P1yt)、石炭系马平组(C3m)、他披组(C3pt)、黄龙组(C2h)、顺甸河组(C2s)、摆左组(C1b)、旧司组(C1js)、董有组(C1d)、坝达组(C1bd)、泥盆系革当组(D3g)、榴江组(D3l)、分水岭组(D3f)、东岗岭组(D2d)、坡折落组(Dpz)、古木组(D2g)、芭蕉箐组(D1b)、达莲塘组(Ddl)、坡脚组(D1p)、坡松冲组(D1ps)、奥陶系独树柯组(O1d)、下木都底组(O1x)、寒武系博菜田组(∈3b)、龙哈组(∈2l)、田蓬组(∈2t)、大丫口组(∈2d)等。

矿区小寨矿段主要含矿地层为泥盆系下统达莲塘组(D1dl)、甲马石矿段为寒武系大丫口组(∈2d)。达莲塘组(D1dl),分布于矿区南东部,以内碎屑泥晶灰岩为主夹薄层状硅质岩为特征,属深海盆(槽)地沉积,底界以坡脚组顶面为界,顶以坡折落组为界;大丫口组(∈2d),分布于矿区北西部位,以碳酸盐岩与碎屑岩互层,组成岩石有灰岩、白云质灰岩、粉砂岩,深部岩石具大理岩化、矽卡岩化、角岩化等蚀变(该地层地表未出露,为钻孔揭露发现),未见底,顶界为田蓬组。

1.2矿区构造

(1)褶皱

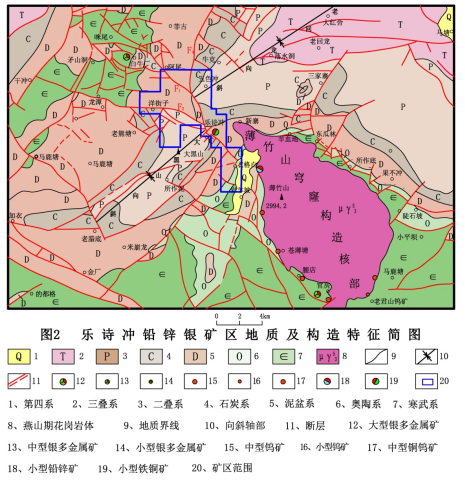

矿区处于大黑山向斜、老回龙复式向斜、薄竹山穹窿交汇部位(图2),主要受大黑山向斜和薄竹山穹窿构造的影响。其南西侧为大黑山向斜的北东端,东侧为薄竹山穹窿的北西侧。

① 大黑山向斜:位于矿区中至南部,呈北东向展布在大黑山一花园阱一带,区内轴长约8千米。核部地层主要由二叠系峨眉山玄武岩组(P2β)构成。南东翼主要由二叠系岩头组(P1yt)及石炭系、泥盆系地层构成,岩层倾角一般20—50°,靠近核部岩层变缓。受北西向的挤压作用,走向断层发育,使该翼受到了严重的破坏。北西翼由下二叠统阳新组(P1y)、石炭系地层、泥盆系东岗岭组(D2d)、古木组(D2g)、芭蕉箐组(D1b)、坡脚组(D1p)和坡松冲组(D1ps)构成,岩层倾角一般20—40°,西南段岩层倾角较缓。向斜轴面近于直立,枢纽呈舒缓波状起伏,为一开阔型直立水平褶皱。

② 薄竹山穹窿:矿区处于薄竹山穹窿的北西侧,总体呈近等轴状。核部为花岗岩侵入体所占据,四周出露博菜田组(∈3b)、下木都底组(O1x)、独树柯组(O1d)、坡松冲组(D1ps)、坡脚组(D1p)、大莲塘组(Ddl)等地层。岩层外向倾斜,倾角30-50°,靠近核部岩层变陡。该穹窿是在早期形成的北东向背斜的基础上发展而成的。白垩纪时期,在这一北东向背斜的东北部与北西向张性断层的交汇处,发生了大规模酸性岩浆侵入,由于岩浆的顶托和底辟作用,将顶部的岩层向上托起,部分则被熔融,从而形成穹窿构造,由于岩浆沿北西向张性断裂侵位,因而在穹窿北西角形成了一个向北西伸出的鼻状构造,同时在岩体外围产生了一系列环形正断层和放射状正断层。在岩体西侧的岩羊坡、箐门口一带,随着岩体冷却收缩和岩浆房排空发生沉陷,形成了东侧倾斜的正断层。

(2)断裂

区内经历多次构造运动后,断层十分发育,以北西向(F1、F2)、北东向(F4、F5)为主,东西向(F6)断裂次之。主要控矿断层为F1,其特征如下:

F1断层(乐诗冲断层)为白牛厂剥离断层的南延部分,南起薄竹山向北西经衣白格、乐诗冲、甲马石,到阿尾与白牛厂,区内长约13公里,总体呈弧型分布。断层产状235°—262°∠60°—70°,破碎带宽10—100米。上盘为寒武系、奥陶系、石炭系、泥盆系、二叠系地层;下盘为寒武系、奥陶系、石炭系、泥盆系、二叠系地层。断层角砾岩发育,多呈棱角状,局部角砾具磨圆现象,被铁锰质胶结,沿裂隙贯入大量方解石脉,有的方解石脉边缘还形成透镜体和片理化。上盘下降、下盘上升,性质属正断层。

乐诗冲断裂构造与薄竹山岩体侵位和白牛厂地区的隐伏岩体上拱关系密切。受乐诗冲断裂形成演化过程的影响,而引起的近东西方向的次级断层为矿区主要控矿断层。

1.3矿区岩浆岩

矿区处于薄竹山岩体和白牛厂隐伏岩体的过渡部位,岩浆活动频繁,两个岩体在深部可能连通,均属燕山期酸性岩浆产物。薄竹山岩体和白牛厂隐伏岩体特征叙述如下:

(1)薄竹山花岗岩体:位于东部薄竹山一带,呈北西—南东向延伸之纺锤状侵入于薄竹山穹窿内,岩体北西—南东长约13千米,北东南西宽约11千米,面积约79平方千米,经钻孔揭示在矿区深部存在隐伏花岗岩体。其进入矿区的部分为薄竹山序列烂泥洞单元(K2L),为灰白—灰色细粒黑云二长花岗岩。具有半自形粒状结构,矿物粒径1—2毫米;矿物成分由钾长石(25—34%)、斜长石(28—34%)、石英(25—30%)、黑云母(5—8%)及少量磷灰石、锆石、榍石和磁铁矿组成。

(2)白牛厂隐伏花岗岩体:目前揭露的岩体顶面标高在1155—1453m之间,呈NW—SE走向,侵位于中寒武统田蓬组(Є2t)及其以前的地层中,长度>2100m,最宽超过1000m。岩石类型为细粒黑云母花岗岩、粗粒黑云母二长花岗岩,具细—粗粒花岗结构,主要造岩矿物为钾长石30—45%,斜长石25—35%,石英20—35%,黑云母5—10%。其化学成分中SiO2 65.65%—69.62%、TiO20.42%—0.73%、Fe2O3+ FeO3.08%—5.32%、K2O+ Na2O8.15%+8.21%。其SiO2、TiO2 、Fe2O3、FeO与薄竹山陈家寨序列花岗岩相似,但比后者更富碱(K2O+ Na2O),岩石为次过铝质—弱过铝质类;里特曼指数σ2.51—2.88,岩石类型为钙碱性;K2O 含量高,K2O/ Na2O1.46—2.03,参考其矿物组合,应属钙碱性—高钾钙碱性花岗岩类。锆石U-Pb年龄测定结果中,锆石U和Th含量分别为627-1831×10-6和238-908×10-6,Th/U为0.25-0.61,符合岩浆成因锆石的Th/U值特征。花岗岩锆石U-Pb谐和年龄为85.34±0.65Ma,与206Pb/238U表面年龄加权平均值85.26±0.54Ma相近。因此,85.3Ma代表了白牛厂隐伏花岗岩的结晶年龄,属于燕山晚期。该年龄与薄竹山岩体各单元年龄一致。

2矿体特征

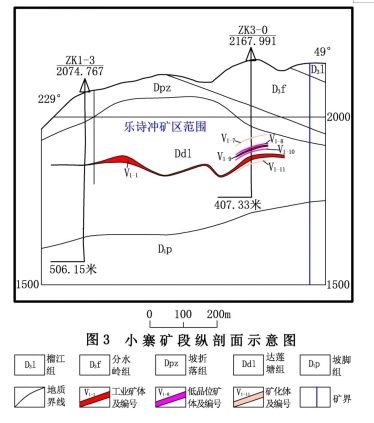

区内划分为小寨、甲马石两个矿段,共圈定V1、V2等2个矿(化)体群共20个矿(化)体,均为深部隐伏矿体,主矿体为小寨矿段V1-1矿体(图3),其特征如下:

V1-1矿体:赋存于受构造改造过的下泥盆统达莲塘组(D1dl)角砾状泥晶灰岩、硅质岩中,顶、底板围岩以角砾岩、断层泥及碎裂岩为主。由7个钻探工程控制,控制走向长530米,倾斜延深320米,矿体形态呈似层状,产状297°-325°∠14°-36°,赋存标高1743.16—1894.45米间,矿体走向和倾向延伸方向均未圈边。单工程真厚度1.05-15.79米,平均5.64米,矿体厚度变化较稳定,变化系数92.16%。单工程品位:银45.75-176.32g/t,平均85.69g/t;铅0.80-3.34%,平均1.72%;锌0.01-2.44%,平均1.07%;品位变化系数:Ag 50.15%、Pb 58.23%、Zn 74.10%,有用组份分布均匀。主要由浸染状、脉状、条带状、稠密浸染状矿石组成,金属矿物以磁黄铁矿为主,次为铁闪锌矿、方铅矿、黄铁矿等。赋矿岩石为黄铁矿化角砾状灰岩、黄铁矿化角砾状角岩,矿体受层间构造破碎带控制。

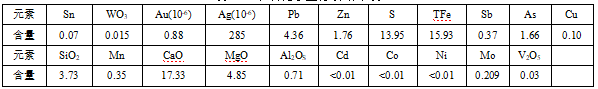

矿石结构主要为包嵌结构、碎斑结构和糜棱结构等;矿石构造主要有细脉状—网脉状构造、浸染状构造、角砾状构造;矿石化学成分主要为铅、锌、银、锡、铜等,其它有益、有害元素含量均较低(表1);矿石工业类型以银铅锌矿石为主,其次为银锡铅锌矿石。

3成控矿规律及成因、找矿方向分析

3.1成控矿规律及成因

区内内生金属矿产严格受构造、岩浆热液活动控制,以薄竹山花岗岩体、白牛厂隐伏花岗岩体为中心,形成了水平和垂直方向由内向外的高温向低温递变的矿床分布特点,内接触带以钨、锡矿床为主,过渡带以银、铅、锌、钨、锡、铜多金属矿床为主,外接触带以锑矿床(点)为主。上述特征反映了区域矿床(点)的矿石矿物具有从高温→中低温→低温的共生组合特点,矿化元素也有明显的Sn(W)→Cu→Zn→Pb→Ag→Sb矿化空间分带规律。

表1矿石化学全分析结果表

乐诗冲矿区处于薄竹山穹窿北西侧,区内银、铅、锌、铜等矿化与区内频繁的岩浆、构造活动关系非常密切,其富集成矿有如下特点:① 矿床(点)受花岗岩体控制。在岩体内接触带常形成热触带高温锡、钨矿床,外接触带形银铅锌多金属矿床,内、外接触带过渡地段形成银铅锌锡多金属矿床。② 矿化与构造关系密切。含矿的酸性岩浆沿主断裂上升侵位,在压力作用下贯入到次级断裂、层间裂隙,含矿热液交代围岩或岩体,银、铅、锌、锡、钨、铜等元素进一步富集成矿。③ 成矿具分带规律:从围岩-岩体,由浅及深,具锑—银、铅、锌—银、铅、锌、锡多金属—锡、钨成矿分带规律。初步认为矿区主要控矿因素为燕山期花岗岩、层间构造破碎带及碎屑岩(塑性层)与碳酸盐岩(刚性层)相间地层等。区内多个地层岩性以碎屑岩(塑性层)与碳酸盐岩(能干层)相间互层,在燕山期花岗岩体就位顶托作用下,上覆地层极易形成滑脱剥离断层及次级层间破碎带,从而为岩体就位时带来的含矿热液提供了良好运输通道和储存在空间。

因此,初步认为乐诗冲铅锌银矿矿床成因类型属“岩浆+构造热液型银铅锌多金属矿床”。

3.2找矿标志

(1)花岗岩体标志:据矿区钻孔资料显示,在甲马石-阿尾矿段和小寨矿段均揭示出隐伏花岗岩体,并在花岗岩体顶部莲塘组(Ddl)和大丫口组(∈2d)围岩中均有发现铅锌银矿化(脉)体。说明矿区有隐伏花岗岩体的存在,铅锌银矿体与花岗岩体关系密切,且花岗岩体为矿区铅锌银多金属矿的热源和矿液源。所以燕山期花岗岩体可作为矿区寻找铅锌银多金属矿床的重要标志。

(2)构造标志:矿区处于薄竹山穹窿北西侧,区内多个地层岩性以碎屑岩(塑性层)和碳酸盐岩(能干层)互层,在燕山期花岗岩体就位顶托作用下,上覆地层极易形成滑脱剥离断层及次级层间破碎带,从而为岩体就位时带来的含矿热液提供了良好运输通道和储存在空间。剥离断层或层间破碎带规模较大,往往被岩体上部的纵向断裂和裂隙切割而与深部岩体贯通,成为成矿流体中—远程定位的有利构造。岩体上部围岩密集张裂带为细脉状、网脉状矿体的形成提供了有利空间。

(3)物探找矿标志:由于矿区铅锌银矿床的成因与花岗岩关系密切,采用地球物理方法作为间接找矿手段较合适。勘查区处于云南省1:100万重力异常图的薄竹山重力低异常中心位置,在云南省1:50万航空磁测△T异常图上,处在喜古—乐诗冲正磁异常西侧。经钻探工程验证矿区存在隐伏花岗和磁性硫铁矿,说明重力异常和磁异常可作为矿区找矿的一种间接信息标志。

(4)地表裂隙矿化标志:在小寨矿段沿部分断层裂隙发现零星铅锌矿化,但不具规模。经钻探工程验证,深发现具一定规模的铅锌矿体。说明地表铅锌矿化脉为深部隐伏矿体的卫星矿,其可以作为寻找隐伏主要矿化(脉)体的重要标志。

3.3找矿方向及远景

矿区处于薄竹山花岗岩体和白牛厂隐伏岩体中心部位,其成矿地质条件与白牛厂银、铅、锌、锡多金属矿在成矿规律、矿化特征等基本可以类比。据此分析,在矿区具找与白牛厂相类似的银、铅、锌、锡多金属矿矿床隐伏矿体条件,具有较大的资源潜力。

参考文献

[1]云南省地质矿产局地球物理地球化学勘查队. 1:100万云南省重力测量报告、1:50万云南省航空磁测报告[R].1985

[2]云南省地矿局区调队. 1:5万老寨街幅地质图说明书[R].1991

[3]云南省地质矿产勘查开发局第二地质大队. 云南省文山市乐诗冲铅锌银矿普查报告[R].2014

[4]蒙自矿冶有限责任有限公司 中南大学. 云南蒙自白牛厂银多金属矿区深部及外围成矿预测与增储研究[R].2017