“得数学得天下,失数学失脚下”这两句话是2019年全国两会期间张云勇委员提出的,足以让绝大多数人引起警醒意识的学术观点,突出了数学对社会发展的重要性,而数学来源于生活,如何将我们所学到的各种数学思想及方法合理运用到现实生活中,去解决生活中我们遇到的各类实际数学问题,这就需要用到数学中的建模思想。

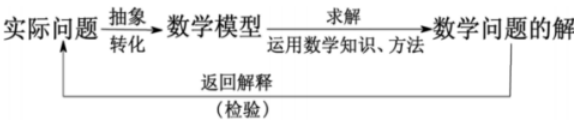

所谓的数学建模就是指当学生遇到实际问题时,教师要引导学生对该问题进行详细的分析,用所学的数学知识来建立数学模型,并调动相关学科知识对数学模型进行求解,最后解决实际问题的过程。

基本思路大致如下:

如果教师能在平时的课程教学活动中就注重培养学生良好的思维方式和数学建模习惯,培养他们分析问题和进行数学建模的能力,就会让大部分学生感受到数学这门课的实用价值,从而激发学生学习数学的兴趣和积极性,增强他们分析问题和解决问题的能力,提高他们的思想创新能力,从而学以致用。

那么,应该如何培养学生的数学建模思想呢?我想结合自身数年的一线教学实践经验以教材案例为载体作以下几方面内容的学习探究。

一、创设问题情境,激发求知欲

在教学实施过程中,根据当前课堂讲授的知识点提出一些合适的实际应用问题,让他们带着问题去学习,让学生进行合作交流、小组讨论,充分发挥他们在学习中的主体地位,这样就可以有效的地刺激他们的学习欲望,提高他们学习数学的自主创新能力。例如:在学习"基本不等式"这一小节的内容时,为了突出培养学生的不等式思想,我特地给学生设置了这样的一道练习题目:甲、乙两个超市以相同的价格出售相同的商品,为了促销,他们分别推出了不同的优惠方案:在甲超市累计购物满200元后,超出的部分可以九折优惠;在乙超市累计购物超过300元,超出部分可以八折优惠。消费者去哪家超市购物便宜?经过分析,很容易看出这道源于生活的题目就是体现了不等式这个知识点在现实生活中的实际应用,在教学中教师可以让学生通过自主探究、小组讨论的方式创建一个不等式模型来解决问题。这样,既让学生复习巩固了不等式的知识又培养了学生的数学建模思想。

二、从生活中寻找数学知识的原型,强化应用意识

数学源于我们的生活,也应用于生活,在教学中选取与生活紧密联系的事例,就会缩短学生与数学之间的距离,让学生对其感兴趣。例如,我们在学习完《一次函数》这章内容后,引入这样的生活案例:某通讯公司对于移动话费推出两种收费方式:甲方案基本月租15元,另按照0.2元/分收取通话费; B方案零月租,只按0.3元/分收取通话费用。现在一位学生去购买电话卡,选取哪种方案比较划算?经过分析可知,该题目考查的是一次函数的知识,通过建立函数模型,设这位学生每月通话时长为t分钟,那么采用方案A时,其费用为15+0.2t;按照方案B计算,费用为0.3t。因此,我们得出这位学生每月通话时间若超过150分钟时,采用A方案划算;通话时间每月不超过150分钟时,则应该选择方案B;等于150分钟时,两种方案都一样。最后加以验证,随机选取2个具体的数字带入两种方案,看计算出答案与分析的结论是否一致。通过这种建模方式,让学生对函数建模有了更深刻的认识,有助于学习目标的完成。

三、运用数学思维认识建模关键,培养数学建模应用能力

随着概率知识在生活实际中应用的机会越来越多,因此概率这个知识点在数学研究中所占的地位也显得越来越重要。例如平时生活中购买保险、彩票、玩扑克牌、抛掷硬币、打疫苗、天气预报等都体现了概率问题。所以教师在讲解概率这一章节内容时,如果能将此类生活问题渗透到教学中,并引导学生构建概率模型,就能使学生掌握概率与实际问题的联系性,加深对概率事件因果关系的直观认识,这样做一方面可以时刻提醒我们在日常生活中不要存有侥幸心理,另一方面也能引导学生努力探求数学建模的前沿思想,从而培养学生的实际应用意识和数学建模的实践能力。

四、结合学情开设“数学建模”选修课,激发学习热情、提高小组合作能力

结合学生的学情,利用本校教师自编的校本教材学校开设“数学建模”第二课堂,以复习课本的相关知识模块为主,实际生活案例分析为辅,通过适当灵活的拓展延伸,以数学建模知识为核心,培养学生的建模思想和创新能力。

总之,数学建模思想的培养需要一个长期的过程,平时的教学中教师要坚持从最基本的教学内容切入,将生活中的实际案例融入,把培养学生的数学应用意识落到实处,有意识的渗透数学建模思想,使学生养成良好的建模意识,激发学生学习数学的热情和提高建模能力,实现学以致用的教学目的。

[参考文献]:

[1]田仁碧.谈数学建模在高中数学教学中的价值[J].才智,2018(23).

[2]刘海蓉.建模思想在高中数学教学中的渗透[J].基础教育研究,2016(20).

[3]黄嘉欣.浅谈高中数学建模教学策略[J].数学学习与研究,2019(13)