近年来心内科收治的住院患者数量不断增加,一定程度上增加了临床护理工作量,护理强度大。心内科住院患者病情复杂,易反复,病情进展快。临床积极开展科学有效的护理工作。研究发展,常规护理措施,难以满足心内科住院患者的护理需求。有研究指出,加强对患者心理护理干预,可避免患者受心理因素影响疾病的治疗效果,能够提高临床护理质量[1]。基于此,本文于本院2020年05月~2021年05月心内科收治的住院患者中,随机选取50例作为研究对象,研究了临床治疗效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机分组,观察组中有男性13例,有女性12例,患者中最小的年龄是35岁,最大的患者年龄是70岁,28~70岁,平均年龄(56.20±2.08)岁。对照组25例患者中男女患者分别为14/11,年龄分布在30~72岁,平均为(58.22±2.10)岁。所有受试者临床资料对比显示,无显著差异(P>0.05),有可比性。本研究符合医院伦理委员会规定,患者家属了解研究内容,积极配合,自愿签署了知情协议。

1.2 方法

对照组患者实施常规护理,为患者做好环境护理、日常护理工作,加强饮食指导,结合患者需求提供护理服务。

观察组患者接受心理护理,具体护理方案:(1)护理人员主动向患者介绍自己,以温和的语气同患者沟通和交流,灵活运用互换沟通技巧,适当增加肢体上的接触,拉近与患者之间的距离,取得患者的信任,增强患者安全感;(2)及时解答患者提出的疑问,消除患者的疑虑,避免患者过度担忧自身的病情;加强健康教育宣传,普及疾病发病机制、临床特点及治疗要点,强化患者对病情的认识,提高患者病情知晓率,促使患者积极配合心理护理工作的开展;(3)使用焦虑抑郁自评量表评估患者心理状态,根据评估结果,制定针对性的心理辅导计划或方案,积极引导患者正向情绪,给予患者安慰和鼓励,充分的支持患者,对患者情绪表示理解,尊重患者的意愿,并叮嘱患者做好患者陪护工作,加强用药监管和日常饮食管理,不断提高患者住院期间的治疗效果,改善患者心境;(4)为患者播放舒缓、助眠的钢琴曲,创造良好的睡眠环境,改善患者睡眠质量,引导患者冥想美好的事物,促使患者始终保持积极乐观的心理状态;正确看待疾病发展;定期组织开展病友交流大会,相互分享治疗经验,相互鼓励和安慰,促使患者身体康复。

1.3观察指标

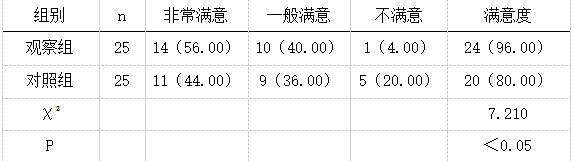

观察两组患者护理满意度(满意度=(非常满意+一般满意)/总例数*100%)及心理状态上的变化。

1.4统计学方法

采用SPSS 21.0软件处理数据,计数资料采用χ2检验,以(%)表示。计量资料采用t检验,以(x̄±s)表示。P<0.05视为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者护理满意度对比

表1两组患者护理满意度对比(n/%) 2.2 两组患者干预前后心理状态评分对比

2.2 两组患者干预前后心理状态评分对比

表2两组患者干预前后心理状态评分对比(x̄±s/分) 3 讨论

3 讨论

医院心内科是重要的科室之一,每年接收的患者数量较多,多为心绞痛、高血压、心力衰竭等患者,此类患者发病早期无显著的症状表现,疾病发病后,一般需要接受住院治疗,但远期疗效有待进一步考证。研究发现,要想增强心内科住院患者的临床疗效,提供护理支持,可改善患者临床症状,能够提高患者临床护理质量[2]。但常规的护理干预措施未能取得理想的干预效果,虽得到部分患者认可,但总体满意度不高。

心理护理是基于心理学基础上衍生的现代临床护理理念,按照一定的护理程序,为患者提供心理护理服务,旨在消除患者不良心理状态,减轻患者的心理负担,帮助患者缓解疾病治疗期间出现的紧张、不安、焦虑等心理,进而减少患者身心应激,促使患者身体康复。将心理护理服务模式应用在心内科护理工作中,取得了显著的干预成效,解决了住院患者心理层面的问题,给予患者有效的指导,帮助患者走出心理阴霾。本文研究发现,干预后观察组患者护理满意度为96.00%,显著高于对照组的80.00%,差异有统计学意义(P<0.05);说明心理护理取得了患者的认可,满意度较高。心理护理紧紧围绕患者内心真实需求出发,满足患者护理需要。进一步研究发现,干预后观察组患者焦虑评分、抑郁评分分别为(32.26±4.12)、(36.89±6.22),与本组干预前相比,两项评分呈现下降的趋势,与对照组相比评分下降幅度更大,优势显著(P<0.05);说明心理护理能够改善患者负性情绪,改善患者的心态。本文研究成果,证实了心理护理在心内科护理工作中的价值作用,为临床护理工作的开展提供了参考。

综上所述,心理护理可改善心内科住院患者的不良情绪,促使患者积极配合治疗、护理工作的开展,临床推广性好。

参考文献:

[1]玄美燕,孙燕梅,张传朋.心理护理在心内科住院患者中的应用效果研究[J].心理月刊,2021,16(24):179-181.

[2]陈雪明.心理护理在心血管内科住院患者中的应用效果观察[J].实用临床护理学电子杂志,2020,5(03):15+24.