2019年11月,教育部考试中心印发了《中国高考评价体系》及说明。高考评价体系根据国家发展的新需求以及教育改革的新任务,重新界定高考的功能定位,转换评价理念,优化评价模式,是创新的评价体系。[1]打破应试教育的顽瘴痼疾,培养和选拔创新性人才是新高考综合改革的主要目的之一。

高考评价体系包括“一核”“四层”“四翼”,“四翼”即“基础性”、“综合性”、“应用性”、“创新性”,在教学实践中如何培养学生的创新性,是当前一线高中历史教师感到最为棘手的问题。

笔者认为在高中历史教学中培养学生的创新性应遵循以下原则:

第一、方向正确原则。新高考评价体系的构建,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,为改革开放和社会主义建设服务,将培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作为根本任务。[2]高中历史教师应紧密围绕“立德树人”根本任务,为高校、为国家发展培养全面发展的创新型人才。

第二、多方共进原则。教育教学从来不只是一师一生的问题,需要社会、家庭、学校、师生的合力,而教师是其中的关键,没有创新勇气和意识的教师难以培养出真正的创新型人才。2020---2021年是广东省实施新高考综合改革的重要过渡期,2020年2至4月,受新冠疫情影响,全国普遍开展了线上教育,中国社会整体的教育意识和手段发生颠覆性变革:从社会到学校,从教师到学生、从家长到孩子都直接感受到了时代发展的冲击、科技发展的力量。在此背景下,高中历史教师善于学习、勇于创新,多方共进,顺势而为,定会在培养创新型人才道路上迈出突破性的一步。

第三、因生制宜原则。教育教学的地域差别、城乡差别、文理差别长期存在,因此国家通过新高考综合改革力求进一步推进教育公平,推进社会公平公正。笔者为粤东山区县重点中学高三文科班历史教师,深知山区孩子在教育资源的占有、认知视野的宽窄等方面的短板,深知文科学生在培养创新性方面的难度。准确评估学生的综合素质,实事求是、因地因科制宜、循序渐进突破,创新举措才能收到实效,切勿城乡、文理一刀切。笔者认为可通过以下几种途径在历史教学中培养学生的创新性。

一、营造创新氛围。

教师主导,采取多种方式营造氛围,激发学生创新活力。结合2019--2020年高三备考的实践,总结如下:

1、持续向学生介绍新高考综合改革的相关情况:2018年初《普通高中历史课程标准》(2017版)颁布,2019年底《中国高考评价体系》及说明印发,2020年课程标准进行了最新修订,2021年广东将采用新高考方案高考。让学生及时了解本轮高考综合改革是时代发展的需求,让学生了解知识经济时代国家对全面发展的创新型人才的迫切需求。

2、教师采取新方式引领创新。如让学生写历史学习日记,记录高三备考过程中的问题、进步和感悟;在中国近代史第二轮复习结束后,布置1500字的作文,要求包含中国近代史的重大事件,逻辑清晰、题目自拟。线上教学期间,根据高考延期的新情况,迅速调整已经非常成熟的二轮复习计划,加大对近五年高考题的研究力度,形成新的二轮复习模式。种种新方式带来耳目一新的感觉,对学生在备考中突破定式起到潜移默化的作用。

3、对学生的创新意识和举动予以肯定。

高三备考时间紧任务重,课堂节奏快,导致学生自主思考的时间空间被大大压缩。对课堂上爱提问、想探究的学生,不能一棒子打死,定性为浪费时间,对其思维的闪光点应积极肯定,引导全体学生多思考、敢于从不同角度思考问题解决问题。

二、培养创新思维。新高考模式更强调学生的创新意识和创新思维:认为具有良好创新思维的学生能够摆脱思维定式的束缚,善于独立思考,大胆创新创造。在历史教学中应大力培养学生的发散思维、逆向思维、批判性思维等思维品质。

如在高三历史第三轮复习中,对于“早期全球化”这一小专题,笔者设置如下问题:1、全球化的含义是什么?2、早期全球化是指全球化的哪一阶段?3、早期全球化的主导者是西欧还是中国?[3]4、早期全球化浪潮中,欧洲掀起“中国热”,但18世纪晚期后逐渐消退,欧洲人的中国印象由赞美、崇拜甚至神化转向批评、讽刺、丑化,原因何在?

对早期全球化的主导者是西欧还是中国,学生脱口而出是西欧,因为必修二第二单元资本主义世界市场的拓展的学习使学生会形成思维定式。教师引导学生分析全球化是商品、资本、人员、技术等要素在全球范围内的流动,早期全球化是指工业革命前(16--18世纪)的全球化。此问题从不同于课本知识的另一角度分析会有不同的结论,从中国角度看,16至18世纪,中国商品丝绸、瓷器、茶叶大量出口,白银大量流入,中国长期处于出超地位,是名副其实的世界贸易中心。此问题的解决培养了学生的逆向思维,也有助于家国情怀的提升。

对于欧洲“中国热”的兴起和消退,欧洲对中国印象的改变,引导学生从中国、欧洲两方面,从工业革命前后两个阶段,从政治、经济、思想文化多个维度分析。此类问题的设置和解决有利于培养学生的发散思维。

三、设置创新情境。

素质教育的突出特征之一是对创新性的强调。创新性要求创设合理情境,设置新颖的试题呈现方式和设问方式,引导学生在新颖或陌生的情境中主动思考,发现新问题、找到新规律。[4]

1、选用更多图表类题目,通过复杂的情境活动激发创新性。

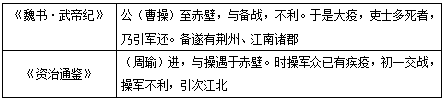

如:(山东济宁2020届6月高三模拟考题)表1是关于“赤壁之战”的记述,由表格信息可知

表1

A.疾疫爆发影响赤壁之战战局 B.疫病流行加剧军阀混战

A.疾疫爆发影响赤壁之战战局 B.疫病流行加剧军阀混战

C.曹操借瘟疫推卸战败的责任 D.赤壁之战导致疾疫蔓延

题目涉及重大历史事件“赤壁之战”,考查阅读、分析、归纳等学科能力,考查唯物史观、史料实证、历史解释等学科素养,紧扣“疫病防治”这一社会热点,融基础性、综合性、应用性于一体,利于创新性的培养。

2、结合2017版新课标和最新教材理念,设置新颖的设问方式激发创新性。

如:选用教育部考试中心命制的山东省2020年普通高中学业水平等级考试(模拟卷)第18题(道光元年(1821年)十一月,两广总督阮元就美国商船水手伤毙民妇案向道光帝上折奏报。) 题目由教育部考试中心命制,体现最新的教育改革理念,与选择性必修课程模块1 国家制度与社会治理中的1.3法律与教化、1.4民族关系与国家关系相联系,尤其第二问的设置体现了创新性,本题对教师设置新颖设问起到了示范作用。笔者在第二轮复习中选用并改编,收到不错的效果。

2020年广东省高考仍采用旧课程旧教材旧高考,但新高考改革进程在快速推进,在高考备考中尽快学习和落实新理论、新理念是当务之急。以上是笔者对“一核四层四翼”之“创新性”的初步认识,还需在教学实践中进一步探索落实。

参考文献:

[1] 教育部考试中心.中国高考评价体系说明 [M].北京:人民教育出版社, 2019:7

[2] 教育部考试中心.中国高考评价体系 [M].北京:人民教育出版社, 2019:7

[3] 杨木徐. 全球化下的世界与中国[R]. 2019

[4] 教育部考试中心.中国高考评价体系 [M].北京:人民教育出版社, 2019:32