前言:国际卫生组织认为,凡是通过摄取食物而导致的疾病都属于食源性疾病,但其中不包括高糖、高盐导致的高血压、糖尿病等疾病。不过学术界也有学者将后者列为食源性疾病范畴。故而预防食源性疾病既需要群众拥有健康饮食观念,也要有食品安全观念,同时需要有关部门从信息宣传、行业治理、食品检测三个方面入手,来实现餐饮食品安全管理。

一、以融媒体形式扩大宣传

如今人们生活水平提升,食谱越来越广泛,甚至于追求标新立异摄取一些比较奇特的食物,这些都会增加食源性疾病的几率。除此之外,导致食源性疾病增加的原因还有:①人们相对缺乏对有毒有害食物的辨识能力;②因为节约观念影响摄取隔夜变质饭菜、过期加工食物等;③暴饮暴食。

鉴于此,食品卫生管理部门、社区等都要通过融媒体形式面对广大群众宣传食源性疾病的危害,引导广大群众建立正确饮食观念。也可以将宣传触角深入到学校、企业、社区,以讲座形式普及有关知识。或者以图书馆总分馆建设为渠道,将有关书籍输送到基层,让更多人了解病原性疾病。只有努力提升消费者知识水平,纠正其不正确消费观念,才能保证病原性疾病防控产生积极作用[1]。

二、提高行业治理水平

能够造成食源性疾病的渠道主要有二:第一,食品加工业,包括食品原材料、加工环节、运输环节、销售环节。第二,餐饮行业,即饭店等经营单位,包括原材料采购、餐品加工及配送。

1.提高食品加工业管理水平

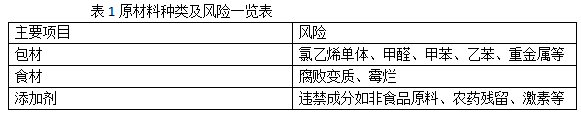

第一,原材料。包括包材、食材、添加剂等。在我国对此都有相应的管理规范,要求包材、食材、添加剂必须符合相应的标准。但是因为管理松散以及违法分子提高了工艺,导致食材质量难以监控、添加剂成分难以快速检出,这给原材料管理带来了不小压力。所以需要从源头切入,对包材生产、食材供应商、添加剂生产及供应商展开严格监控[2]。

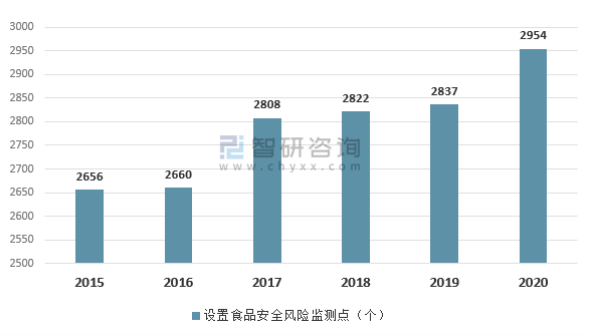

第二,加工环节。加工环节容易存在污染问题,包括车间管理不到位导致的污水污染、细菌污染等。为了有效抑制该环节带来的致病风险,必须要提高抽检力度,需要进一步增加食品安全风险监测点。2020年我国已经开设了2954个该类机构,但是相对比数十万家食品以及有关企业的巨大数字而言,还相对不足,还需要进一步增加该类机构。

图1 卫健委历年食品安全风险监测点建设数据

第三,运输环节。一般生鲜类食品容易在运输环节出现变质、腐败,且比率高达10%,发达国家为5%。一部分腐败食物可能被消费者食用进而出现中毒症状。所以需要对生鲜经营企业、物流公司、电子商务平台展开全面管理,确保这部分腐败食物被截留。

第四,销售环节。需要投入更多人力、物力、财力对各类超市展开食品安全检查,对存在销售过期食物的当事人给予严肃处理。对于销售假冒伪劣食品者按照相应规定处罚。

这其中包括对有关企业展开集中监督、教育,让其承担起社会责任,有效地通过各种措施降低损耗、节约成本,实现较高利润,避免其采用非法手段追逐利润。故而,及时普法也十分关键。

2.提高餐饮行业管理水平

餐饮行业也是食源性疾病源头之一,主要是材料采购时不求质量只求便宜,运输当中出现溃烂、破损而没有进一步处理导致食材质量变差,加工变质食材或者添加违规成分、卫生环境不合格、配送过程中沾染细菌等。

第一,加强食材市场管理和监督。主要是对干调、蔬菜、水果、肉类、海鲜类等食材市场展开管理监督,要求材料来源清晰、经营符合规范,不售卖病死牲畜肉。对该类市场防虫防鼠工作提高监控,避免虫鼠传播病原菌。

第二,对餐饮企业包括饭店、酒店等展开抽查,要求从业者必须有本人健康证,同时对菜品质量进行监督。对该类企业后厨展开检查,要求按照标准使用灭虫药,最好由专业机构来操作,例如白蚁防治中心这一类权威机构。

第三,要随机对加工生产环节进行监控。对于使用腐败变质食材加工菜肴的企业要予以处罚,甚至可以吊销营业执照。于这类企业营业场所张贴质量举报电话,达到全民监督之目的。

第四,配送中使用餐盒必须是健康品,是当地政府指定的材质,不得使用含有健康风险的邻苯二甲酸酯、非邻苯二甲酸酯。这两类物质前者会造成内分泌类疾病,降低男子不育几率,后者则因为添加过量TXIB会导致黏膜系统受损,该成分迁移到食品当中还会引发消化道溃疡甚至致癌。所以必须要对餐饮机构送餐餐盒进行严格管理[3]。

三、提高食品安全检测效率

目前我国采用了快速检测技术,该技术采用高端设备对样品展开快速筛查,能够在尽可能短的时间里找到源头,避免该类产品在市场中扩散。另外生物技术因为融入了生物传感器技术,其在细菌、真菌等鉴定上也具有快速、准确优势。诚然,也需要积极培养一批技术精干、思想先进的技术人员,保证食品安全检测效率能够跟得上市场步伐,甚至于能够在一些伪劣产品一上市就能够及时截留。

总结:食源性疾病控制需要从消费者健康消费意识培养、食品加工业监管、餐饮业监管、原材料监管等入手。因为工作琐碎复杂,必须要增加基层工作人员,并且需要形成信息化管理模式,对辖区内有关企业以及食源性疾病发生情况展开监控。另外还需要不断丰富有关法律,要保证有关部门有法可依。要提高食品安全检测效率,要让执法部门有据可依。

参考文献:

[1]马娟. 食源性疾病监测研究现状与管理建议探讨[J]. 中国卫生产业, 2020, 17(18):3.

[2]周恒照. 研究食源性疾病的预防与控制对策[J]. 医学食疗与健康, 2020, 18(16):2.

[3]龙霞, 岳丽霞. 食源性疾病微生物检验与控制[J]. 健康之友 2020年14期, 92页。