引言

高热指体温达到39~40℃,在小儿中较常见。有相关资料显示,目前有两百多种导致高热的原因,比如肿瘤性疾病、感染性疾病、血管性疾病等,小儿中以感染性疾病导致的较常见,包括上呼吸道感染、肺炎、流感等。小儿一旦发生高热,可表现为面色潮红、心率增快、全身肌肉酸痛、呼吸急促等,还会使其机体免疫力降低,需要及时采取降温措施,避免出现惊厥、脱水、休克等情况。此外,如果患儿长时间处于高热的状态,体内的营养代谢速度会加快,耗氧量有所增加,可能会加大心血管负荷,损伤心血管系统。药物降温是高热患儿中常见的一种处理方案,以水杨酸类药物较常见,此种药物可解热、抗炎、镇痛,扩张血管,促进排汗,驱散热气。除了药物降温之外,物理降温也备受关注,可以通过温水擦浴吸走体内的热量,促使体内热量散发,从而达到降温的目的。以上两种降温方式存在一定差异,降温机制不同,所呈现的降温效果也不同。此次研究中,予以对照组患儿药物降温,所使用的药物为布洛芬(湖北亨迪药业;H20094113;0.2g;0.1g/次,可间隔4~6h重复用药1次)。对观察组患儿采取物理降温,主要选择温水擦浴:解开患儿的衣服,用毛巾浸入30℃左右的水中,拧掉一些水分,擦拭一遍患儿的身体后继续浸湿毛巾,擦拭,擦拭时重点在于血管相对丰富的部位,比如颈部、腋下、腹股沟等,反复进行5~10min。以上两种降温方法的操作截然不同,有报道指出,药物降温的退热时间比较持久,退热作用平稳,但患儿的各个器官系统尚未发育完善,服用某些退热药物后可能会对胃肠道产生刺激;物理降温与药物相比安全性更高,方便快捷,不会导致副作用的产生,尤其是对于退热药物过敏的患儿,此降温方法具有重要的作用[1-2]。

1.资料与方法

1.1一般资料

共纳入300例急诊高热患儿,通过随机分组。对照组(n=150)男84例、女66例;年龄6个月~6岁,平均(3.53±0.23)岁;病程:2~20h,均值:(10.37±2.64)h。观察组(n=150)男82例、女68例;年龄7个月~6岁,平均(3.69±0.31)岁;病程:2~19h,均值:(10.48±2.53)h。

1.2观察指标

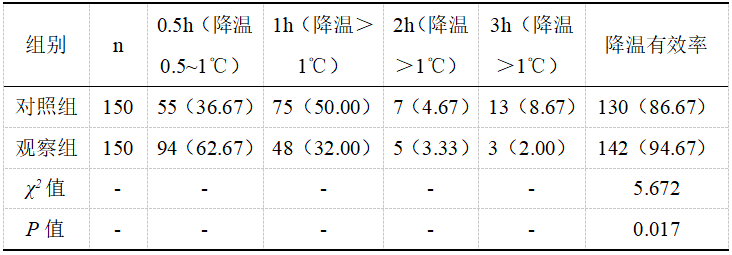

对比两组的降温效果,0.5h内降温0.5~1℃或者1h内降温>1℃为有效。

1.3统计学方法

处理工具为SPSS 25.0统计软件,P<0.05为存在差异。

2.结果

观察组的降温有效率较对照组高,见表1。

表1 两组降温效果比较[n(%)]

3.讨论

小儿高热在临床中较常见,并且情况紧急,需要在一定时间内将患儿的体温控制在正常范围内。对于高热患儿的降温处理,存在不同的见解,本文讨论了常见的两种降温方法,即物理降温、药物降温[3-4]。以上结果显示,采取物理降温的观察组患儿的降温有效率较药物降温的对照组患儿高,说明了针对高热患儿进行物理降温的效果较好。进行物理降温(温水擦浴)时,可利用液体的导热性质促使患儿机体散热,同时可以促使皮肤扩张,增加皮肤的散热能力,增强散热效果,降温速度快。温水具有活血的作用,通过温水擦浴可加速血液循环,促进静脉血液回流,缓解肌肉酸痛的症状。在进行温水擦拭过程中,温水接触身体皮肤后,蒸发带走身体的热量,可以达到加强散热的效果。

综上所述,以物理降温的方式对高热患儿进行处理,获得的降温效果较药物降温显著。

【参考文献】

[1]陈小平. 不同物理降温护理方法对高热患儿降温效果的影响 [J]. 中国农村卫生事业管理, 2018, 38 (05): 636-637.

[2]钱秀玲,王执勇,郭玉华. 物理降温和药物降温在婴幼儿发热中的应用 [J]. 中国卫生标准管理, 2019, 10 (05): 161-163.

[3]袁玮忆. 物理降温联合不同药物对高热患儿的疗效观察[J]. 当代护士(下旬刊),2019,26(7):77-79.

[4] 徐璇. 小儿急诊惊厥的特点与治疗的临床效果及家属满意度的观察[J]. 长寿,2022(4):40-42.

赵海兵男汉族1978年12月宁夏,本科,银川市妇幼保健院,急诊科副主任,儿科