0 引言

纤维增强复合材料(以下简称复合材料)因其优异的材料性能,近年来在航空航天、石油化工、风力发电、轨道交通、汽车体育等现代工业中应用越来越广泛,需求规模大量增加。随着复合材料制作工艺的提升,逐渐被应用到承力大和受力复杂的地方,如飞机机翼、机体、动车组车体结构、转向架结构、制动结构等部位[1-2]。复合材料在生产制造、装配加工或实际使用过程中[3],因为循环反复的应力和冲击会导致严重的胶结质量问题,如分层、脱粘、夹杂等缺陷。所以,为了在使用过程中避免引起严重事故而对复合材料开展相关检测则显得十分重要。无损检测技术是控制产品质量、保证在役设备安全运行的重要手段,目前已被用于复合材料的内部缺陷检测和结构完整性评估。

红外热成像无损检测技术是以红外辐射特性为基础,利用不同结构或材料的热辐射物理特性不同,对材料表面及内部的不均匀性或异常进行检测[4],由于具有快速、无接触、无污染、检测面积大、结果直观等优点而被广泛用于复合材料缺陷检测。被动式红外热成像检测技术利用被测试件本身与环境的热交换,不需要外部热激励源,常用来检测工作中的设备或电子元件。主动式红外热成像检测技术需采用激励热源,如光源、热风和电涡流等能产生热量的设备作为激励源。根据红外热像仪采集到的物体表面温度随时间变化的特征来确定缺陷信息。因此开展基于红外热成像检测技术的复合材料缺陷检测研究具有重要的意义。

1 检测原理

当物体表面的温度超过绝对零度时就产生电磁波[5],红外热成像检测技术即是通过检测物体在受到外界激励是产生的热辐射变化过程来判断物体的物理特征信息。

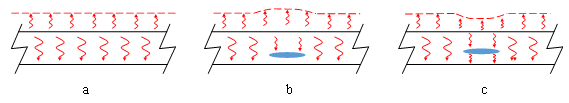

图1 红外波在材料中传播图。图a表示内部无缺陷;图b表示隔热性缺陷;图c表示吸热性缺陷

采用主动红外热成像技术进行检测时,激励源产生热波,辐射到被测物体表面,热波在被测物体内部传播示意图如图1所示。物体内部有无缺陷及缺陷类型对表面温度会造成不同影响。图1 a为在没有缺陷的情况下,试件表面温度分布均匀无异常点;当试件内部存在隔热性缺陷时,温度变化如图1 b所示,在缺陷区域由于热累积而表现为高温区域;而当试件内部缺陷为吸热性时,温度变化如图 1 c所示,缺陷区域的表面温度场低于周围区域。

对于一个固定的复合材料试件,其物理特性、环境温度和缺陷位置和大小确定后,其表面温度随着时间和空间的变化性能可用数学公式(1)表示:

![]() (1)

(1)

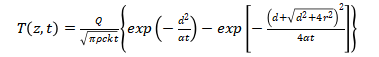

其中p和 c分别代表材料密度和热容量,Kx,Ky,Kz分别表示 x, y, z 三个方向的热导率,um小时表示单位体积产生的热量,t表示时间。式(1)求解条件比较复杂,经过简化其解可用数学公式(2)表示为:

(2)

(2)

其中Q为试件表面接收到的脉冲热源,α =k/pc为材料的热扩散系数,d 表示缺陷距离试件表面的距离,r 表示圆形缺陷的半径,T(z, t)表示试件在 t 时刻z处的温度变化。通过计算缺陷区域和非缺陷区域的温度值,可以得到两者的温度差异,采用相关算法计算出缺陷信息。

2 设备系统方案

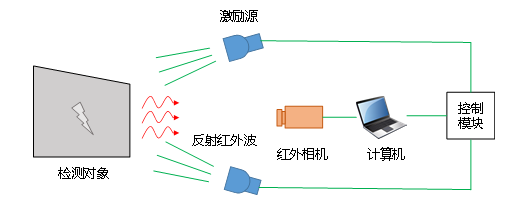

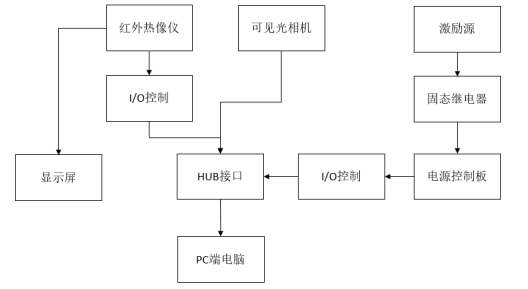

图2 红外检测设备原理示意图

图3 检测设备硬件系统方案

非制冷型主动红外热成像检测设备原理及系统方案设计如图2、图3所示。该类型核心设备包含红外热像仪、激励源、计算机、控制单元等部分。计算机电脑通过HUB接口、I/O接口及控制模块来控制激励源状态。激励源工作时,在被测物体一侧照射,引起被测物体表面的热响应。物体表面的热响应信息由红外摄像机采集,并将其传输给电脑。可见光相机主要用来观察被测物体,辅助确定检测位置。计算机主要实现采集程序控制、数据交换、存储、缺陷识别算法实现、识别结果显示。

3 图像识别算法

红外热像仪采集的图像为原始图像,其中包含了温度、时间、相位等信息,因为受到图像噪音等影响,通常不能直接用于判断缺陷,需要进行图像处理,采用专业的算法计算。通常对采集的原始图像进行压缩、增强、降噪,以便进行后续处理,主要目的是将高动态范围灰度信息压缩,将红外图像转换为更加清晰的图形,同时避免引入噪声。常见的图像识别算法有图像重构法、一阶导数法、二阶导数法及相位检测法。图像重构法主要采用多项式拟合来生成图像,降低时间和空间噪声,生成更清晰的以时间为参数变化的图像。一阶导数表示被测材料表面的冷却速率,缺陷位置会影响传热路径的温度梯度与无缺陷位置不同,从而实现缺陷识别。二阶导数表示冷却速率的变化率,与一阶导数法相似,存在缺陷位置的变化率会有明显变化,以此识别缺陷。相位检测法,将时域温度信息,通过傅里叶变化,转化成频率信息,通过相位差异实现缺陷识别。

4 结语

研究了基于主动红外热成像的复合材料缺陷检测的理论基础、缺陷识别原理,阐述了相应设备的原理图、系统设计图及缺陷识别算法。该检测方法主要是通过红外热像仪采集被测物体表面辐射的红外波,通过相应的图像处理算法,计算被测物体的温度场差异来进行缺陷识别。

参考文献

[1]冯琪智. 基于红外热成像的复合材料无损检测研究[D].电子科技大学,2018.

[2] 车士俊,张明睿.复合材料在轨道交通中的应用综述[J].纤维复合材料,2022,39(02):100-104.

[3] Chand, S., Review Carbon fibers for composites[J]. Journal of Materials Science, 2000. 35(6): 1303-1313.

[4]刘颖韬,郭广平,曾智等.红外热像无损检测技术的发展历程、现状和趋势[J].无损检测,2017,39(08):63-70.

[5]张慧慧.红外热成像无损检测技术原理及其应用[J].科技信息,2013(35):181+262.

作者简介:王松(1987年)、女、汉族、河北省保定市、博士、高级工程师