引言

陶瓷的诞生是古代生产技术和文化艺术的结晶,也是人类共有的文化遗产。千百年来,陶瓷本身从内在到外在都正在发生变化。伴随着当今时代多元文化交汇发展,高科技突飞猛进,各个学科领域之间交叉渗透,相互作用,衍生出更符合现代人审美的新型陶瓷艺术形式。工艺材料与技术的革新不断丰富着艺术的视听效果和体验维度,艺术创作依托于技术进步得到了极大的扩展。因此,在陶瓷产品的生产与创作中,工艺材料始终占据着重要地位。

陶瓷艺术专业教学改革要面向新世纪,面向国内陶瓷生产、销售、服务企业的第一线,紧密跟踪行业技术的高新发展和行业人才需求的的动态变化,弃旧创新,积极开展学科交叉,共同培养人才的模式改革试验,进行“构建新型专业课程体系、建立设计理念与实践相结合的教学模式”,切实提高专业教学的针对性、应用性,提高人才的综合素质能力,是当前职业教育需要思考的问题。

1、什么是“工”“艺”结合?

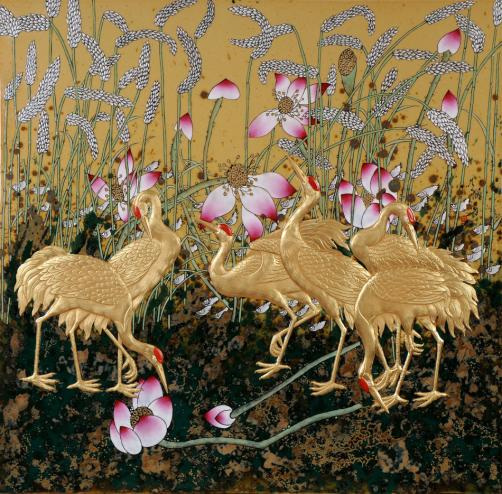

图1 宁钢 “荷鹤”系列作品

“工”“艺”结合,不再是传统意义上技法与艺术的结合,而是工艺材料与陶瓷艺术的熔融。改革开放以来,国内许多院校同时开设有艺术类的陶瓷设计与工艺专业和工艺材料类的专业,并有许多介于两个专业之间的复合型专业,这对培养多元化高素质人才有相当重要的现实意义。

随着国内外陶瓷艺术的不断发展,艺术家们对于艺术审美的追求也越来越高。为了推陈出新,许多艺术家也开始了“跨界”创作,在陶瓷艺术创作中加入许多在此前看来与之毫不相干的艺术形式或材质。这也让越来越多的人将目光从单纯的技法突破转向工艺材料的研究。不可否认,技法突破一方面是仰赖绘制技巧的提升,但更大的突破来自于对工艺材料的创新使用。比如景德镇陶瓷大学前校长宁钢教授的作品(图1)——高温颜色釉与粉彩艺术的结合,就是从材料配方入手,一方面是提高对高温颜色釉呈现效果稳定性的掌控能力,另一方面是对粉彩玻璃白和水料进行材料革新。传统玻璃白较透,在深色高温釉上会透出底色;传统粉彩水料在高温釉上使用也很有可能发生二次反应,导致效果不理想或者出现瑕疵。因此,通过对高温颜色釉和粉彩颜料的原料改良,以达到新颖的、完美的艺术效果,是当今很多陶瓷艺术家正在努力的方向。再如天津美术学院刘颖睿教授与景德镇陶瓷大学赵兰涛教授的作品(图2、图3),通过对泥料配方的改良,增强泥料的支撑力,降低变形率,以达到传统泥料很难烧制成功的器物形态。从材料的源头进行变化与革新,艺术作品呈现出完全出乎想象的效果,新颖又令人羡慕。在这一方向还有着许多孜孜不倦的陶艺家们,也正是他们的不断尝试与坚持,为后来者开拓了一条创新之路,在此基础上不断生根发芽,促进“工”与“艺”的结合与发展。

图2 刘颖睿《云端》

在艺术生活化不断深入的今天,艺术陶瓷的发展必然影响着日用器的设计与发展。在外形上,也有越来越多的设计师将工艺材料的创新放在了重要位置。在日用陶瓷领域,工艺材料显得更为重要。从瓷胎的发色、厚薄、强度、可塑性等方面,日用瓷生产中的材料配方一直是探索的主题。当今,材料的革新不再局限应用于瓷胎,更多的还应用于装饰,并且能给人带来耳目一新的视觉效果。随着生活水平的提高,消费者不再满足于单纯的使用体验,对于个性化审美有着十分巨大的需求,人们愿意为新颖的设计买单,因此,工艺材料的探索在陶瓷艺术创作中显得越来越重要。

2、职业院校陶瓷类专业课程“工”“艺”结合的必要性

职业院校的人才培养目的就是为企业、为行业输送人才。因此,及时的掌握行业发展动态,洞察市场信息并作出相应的调整是十分必要的。目前,景德镇陶瓷大学不仅开设有介于工艺材料与艺术创作之间的陶瓷工程专业,并在陶瓷设计类专业中也加入工程材料类课程,如陶瓷工艺学、坯釉料配方设计、烧成技术等方面的课程,使艺术类的学生也能掌握这方面的知识和技能,具备独立完成陶艺创作全过程的能力,并且能运用陶瓷坯料、釉料特有的质地和肌理充分与绘画或者雕刻等陶瓷艺术形式很好的结合,提高学生的设计水平和创新能力,以适应不断变化的市场。

图3 赵兰涛《湖田边的荷塘之十》

图3 赵兰涛《湖田边的荷塘之十》

职业院校的人才培养是以职业技能为主,以市场为导向,贴合岗位需求。因此,对工艺材料性质的掌握能帮助对产品有更好的理解和制作分析。在科技发展飞速进步的今天,社会对复合型人才的需求也趋于迫切。我国的主要产瓷区,如江西景德镇、福建德化、广东佛山和潮州、江苏宜兴、湖南醴陵、山东淄博、河北唐山等等,具备陶瓷工程材料知识的陶瓷艺术专业人才十分稀少。可是,目前我们职业院校的陶瓷设计类专业的人才培养在课程设置上还没有真正融入工程材料类的课程,或者说只是皮毛,没有达到能够进行理解应用的程度。但是在工作中,为了迎合市场需求,对从业者的综合能力要求已经提升到了一定高度,岗位之间也不仅仅停留在普通的交流与沟通,更多的是互相衔接、互相交叉运用。既要有好材料,也要有好手工,互相配合才能达到最好效果。因此,“工”“艺”结合的课程设置具有十分的必要性。

在新形势下,陶瓷产品不仅需要通过进一步优化陶瓷生产工艺来提高陶瓷的内部质量,而且还需要在陶瓷造型、装饰以及包装、展示等方面体现的综合审美情趣。一方面,传承传统陶瓷艺术的特色与风格,另一方面,顺应时代发展,合理实现陶瓷材料工艺与艺术技艺的结合,融合中西方艺术理念,在传统陶瓷文化中融入现代精神,使陶瓷艺术的创新能有更为多元化的呈现。因此,针对陶瓷专业开展更进一步的教学研究和教学改革,合理重组现有的教学资源和师资力量、适当调整教学大纲和教学计划,优化课程设置,将工程材料与艺术创作课程融合,是一件非常有意义的事情,主要体现在以下几个方面:第一,确保陶瓷专业毕业生能迅速满足当前企业需求,学有所用,针对市场变化能有较高的适应力;第二,使职业院校的人才培养朝着多元化、复合型、高素质陶瓷专业人才方向发展;第三,通过开展教学改革,调整课程设置,使专业设置更为合理,提高对社会需求的针对性,这也有利于学校的自身办学竞争力的增强。

3、职业院校陶瓷类专业课程“工”“艺”结合的可行性

我国陶瓷发展历经千年,有着丰富的原料资源和陶瓷生产经验,陶瓷产业也蒸蒸日上,规模宏大。职业院校陶瓷艺术类专业课程设置多为沿用之前的,或者参照一些本科院校和兄弟院校的成熟经验。而在当今,国家大力提倡发展职业教育,江西更是成为第三个部省共建国家职业教育创新发展高地,这些都为职业院校的教学改革提供了很大的支持,为专业间的跨界融合提供了契机。

经过多年的办学实践和积累,许多开设陶瓷相关专业的职业院校在陶瓷工程材料与陶瓷设计与工艺这两个专业已然成果丰硕,具有成熟的教学大纲、教学计划与完备的实训条件,以及经验丰富的师资团队,并在专业课程教学实践中积累了较为丰富的理论知识和实践经验。除此之外,各产瓷区的职业院校还有得天独厚的地理优势和丰富的资源供给,这都为两大专业的跨界互融打下了坚实的基础。无论是青花、粉彩、古彩、新彩,还是高温颜色釉、玲珑瓷,都离不开工程材料的支撑,而材料配方也需要通过这些艺术形式得以展现。陶瓷工程材料专业的学生学习一些陶艺审美和工艺制作知识,能更有效的促进材料的研发和配方的革新;陶瓷艺术类专业的学生掌握工程材料的知识,能更有利于艺术效果稳定性的把握,提高成品率,并且在艺术创新方面能拓宽思路,激发更多的创意灵感。材料技术的进步势必促进艺术创作的新生,也必然推动艺术创作形式的不断变换,从而使越来越多的人转换创作观念。现代技术的发展,不断改变着陶瓷艺术的生产方式。艺术的生命力在于创意的持续萌生和表现形式的创新,材料技术是陶瓷艺术实现从构思到物化的过程。

职业院校作为培养专业的职业性人才的教育机构,为社会输送能够适应社会需求、在企业能快速衔接相关岗位工作内容的复合型人才是根本要求,也是不可推卸的责任。因此,学校应当从自身的实际情况出发,充分发挥专业优势,通过开展教学研究和教学实践,逐步实现“工”“艺”结合的课程设置。将陶瓷工程材料课程、艺术类课程、计算机技术课程等进行交叉、渗透,合理规划与有机配置,并利用好两大专业现有的软硬件设施与条件,设置以“工”“艺”结合为特色的新型陶瓷艺术类专业的课程体系。

结语

我国陶瓷工业正在快速发展,《2020年中国日用陶瓷市场调研报告—行业运营现状与投资商机研究》中的公布数据显示,我国日用陶瓷行业产量2018年的产量为533.2亿件,并预计在2023年有望可达到687亿件,企业对复合型人才的需求极为迫切。在如此良好的大环境下,不妨做出一些创新,这既符合我国社会发展的需要,有具备可行性,也势必带来良好的社会反应和经济效益。