1模型教学

生物学课程标准提出:“应用模型与建模等方法来探究、阐释生物现象及其规律,审视或认证生物学社会议题”模型和建模是生物学核心素养中的“科学思维”的重要形式之一。通过模型构建,能将抽象问题形象化,有助于提升学生科学思维能力。教学模型一般分为物理模型、概念模型和数学模型三类。

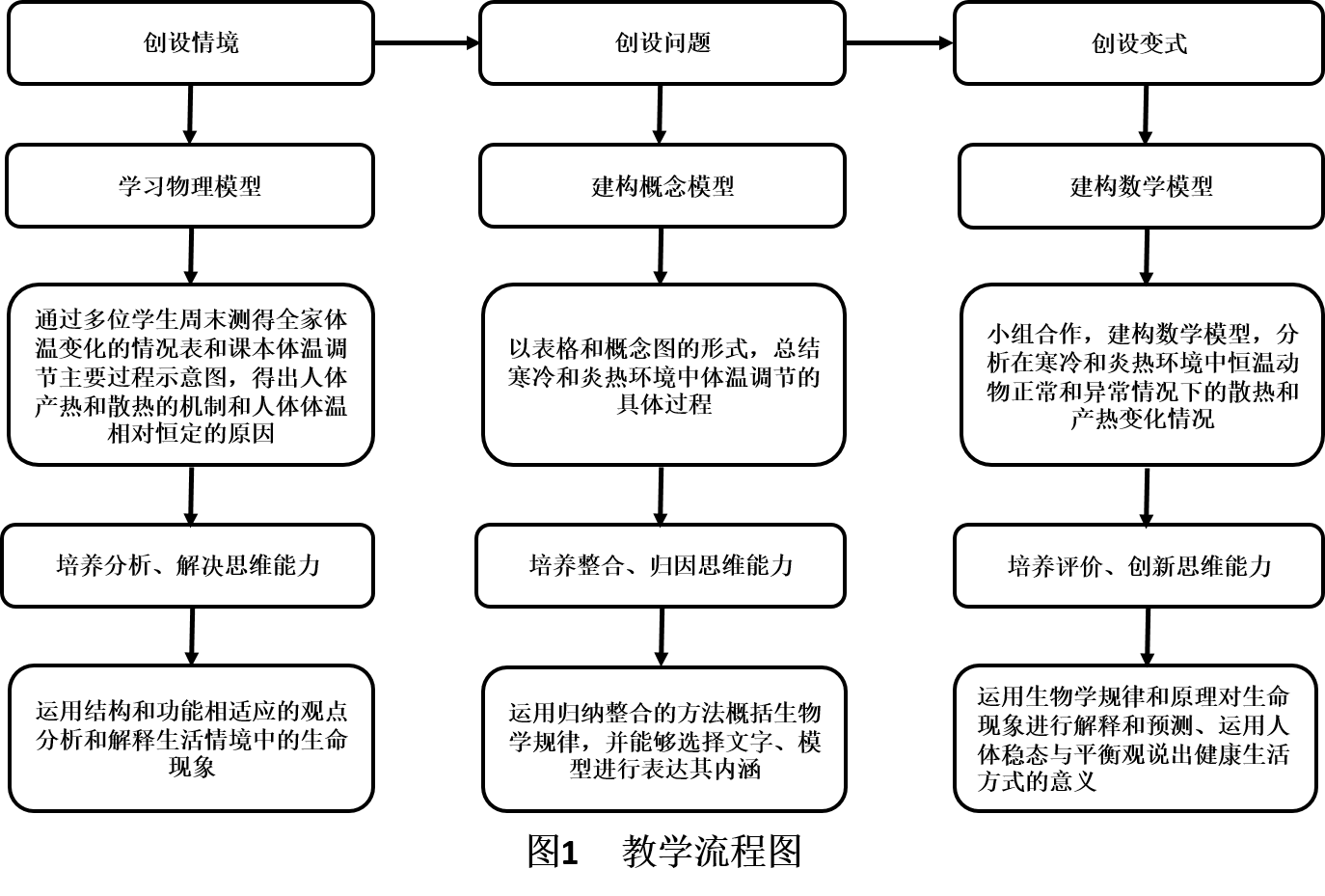

“体温的调节”是人教版选择性必修一第3章第3节体液调节和神经调节中的内容,在“体温的调节”教学中,通过展示人体24小时中体温变化示意图,引导学生学习教材中的图片形式的物理模型,了解和掌握人体体温恒定的原因和体温调节的机制;再分析体温调节的具体过程,构建体温调节的概念模型,了解体温调节过程中神经调节和激素调节的具体作用;最后建构体温调节的坐标曲线形式的数学模型,解释体温调节过程中散热和产热的变化规律,并尝试利用这种数学模型表征并阐释实际生活中的现象。

2高阶思维

高阶思维,是指在较高认知水平层次上的心智活动或认知能力,布鲁姆的6个教育目标主要包含了记忆、理解与应用,以及分析、评价与创造。前三者属于低阶思维,后三者则属于高阶思维。在生物学教学中,如何引领学生基于学科知识学习形成生物学高阶思维,应是教师进行教学建构与设计所要考虑的核心问题,也是学科核心素养生成与发展要解决的关键问题。

在“体温的调节”教学中,教师可将情境、问题和模型综合运用,通过现实的情境来组织系列的问题、通过系列的问题来推动模型的建构,再通过建构的模型来解决现实中的情境。将知识问题化,问题思维化,思维实践化,从而培养学生的高阶思维能力,发展学生核心素养。

3教学流程图

4.教学过程

4.1创设情境,学习物理模型,培养分析问题和解决问题的思维能力

情境一:展示多位学生周末测得全家体温变化的情况表,可以发现人的体温既能在一定的范围内保持相对恒定,又会随着时间的变化发生有规律性的改变。

结合教材中的文字和图片,思考下列问题:

① 体温调节的中枢是哪一部位?

② 人体产热的主要器官是什么?

③ 运动和安静时产热的主要器官有何不同?

④ 散热的主要器官又是什么?

⑤ 散热的主要方式有?

设计意图: 结构与功能相适应的观念是生物学基本观念,而这种观念的形成需要建立在大量的生物学事实和现象的基础上。因此利用学生自测的温度变化表,结合课本中的物理模型(图片),得出人体产热和散热的机制和人体体温相对恒定的原因,培养分析、推理、归纳和对比等高阶思维能力。

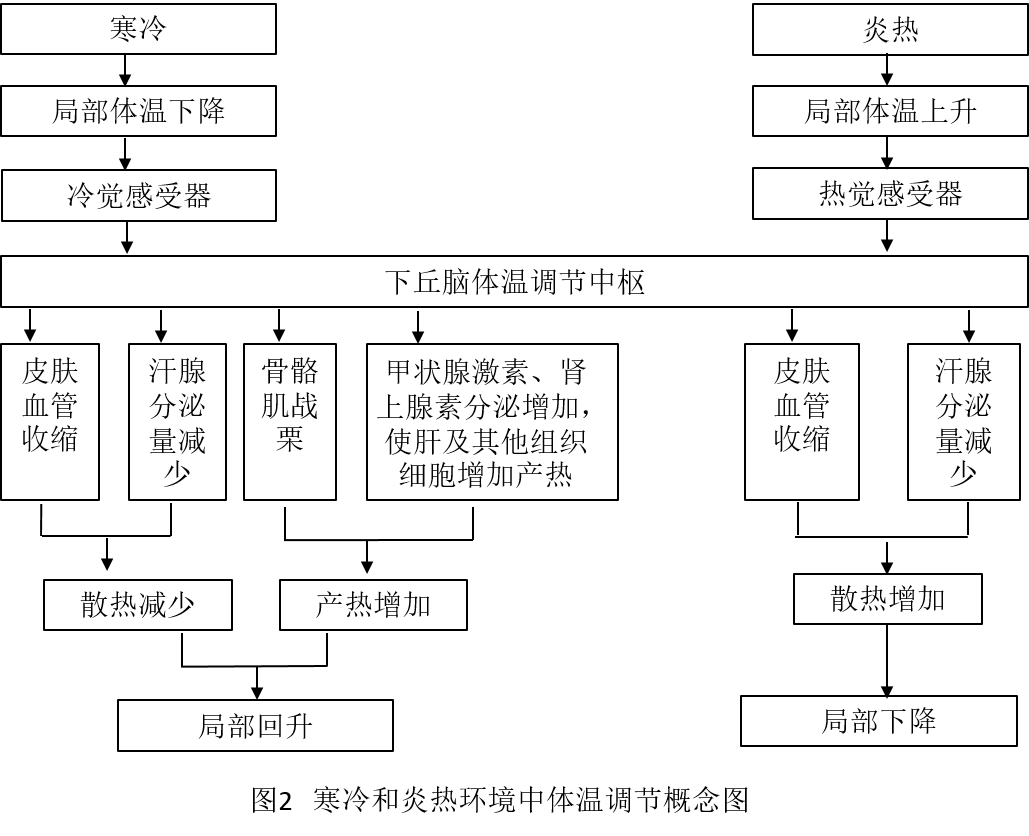

4.2创设问题,建构概念模型,培养整合和归因的思维能力

情境二:人处于寒冷环境中时,散热会加快。那么,机体是如何保持体温恒定呢?如果处于炎热环境中,人体又是如何维持体温稳定的呢?

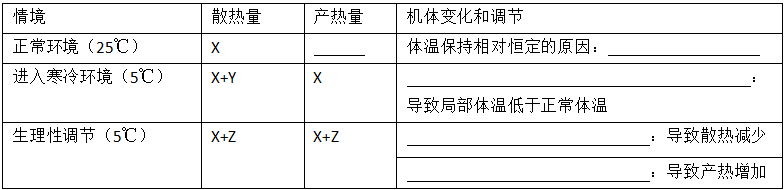

活动2:以小组为单位进行讨论寒冷环境中,人体如何维持体温稳定的,完成以下表格。

表1寒冷环境中人体体温调节过程表

活动3:阅读课本相关内容,结合人体产热和散热的机制,以概念图的形式,以小组为单位来总结寒冷和炎热环境中体温调节的具体过程。

交流分享:师生共同总结得出寒冷和炎热环境中体温调节概念图

设计意图:概念图和表格整理是生物概念模型中最为实用的两种方式,通过联系生活常见的事物,将生物学问题引入课堂中,并将生活实际情境的中的生物学问题,运用生物学的规律和原理,运用文字、概念和表格等方式进行表达,培养整合、归因、预测和解决等高阶思维能力。

4.3创设变式,建构数学模型,培养评价和创新的思维能力

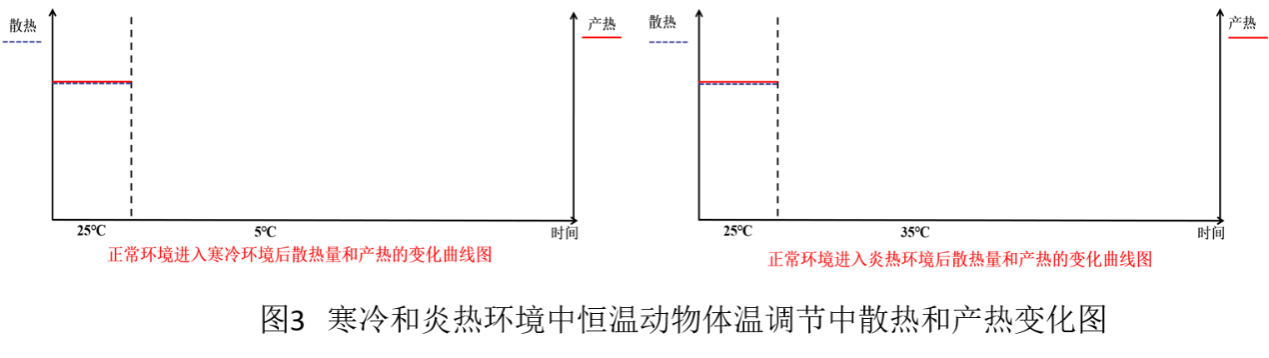

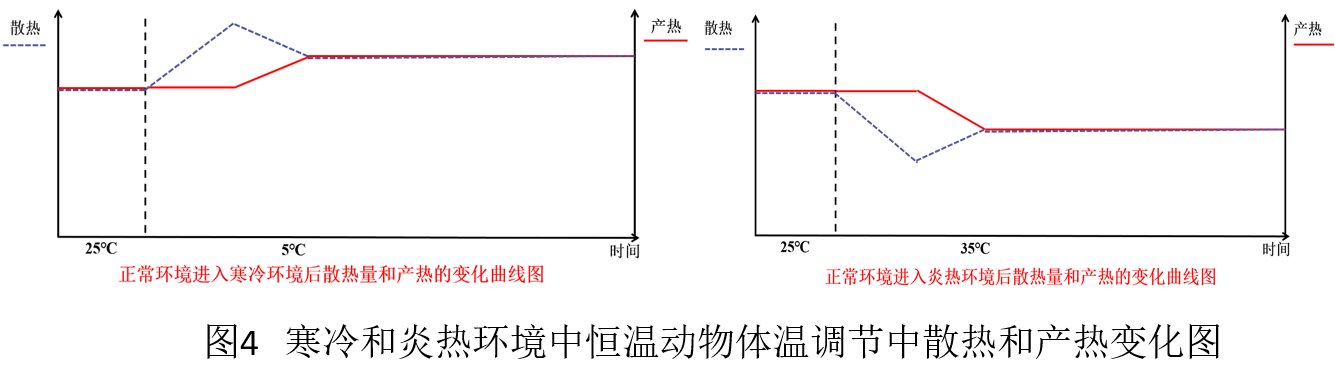

情境二变式1:恒温动物在寒冷环境中为了维持体温的相对稳定,需要及时减少散热,增加产热;而在炎热环境中需要及时较少产热,增加散热,才能维持体温的相对稳定。

活动4:结合人体产热和散热的机制,请完成以下表格

交流分享:

交流分享:

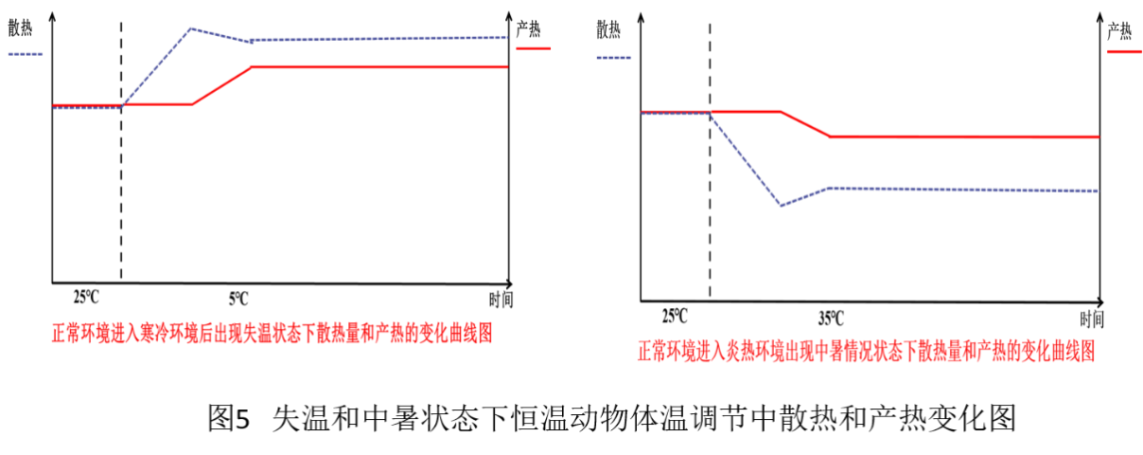

情境二变式2:恒温动物调节体温的能力是有限的。人如果在寒冷的环境中停留过久,机体产生的热量不足以补偿散失的热量,体温就会降低从而导致失温现象的发生;人如果在高温环境中停留过久,体内产生的热量不能及时散出,会导致体温升高从而导致中暑现象的发生。

活动5:请以小组为单位,尝试建构数学模型方式,来分析失温和中暑的发生原因

分享交流:

设计意图:建立数学模型、分析和研究实际生活中的问题,往往可以让抽象的问题具体化和形象化,可以更好理解生物学规律和原理。分析在寒冷和炎热环境中恒温动物正常和异常情况下的散热和产热变化情况,建构数学模型,培养运用所学知识和观点,解决陌生情境下不同复杂程度问题的能力,发展解释、评价、创新、建构和判断等高阶思维能力。

主要参考文献

[1]谭永平.2009.高中生物学新课程中的模型、模型方法及模型建构[J].生物学教学,2009,21:34-36

[2]赵烨.高中生物教学中数学模型建构及应用研究[D].上海师范大学,2020

[3]段茂君,郑鸿颖. 基于深度学习的高阶思维培养模型研究[J].生物学教学,2021,(3):5-11