1. 引言

中国舞龙是中华民族的传统,通常是由一群舞龙人手持龙头、龙躯、龙尾上下翻飞,展现龙穿云落江,上下飞腾的场景。根据这一情景,启发了“云龙舞动”的机械创新设计。

2. 设计过程

“云龙舞动”的设计可以通过龙头和龙身体的上下扭动,展示龙的飞舞。还可以将龙的飞舞设计成一个连续的循环的动作,在此采用一组凸轮机构带动滑杆移动,将滑杆与龙头、龙身及龙尾分别固定。为展现上下飞舞的效果,要求每根滑杆所在位置都不在同一水平线上,因此,每个凸轮要有独立的运动轨迹,可以根据龙飞舞的情景设计一个龙身扭动的运动轨迹。

大致来说,“云龙舞动”的设计主要包含“龙”的造型设计和组合凸轮运动机构设计。

2.1造型设计

“云龙舞动”的造型设计主要是“龙”的造型设计,其中龙头的设计较为复杂。可以将龙分成三大部分:龙头、龙身、龙尾。龙头可以采用2D结合3D的建模方法,龙身采用立体曲面造型设计,龙尾巴进行简化设计。其中龙头龙尾的造型设计如图1、2所示。

图1龙头的造型图 图2龙尾的造型图 图3偏心轮图

2.2运动机构设计

“云龙舞动”可通过一组凸轮运动机构展现龙上下飞舞的情景。由凸轮带动滑杆,而滑杆与龙身固定连接。则当凸轮转动时,就会带动滑杆及龙身上下移动。当一组滑杆带动龙身移动时,就会产生龙飞舞的效果。

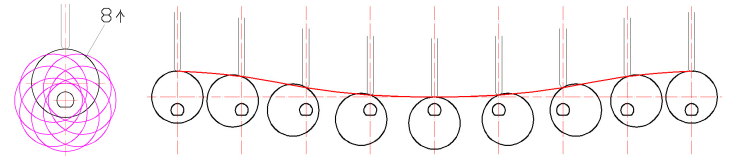

考虑龙的身躯太长,在此可以进行简化长度,并将龙的身躯一共分成8个部分,分别由8个凸轮及8个滑杆带动。因为龙在飞舞时,身体是扭动的,所以要将8个凸轮分别设计不同的轨迹。在此为简便起见,用偏心轮代替平面凸轮。8个偏心轮可以先设计一个基本偏心轮,旋转中心安装D型轴,再将基本偏心轮,按360°/8=45°的角度进行偏转,一共偏转8次,就可以得到8个偏心轮,如图4所示。偏心轮的偏心距可以根据龙舞动的振幅进行设定,偏心轮尺寸如图3所示。

图4组合偏心轮 图5运动轨迹展开图

将8个偏心轮形成的运动轨迹展开,就可以清楚地看到龙身体扭动的状态,如图5所示,波浪线就是龙身的扭动曲线。

2.3 其它辅助零件的设计

除了主体运动机构,还需要设计其它辅助件。在此设计一个带盖的盒子,一是用来安装轴和凸轮,二是可以在盖子上设计滑杆的滑槽。另加摇动手柄带动D型轴转动,当然也可以接减速电机,加开关等进行电控。

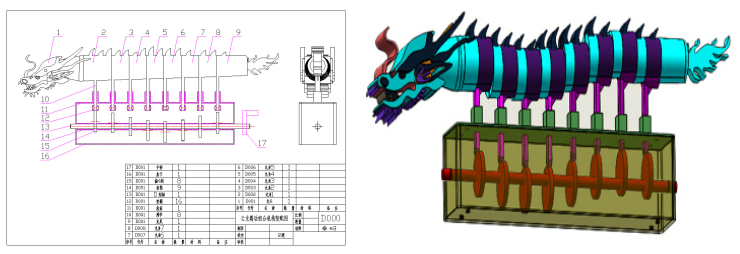

2.4 零件的装配及运动仿真

当设计完成后,将零件进行装配,装配图如图6所示。将其3D装配图进行运动仿真,经仿真校核,该机构运动无干涉,方案可行。仿真结果如图7所示。

图6云龙舞动组合机构装配图 图7装配运动仿真图

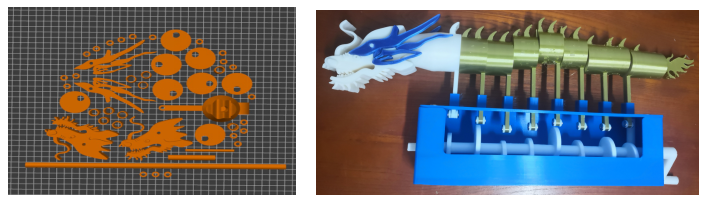

3. 3D打印

将设计的零件由三维软件转换成stl文件,导入到Cura软件中,进行3D打印。先导入stl模型进行排版,排版图如图8所示。排版后设置打印参数,根据零件的大小,可设置层厚为0.2~0.3,填充率为50%~100%,设置完成后进行切片,然后输出打印。3D打印完成后,进行零件组装,组装时要按照一定的顺序进行,最后组装的成品如图9所示。

图8 3D打印排版图(部分零件) 图9 云龙舞动3D打印成品图

4. 结语

“云龙舞动”的设计取材于中国舞龙,是将中国 “龙”的元素融入到机械创新设计中,先设计龙的造型,再通过组合凸轮机构展示了龙舞动的运动效果。

组合凸轮机构的拓展性比较强,如果将龙的造型改为其他的造型,比如:狮子、蝴蝶、文字、钢琴等,都可以设计出比较有趣的创新作品。

[参考文献]

[1] 刘静 宋晓华. 机械创新设计[M].机械工业出版社,2021.

[2] 王晖.机械产品创新设计与3D打印[M].机械工业出版社,2021.

[3] 吴姚莎 陈慧挺. 3D打印材料及典型案例分析[M].机械工业出版社,2021.