引言:随着我国经济水平的不断发展,教育领域也在迅速变化。许多学者意识到传统教育的弊端,为了更好地发展教育领域,满足社会的需要,人们逐渐认识到教育改革的必要性。进入21世纪以来,随着人工智能在教育领域的不断深入,不断推进教育改革的发展。本文主要从文献分布、关键词次品、关键词聚类、突出关键词等方面进行研究,以期为我国人工智能教育的研究与发展提供思路。

一、研究方法和文献来源

(一) 研究方法

本研究使用定量分析方法研究了CiteSpace软件作为可视化工具[1]。CiteSpace是陈朝梅教授为了数据的发掘和可视化而开发的软件。其主要功能是以知识地图的形式分析坐姿和组织的合作关系,实现关键词的共现、集群和涌出,只显示知识的关联,是组织和组织研究领域的热点和进化过程“城市空间知识地图的方法论功能”。具体的分析步骤是,通过Cite Space自带的数据格式转换工具,将refrworks形式的CNKI文献转换为能够识别的数据格式,将时间跨度设定为2016-2021,以1年间隔将阈值(C、CC、CCV)设定为(2、2、20)(4、3、20)(4、3、20)3、20)设定其他默认值。为了简化网络结构并强调重要特征,选择搜索者的切断方法,并通过整个网络的静态和可视化集群给出最终可视化图谱。

(二) 文献来源

本研究数据来源于CNKI数据库。通过高级检索,将文献来源设置为期刊。核心期刊在各个学科领域都具有代表性。来源类别仅限于核心期刊和CSSCI期刊的论文。时间间隔限定为2016-2021年,以“人工智能教育”为关键词,共检索884篇文章,通过人工查阅剔除相关性较低的文献,最终选取676个有效样本作为本研究的数据库。

二、近五年人工智能教育研究的基本情况

(一) 文献分布

本文从发表论文数量分析、文献来源分析和高被引作者分析三个方面阐述了文献的分布。

(1) 年论文数

以2016-2021年为时间间隔,人工智能教育研究文献的质疑趋势如图1所示。图1中有一个课件。近五年来,人工智能教育研究发表的文章数量呈稳步增长趋势,研究热度也逐渐上升。2021年,达到近400篇文章的峰值,然后继续增长。2021年,2016年发表的文章数量超过100倍。由此可见,人工智能发展迅速,越来越多的研究者关注教育研究。

图一

(2) 文献来源分析

对已出版期刊的分析反映了该领域文献的主要传播及其在期刊上的认可程度[2].根据676篇人工智能教育论文的统计数据和对期刊和论文数量的分析,如图2所示,研究人工智能教育的中国科学家分布于各领域.有20种期刊有浙江广播电视大学主办的远程教育期刊,中国电化学教育博物馆,以及西北师范大学进行的电气化研究;上海远程教育集团,上海电视大学,西北师范大学开放教育学院,中部地区电教视听教育学院西北师范大学视听教育研究,由上海市远程教育组开展,上海电视大学开放教育研究,以及其他主要期刊,由中国教育科学研究院主办,是教育技术科学领域的主要期刊,这也表明,人工智能在教学中的应用引起了技术研究人员的注意。

图二

(3) 作者分析

通过对已发表的人工智能教育论文的分析,我们可以根据发表论文的数量找到排名前30位的作者,如图3所示。通过对样本中引用频率较高的论文进行深入分析,可以看出,对人工智能教育的研究主要集中在大学教育研究者身上,也受到了科学技术界的青睐。

图三

三、研究过程与趋势分析

三、研究过程与趋势分析

(一) 高频关键词分析

通过对高中高中心性、高频率时代关键词的分析,得出了以下结论:关键词是对文章主题的一个非常概括的概述[3],其频率、相关性和相关性揭示了热点,在本研究中,选择关键字作为样本数据分析的节点。时间是一年。项目选项“topn=50”。关键字分析它显示了该领域的知识结构、热点问题、主题方向和趋势。关键字的中心意义、重要性和分组。关键字频率越高,注意力就越集中,更重要的是,这方面的主要研究方向可以在集群内进行研究,而意义可以反映一定时期内最重要的研究点[1]。在Citespace程序中创建的关键字如图4所示。

图四

图五

首先,结合图4和图5,将前20个高频关键词大致归纳为三个方面。一是在人工智能教育的应用上,“职业教育”、“个性化学习”和“深度学习”-协助组织个人学习和培训;二是利用人工智能进行教育的相关技术,如“大数据”、“机器学习”、“智能技术”等,符合相关的教育人工智能技术,主要用于提供教育服务.“智力教育”和“思想政治教育”与人工智能教育理论有关,人工智能教育理论主要以技术为基础,需要大数据作为技术支持的,与人工智能技术有着更密切的联系。根据图中节点的大小,找出关键节点,揭示研究背景。图中显示,“人工智能”是最大的节点。围绕人工智能的关键词进行搜索,分析了“智能技术”、“人工智能教育应用”、“教育信息化”、“大数据”、“个性化教育”、“人才培养”、“终身学习”、“精准教育”等研究热点。

图六

由Cite Space软件生成的关键字共现图如图6所示计算188个节点252条线,网络密度为0.0143。与作者和机构共现网络相比,网络密度有所提高,但总体而言,关键词共现网络相对缓慢,研究课题相对广泛。关于对某学科方向进行深入研究的各种不足之处,本文列举了高频关键词及其中心性。一般来说,中心度大于0.1的关键词更重要。表1有11个高频关键词,分别是教育、人工智能教育、智能教育、高等教育、教育人工智能、人才培养、大数据、深度学习、教育信息化、教育应用、机械学习,近5年来国内人工智能教育的研究主要集中在人工智能教育和相关技术的应用上。

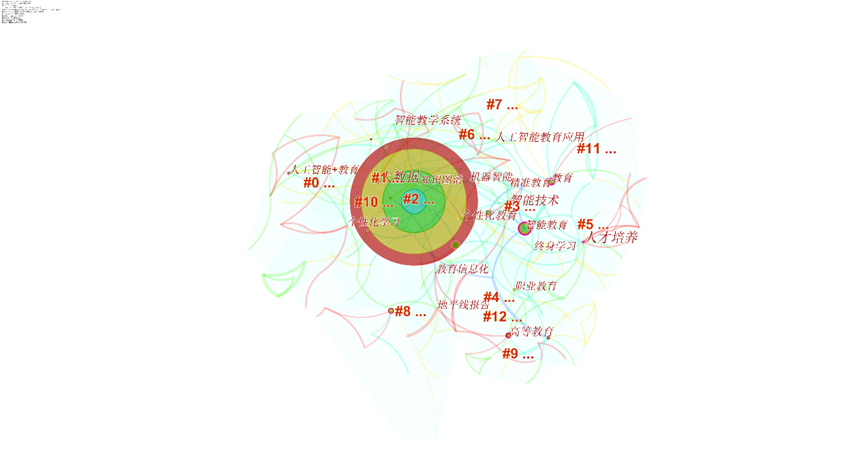

利用CiteSpace软件生成关键字聚类图,展示人工智能在教育领域的热点问题[4]。在此基础上,加入时间序列分析,考察这些热点问题的演化特征,从而找到最新研究成果和未来发展趋势。从图6中可以看出,通过关键词聚类得到的网络模块化指数q=0.7852(q>0.3,表示聚类效果好),网络同质性平均值s=0.6455(s>0.5,表示同质性高),说明该图聚类是合理的从关键词聚类时间序列图可以看出,人工智能教育研究共形成了13个聚类:0人工智能+教育、1大数据、2知识地图、3智能技术、4职业教育、5人才培养、6智能教学体系、7人工智能教育应用、8地平线报告,9.高等教育,10.个性化学习,11.教育,12.教育信息化。

(二) 关键词聚类分析

根据关键字可以得到13个聚类。如图所示,13个聚类又分为3种。人工智能教育相关技术、人工智能教育应用、人工智能教育理论。人工智能相关技术有“教育人工智能”、“智能教育系统”和“机器智能”。人工智能教育理论“智慧教育”“核心素养”“劳动教育”“思想政治教育”人工智能教育的应用有“高职教育”和“职业教育”。

(三) 关键词时间序列分析

为了考察不同时期人工智能教育大数据的研究情况,生成了机构研究的时间序列图。顶部是时间序列,时间序列的颜色对应于节点时间圆的颜色。从时间上看,2016年关于人工智能教育的研究文献很少,但自2016年5月“互联网+人工智能三年行动计划”政策出台以来,各领域的研究者开始研究人工智能。国务院下发的《关于印发2017年新一代人工智能发展规划的通知》自此提升到国家战略层面,鼓励产业与人工智能融合[7]。人工智能在教育领域的研究也越来越多,从时间序列分析中体现的更多,更贴近我们的时代,论文和关键词也更多。2016年重点关注职业教育、高等教育、智能教育等方面的人工智能教育应用。2019-2021年,从可视化图集可以分析,人工智能教育不仅注重教育应用,更注重人工智能技术支撑教育。2017-2019年,人工智能教育理论的相关研究开始增多。

(四) 关键词显著性分析

通过CiteSpace分析,2016年至2021年五年间,人工智能教育研究最突出的五大关键词是:智能教育、大数据、人工智能教育应用、智能技术和高等教育。2018年4月,“高校人工智能革新行动计划”出台。到2020年,将建设50所人工智能学院、研究所或交叉研究中心,推进高等教育研究。2020年,“关于推进大学“双一流”建设、学科整合、加快人工智能领域研究生培养的若干意见”提出了“人工智能+X”复合型人才培养方案,致力于提高人工智能领域的培养水平,继续推进人工智能教育的应用。2020年全国人大常委会《2020年立法工作计划》高度重视人工智能、区块链、基因编辑等新技术、新领域法律问题的研究,加强人工智能教育研究[8]。

四、研究结论

借助CiteSpace可视化分析软件,对CNKI学术期刊2016-2021年的三类人工智能教育研究文献进行了定量分析,通过数据分析和图集展示,得出以下研究结论。

(1) 从研究阶段来看,从2016年到2021年,人工智能教育研究的论文数量呈稳步增长趋势。结合关键词聚类时间序列图的分析和国家政策的实施,可以看出,人工智能教育的研究课题不断丰富,研究热情逐步高涨,研究正处于蓬勃发展阶段。

(2) 从研究对象来看,人工智能教育研究的学者和机构众多,但作者和机构之间的合作并不紧密,尚未形成真正的学术共同体。高产学者数量少,学者之间的合作多在教育领域,学术影响力大,但可以加强与院校的学术交流。

(3) 从研究内容来看,人工智能教育研究课题涉及的成果非常广泛。从关键词图中可以看出,目前对人工智能教育的研究更多地集中在人工智能教育的应用、人工智能教育相关技术和人工智能教育相关理论的研究上,但研究并不深入。

(4) 从研究趋势来看,人工智能教育的研究明显受到国家政策的影响。随着国家对人工智能教育重视程度的提高,人工智能教育的研究热情将进一步提高。探索适合人工智能教育的教育模式将是下一阶段人工智能教育的研究热点。

五、研究展望

虽然近五年来研究成果的数量和质量都有了明显的提高,显示出很强的发展潜力,但与其他学科的教育研究相比,人工智能教育的研究还处于相对早期的发展阶段。随着国家对人工智能教育的重视和人工智能教育改革的不断推进,可以预见,未来人工智能教育的应用将迎来一个研究热潮。根据近五年来的研究现状和国家政策导向,提出未来人工智能教育的研究与发展应重点关注以下几个方面。

(一)以科研为出发点推进人工智能教育学科建设

现在人工智能教育作为一门选修课出现在高中信息技术课程中,但实施效果不明,缺乏专业针对性的研究和探索,缺乏人工智能教育体系的建设,教育行政部门要加强研究设计和规划,建立激励机制,引导广大教育工作者和人工智能产业从业者对人工智能教育发展中的重点和难点问题进行持续、系统的研究,探索和构建人工智能教育的理论体系,为人工智能学科的发展奠定基础。

(二)构建以期刊平台为载体的学术交流平台

学术期刊和会议室是学者传播研究成果的重要平台和渠道。长期以来,《中国远程教育》、《中国电化教育》等专业期刊在推动人工智能教育研究、聚集学术团队方面发挥了重要作用。然而,以人工智能教育为主要特征的高校几乎都是校外机构,或者学校与校外人工智能教育应用机构相互合作。要充分发挥人工智能教育学科和产业特点,定期组织学术会议和论坛,为学者提供交流合作的机会和平台。

(三)规范数据处理标准促进数据共享

人工智能是以大数据为基础的。随着科学技术的发展,出现了大量的网络资源。在人工智能教育过程中,数据收集量多,数据处理效率低,数据泄漏风险大。大的数据处理技术可以处理大量复杂的数据,提高数据处理的效率,优化处理后的数据保存。但是,学校的数据管理没有形成统一的基准和规范。因此,需要规范数据处理标准,实现数据共享。

参考文献:

[1]李先跃.中国文化产业与旅游产业融合研究进展及趋势——基于Citespace计量分析[J].经济地理,2019,39(12):212-220+229.

[2]彭绍东.人工智能教育的含义界定与原理挖掘[J].中国电化教育,2021(06):49-59.

[3]李爱霞,舒杭,顾小清.打造教育人工智能大脑:教育数据中台技术实现路径[J].开放教育研究,2021,27(03):96-103.

[4]李晓岩,张家年,王丹.人工智能教育应用伦理研究论纲[J].开放教育研究,2021,27(03):29-36.

[5]金慧,王陈欣,罗纯源,彭丽华.后疫情时代的高等教育:宏观趋势、关键技术与发展思考——《2021地平线报告(教与学版)》解读[J].远程教育杂志,2021,39(03):3-10.

[6]卢宇,汤筱玙,宋佳宸,余胜泉.智能时代的中小学人工智能教育:总体定位与核心内容领域[J].中国远程教育,2021(05):22-31+77.

[7]赵鑫,吕寒雪.人工智能教育的情感文明:何以必要与何以可为[J].中国电化教育,2021(05):70-77.

[8]陈丽,任萍萍,张文梅.后疫情时代教育创新发展的新视域与中国卓越探索——出席“2020全球人工智能与教育大数据大会”的思考[J].中国电化教育,2021(05):1-9.

[9]张欣,陈新忠.人工智能时代教育的转向、价值样态及难点[J].电化教育研究,2021,42(05):20-25+69.