急诊分诊是急诊急救工作的重要环节之一,指根据患者主要症状及表现体征对疾病进行初步判断,按照轻重缓急为患者安排诊治,使患者得到有效救治,同时保证急诊工作的有序进行。急诊科作为医院治疗的重要科室,承担治疗工作重、急,易引发分诊不准确、诊室安排不合理、医护患间的矛盾等情况,而导致急诊工作效率、急诊安全及护理质量受到影响。为建立通畅无阻、安全的诊疗环境,使患者得到高效、便捷的护理服务,因此,采用分诊安全管理模式对急诊工作尤为重要[1]。此次研究主要选择部分急诊患者参与,观察临床应用效果,具体报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

共选择72例急诊患者参与研究,均为2019年2月-2019年12月期间来院诊治。排除标准:患者不配合治疗,依从性较差;存在精神类或交流功能障碍;将之随机分对照、观察两组,各36例,对照组男女占比25:11,年龄区间22~65岁,平均(44.5±3.6)岁;对照组男女占比22:14,年龄区间20~68岁,平均(47.4±4.1)岁;两组患者基本资料无误且均衡(P>0.05),可对比。

1.2 方法

对照组采用常规护理干预,按流程对来院患者分诊,实施用药治疗、护理操作、健康教育等。观察组采用安全管理模式,具体流程如下:

(1)成立安全管理小组,可选择临床经验丰富护士参与分诊,加强护士专业知识及素养培训,提高突发情况处理能力,定期进行模拟考核,制定并执行统一分诊标准。一级:濒危患者,随时有生命危险,需立即开放绿色通道抢救,如胸痛;二级:患者病情不稳,可能突发变化,需优先就诊,如呕血、产后出血等;三级:生命体征稳定,但疾病体征较明显,视具体情况安排;四级:病情较稳定,非紧急情况,安排正常排号候诊。

(2)环境护理:急诊病区环境混乱,应设立醒目标识,正确引导患者就诊。按照分诊标准划分就诊区域,一级(红色),二级(黄色),三级(绿色),四级无标识;分类指示急诊抢救室、外伤缝合室、B超室、检验科等,张贴醒目分诊流程图,减少理解错误而导致的时间浪费,提高就诊效率。合理安排就诊患者及陪诊人员,控制就诊区人数,明确告知诊室号及具体位置所在,避免出现差错,维持良好的诊区秩序。

(3)分诊:采用简洁、明确的语言询问患者体征、病情、病史等,迅速做出准确评估,为患者采取高效分诊对于危重患者,及时开放绿色通道抢救,提高抢救效率,保证患者生命安全。同时分诊护士应认真工作,严格履行工作职责,通过良好的沟通技巧,与患者及家属维护良好的护患关系,保证急诊病区的秩序。

(4)感染防控:接诊人员应严格按照分诊防护标准穿戴口罩、手套等,来院急诊患者若存在传染性疾病,应立刻做好自身防护工作,并将患者安置在隔离病室,设置标识,避免感染范围扩大。

1.3 观察指标

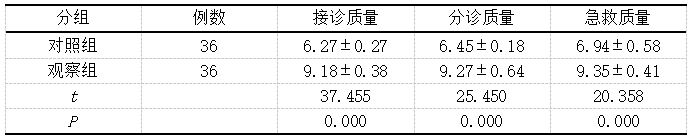

(1)对比两组护理质量评分,包含分诊、接诊及急救三项内容,评分越高护理质量越好。

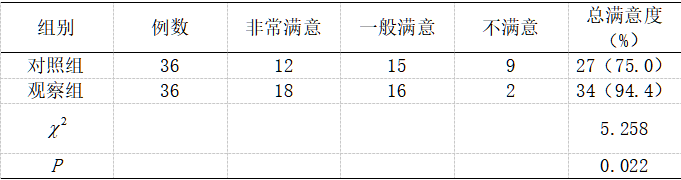

(2)对比两组护理满意度。

1.4 统计学分析

用SPSS20.0分析数据,计量资料( x̄±s)、计数资料行t检验、检验对比。P<0.05为差异显著。

2 结果

2.1 对比两组护理质量评分

两组相比,观察组护理质量评分更高(P<0.05)。见表1。

表1对比两组护理质量评分( x̄±s,分)

2.2对比两组护理满意度

2.2对比两组护理满意度

两组相比,观察组总满意度更高(P<0.05)。见表2。

表2对比两组护理满意度

3 讨论

3 讨论

急诊分诊作为急诊工作的首要程序,对患者疾病治疗有重要影响。分析急诊护理质量影响来源,存在以下几点,(1)分诊人员专业知识不足,分诊时间较长或分诊不准确,耽误患者抢救或治疗.(2)分诊人员态度不明,交流沟通经验及技巧不足,易与患者交流时发生冲突,导致诊区秩序混乱,分诊效率低下。(3)分诊标识不明确,患者无法寻找正确就诊区域,导致分诊量增加。此次研究结果表示,实施干预后两组相比,观察组护理质量及满意度更高[2](P<0.05)。

综上所述,急诊采用分诊安全管理模式对急诊护理质量有重要意义,利于提高护理质量及满意度[3],建议广泛使用。

参考文献:

[1]华秋秋, 李霞. 急诊分诊安全管理模式对急诊护理质量的影响[J]. 临床医药文献电子杂志, 2019(64).

[2]周丽梅, 向翠玲. 急诊分诊安全管理模式对急诊护理质量,安全性及患者满意度的影响[J]. 实用心脑肺血管病杂志, 2019, v.27(S2):137-139.

[3]康晶, 王柏舟. 急诊分诊安全管理模式对急诊护理质量的影响[J]. 中国医药指南, 2019, 017(005):236-237.