一、背景研究与实践困惑

《普通高中英语课程标准》关于学科核心素养的阐述如下:学科核心素养是学科育人价值的集中体现,是学生通过学科学习而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力。核心素养被归纳为语言能力、文化品格、思维品质和学习能力四个方面,是学生在接受相应学段教育的过程中,逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力(林崇德,2016)。

阅读课教学是学生获取英语知识提高英语学习能力的重要载体,是高中英语教学不可或缺的重要组成部分。但目前阅读教学中仍存在一些不利于核心素养培养的因素,如课堂教学模式化、表层化、程式化;缺乏针对语篇文本的深入分析;情感态度价值观目标多为贴标签等(王蔷,2015)。笔者在阅读课教学实践中发现,如果教师不能真正理解核心素养的内涵,深入解读文本,并将两者相结合落实到各个教学环节中,阅读教学将“始于课堂,终于课堂”,高中英语阅读课教学就会流于形式,无法真正延伸至课堂之外,成为学生认识世界了解自我提高素养能力的重要媒介,出现“阅读可读可不读,素养可有可没有”的尴尬处境。

为了消除以上教学实践中出现的困境,以及更好地体现在阅读课教学中核心素养能力的有效培养,本文将以《普通高中课程标准实验教科书》M4U4的阅读课为例,从实践与理论相结合的角度探究如何围绕核心素养能力培养去设计和实施高中英语阅读教学。

二、文本解读与目标确定。

《普通高中课程标准实验教科书》M4U4的单元主题是“身势语”,单元各项活动的设计都围绕着这个主题进行。身势语是非语言交际手段中非常重要的一个方面,它通过无声的语言表达一个人的内心世界。与有声语言一样,身势语也是文化的载体,在跨文化交际中起着举足轻重的作用。

“阅读”(reading)部分以机场迎接客人为场景,讲述了来自几个不同国家的学生由于文化背景的差异,在初次见面时互相问候的方式迥然不同,而造成一些小误会,形象地表明了身势语与文化背景的密切关系,以及身势语在人们日常交际中的重要作用。这篇课文的写作方式颇有特色,可以让学生在阅读过程中,很自然地以“你”自己的身份去观察、倾听在机场发生的一切。

结合核心素养能力培养的要求,本课的教学目标设置如下:1. 学生能通过阅读标题预测文本内容并了解主题“身势语的差异”;2. 学生能通过阅读文本内容获取信息并画出思维导图,提高信息提取能力和分析比较能力;3. 学生能通过寻找和理解表达作者态度的句子,掌握关键评论性句型并确定作者态度。以上三个教学目标涵盖了核心素养能力培养的三个方面:语言能力、思维品质和文化意识,各个教学目标层层递进,为学生通过阅读文本深入了解单元话题提供很好的依据。

三、教学课例与评析

(一)聚焦文本主题,培养语言能力。

语言能力是英语学科核心素养的核心。它既包括听、说、读、写等语言技能,也包括对语言知识的理解和运用能力,还包括语言意识、交际身份意识等(程晓堂、赵思奇,2016)。语言是为意义服务的,语言能力的培养要在主题引领下,依托语篇,以意义为主线,将零碎的语言点整合串联成语言链条。

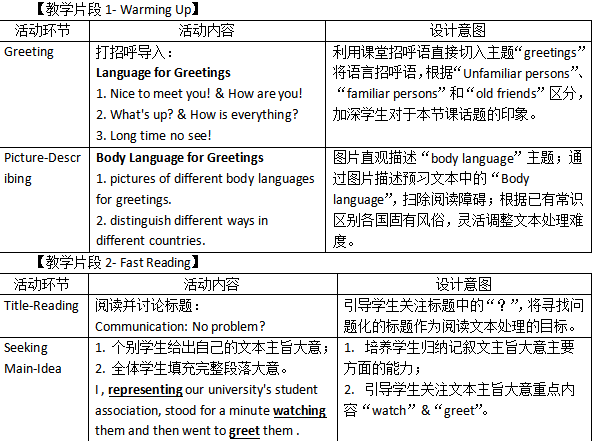

以下节选的两个教学片段,关注本课例文本主题“body language”和“my watching of greeting”,通过读图了解不同的身势语在打招呼中的使用;标题解读引导学生关注内容和文本特点;以及寻找主旨大意和完成句子,帮助学生深刻理解作者写作视角。以上三个方面的设定,能使学生聚焦于文本主题,在后面的阅读过程中充分关注细节,突出以第一人称“I”的视角对“the problem of communication”有更加全面、深入的理解。同时,学生通过读图、预测大意和快读等多种方式,理解了body language在人际交往中的重要作用以及可能产生的误会,对语言能力中的交际身份意识培养起到了至关重要的作用。

(二)关注课堂生成,提升思维品质。

(二)关注课堂生成,提升思维品质。

核心素养中的思维品质是指与英语学习紧密相关的思维品质,如理解英语概念性词语的内涵与外延;把英语概念性词语与周围世界联系起来;根据所给信息提炼事物的共同特征,借助英语形成新的概念,加深对世界的认识;根据所学概念性英语词语与表达句式,学会从不同角度思考和解决问题(程晓堂、赵思奇,2016)。思维品质贯穿英语学习的全过程。只要学生要利用英语作为工具认识世界改变世界,就会涉及英语思维品质的提升。

对文本的精读要围绕主题带着既定任务进行,对于浅层信息“the different body languages of different persons”的处理只是理解文本的第一阶段,但很多教师将文本处理“表层化”,直接利用表格或问答形式找出答案即可,忽略了更进一步的课堂生成,即将文本信息的处理与学生对现实社会的认知相联系,导致学生无法体会文本信息与生活实际的关系,忽略了学习阅读文本的实际意义,这非常不利于学生英语学习思维品质的培养。本教学片段以表格形式提炼文本信息,在简单明了的对比之后以思维导图的形式展现,既有助于学生充分体会文本中第一视角“I”下文本对身势语的表述;同时,更进一步让学生通过英语文本理解不同身势语在人际交往中容易出现的“misunderstanding”和“different cultures”,联系生活实际深度阅读文本,源于文本,高于生活,真正培养学生的思维品质。

(三)整合文本内容,塑造文化品格。

(三)整合文本内容,塑造文化品格。

文化意识指对中外文化的理解和对优秀文化的认同,是学生在全球化背景下表现出来的跨文化认知、态度和行为取向。文化意识体现英语学科核心素养的价值取向。文化意识的培育有助于学生增强国家认同和家国情怀,坚定文化自信,树立人类命运共同意识,学会做人做事,成长为有文明素养和社会责任感的人。

文本第三部分(最后两段)集中评论身势语在不同文化不同国家的差异和冲突,是标题“Communication:No Problem?”的答案,也是帮助学生真正理解并认可此种文化差异的重点段落。作者通过两个部分否定句“Not all...do/does...”体现自身对这些差异的接受态度,更进一步提出“These actions are not good or bad, but are simply ways in which cultures have developed.”这种中庸大同的社会观。只有结合前文关注课堂生成的文本深度解读,才能真正帮助学生整合文本内容,接受文化异同;并通过本篇英语文本的学习对跨文化交际采取正确的认知态度,成长为适应新时代发展的人才,实现“立德树人”的根本目标。

四、感悟与反思

通过对本课例的回顾与评析,笔者意识到基于高中英语核心素养对学生能力培养的要求不断提高的现状,教师的教学观念也需要不断更新。从教学目标的设置,文本的分层次处理,到文本信息的提取与呈现,再到课堂活动的组织与实施,都需要牢牢围绕高中英语核心素养的基本要求,要体现《新课标》的全新理念。要在高中英语阅读课中落实课标理念,培养学生的核心素养,教师首先自己要全面学习并理解《新课标》和“核心素养”的基本概念和外延拓展,同时深入解读文本,理清文本主题与文本信息之间的关联,挖掘文本的内在含义。在设计教学目标时,要去繁存精,层层递进,围绕主题,落实素养;在实施阅读教学时,要充分利用文本语境,引导学生深入理解内容,在自主阅读和主题引领下感知文本知识,联系文本语境和现实应用理解文本信息,在话题归纳和实际拓展中体会文本内涵。基于核心素养的高中英语阅读教学,只有将主题、语篇、学生已有认知和现实生活相融合,才能真正做到“阅读可读,素养可养”。

【参考文献】

林崇德. 2016. 21世纪学生发展核心素养研究【M】.北京:北京师范大学出版社

王蔷. 2015. 从综合语言运用能力到英语学科核心素养——高中英语课程改革的新挑战 【J】.英语教师.(16):6-7

周雪晴. 2017. 基于文本的初中英语阅读课第二课时教学课例评析.【J】.中小学外语教学,(40):52-57

人民教育出版社.2007.普通高中课程标准实验教科书.英语4【T】北京:人民教育出版社

教育部. 2017.普通高中英语课程标准 【M】. 北京:人民教育出版社