临床上中药制剂是由各种中药材制定而来,在临床上具有较好的疗效。但“是药三分毒”,中药制剂同样也存在着一定的缺陷,在应用之中很容易受到多种因素的影响从而对患者造成不利,尤其是对高龄与低龄患者而言,其更易遭受到药物的危害,引发不良反应。由于中医药在目前受到广泛重视与应用,中药制剂也得到医师与患者的一致好评,故而临床上应当加强防范中药制剂的不良反应,通过采取科学有效的措施减少对患者的影响,促使用药更具安全性[1]。现就此种现象进行总结分析,以期探索出更加高效的药房管理方式,为日后提供科学的依据与参考,具体如下。

1.资料与方法

1.1一般资料

将2020年7月-2021年7月作为时间段,总共选出90例使用中药制剂后出现不良反应的患者纳入实验研究范围。其中男女患者之比为5:4,患者的年龄位于6-80岁,中位值为(45.7±4.74)岁,所有患者均对此次研究持认同态度。

1.2方法

首先由相关人员收集并整理患者的基本信息,其中包含患者的性别、年龄、诊断结果、疾病类型、用药情况、不良反应现象等,随后记录下相关数据进行统计与分析。

1.3观察指标

以患者的年龄、给药方式、不良反应类型等作为指标进行分析。

1.4统计学方法

将此次研究所获取的实验数据经由专业的数据分析软件SPSS22.0进行分析并处理。

2.结果

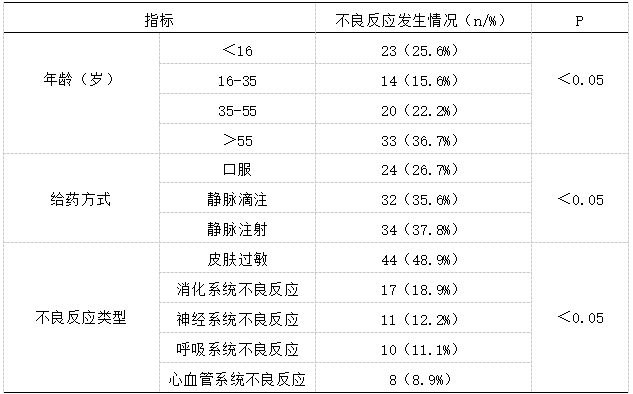

2.1中药制剂不良反应分析

就年龄方面而言,其中发生不良反应患者的年龄大多为<16岁或是>55岁,分别占比25.6%与36.7%(P<0.05);就给药方式而言,静脉滴注与静脉注射更易导致不良反应发生,分别占比35.6%与37.8%(P<0.05);就不良反应类型而言,皮肤过敏是其中最为主要的一种,占比高达48.9%,其余消化系统、神经系统、呼吸系统以及心血管系统等均需对较少(P<0.05),具体见表1。

表1 中药制剂不良反应分析[n(%)]

3.结论

现阶段,中药制剂因其疗效显著被广泛应用于临床诊治中,但在使用之际很容易对患者产生一定的损害,引发多种不良反应,究其根源为如下所示:①患者因素:高龄与低龄患者是出现不良反应的高发群体,由于身体素质、免疫与抵抗能力等较差,故服用中药制剂后极易产生不良反应。②药物因素:由于中药制剂含有一定的毒性,服药的方式、剂量以及药物的配伍等若是发生不当则均会引发不良反应[2]。基于此,临床上为减少中药制剂对患者产生的不利影响,应当予以高度重视,从根源上防范与控制不良反应,保障患者的人身健康。结合临床现状与不良反应的具体情况对药房管理需予以加强,具体措施如下:①药物采购与养护。在进行采购药品期间应做到认真谨慎,需严格选取符合相关标准的供药企业,并在验收中全面检测药品的情况,同时在药品入库后需按照分类进行保管,针对使用情况做好详细记录[3]。②药房培训。药方内的相关人员需定期组织统一开展培训,巩固中药药学方面的知识,强化专业技能与用药安全意识,提高药房人员的综合素养;同时严格管理药方药品,促使药房人员全面掌握每种中药制剂的相关知识,做好用药指导。③完善病历与规范操作。详细记录患者的病情状况以及体征变化等,针对既往病史与过敏重点进行标记,对每位患者应提前予以专业的指导,根据具体病症标明药物的用法,并针对不良反应的高发人群加强关注,记录并跟踪用药情况,保障安全合理用药[4]。④加强不良反应监控。定时进行随访工作,力求全面掌握患者的服药情况以及整体病情,针对出现不良反应的患者及时予以相应的措施,以防加重。同时提前告知患者日常中易引发不良反应的危险因素,帮助患者有效规避,最大限度提高患者的用药安全[5]。

据此次研究显示,中药制剂不良反应的产生与患者的年龄以及用药方式密切相关,且不良反应中皮肤过敏现象的发生较为普遍,基于此应针对具体情况全面实施对策,对高龄与低龄患者加强观察,合理进行给药。

综上所述,为防止中药制剂对患者造成更加严重的损害,临床上应加强药方的管理与监控力度,不断进行优化整改,促使用药更加安全、可靠且有效。

参考文献

[1]朱霞.中药制剂临床不良反应分析及药房管理方法探讨[J].中国社区医师,2021,37(09):7-8.

[2]王彦坤.中药制剂临床不良反应分析及药房安全管理措施[J].黑龙江中医药,2020,49(03):190-191.

[3]张晓强.中药制剂临床不良反应分析及药房管理方法分析[J].心理月刊,2020,15(07):207.DOI:10.19738/j.cnki.psy.2020.07.191.

[4]曹建鸿.中药制剂临床不良反应分析及药房管理方法研究[J].人人健康,2020(07):181.

[5]陈望姣.中药制剂临床不良反应分析及药房管理[J].中国继续医学教育,2020,12(07):147-150.