颅脑外科常见疾病包括颅内血肿、颅内动脉瘤、脑膜瘤、脑挫裂伤、颅脑外伤引起的高血压性脑出血等,具有起病急、病情重、易在短时间内恶化等特点。临床主要表现为意识障碍、昏迷、神经和肢体运动功能障碍,治疗以手术为主。然而,术后患者有并发症的风险[1]。术后深静脉血栓形成是颅脑手术患者常见的并发症。导致这一并发症的危险因素有患者长期处于意识障碍状态、脱水治疗等。深静脉凝血异常直接影响正常血液循环。血栓形成患者大多无明显临床症状。一旦出现症状,可能会危及患者的生命。例如,深静脉血栓可能导致肺栓塞[2]。因此,为保证颅脑手术患者的预后,临床医护人员应重点加强对深静脉血栓并发症的早期预防性护理干预。本研究探析了颅脑外科患者采用预防性护理对其深静脉血栓形成、脑部血流的影响,报道如下。

1资料和方法

1.1一般资料

将我院2017年1月-2020年6月80例颅脑外科患者,数字表随机法分二组。每组例数40。其中预防性护理组年龄23-72岁,平均(45.21±2.34)岁。对照组年龄24-76岁,平均(45.42±2.12)岁。两组患者一般资料 无显著差异。

1.2方法

对照组给予常规护理, 预防性护理组实施常规护理联合预防性护理。(1)高危因素评估:评估颅脑手术患者发生静脉血栓形成的高危因素,包括肢体偏瘫、糖尿病、静脉曲张、心脑血管疾病、吸烟、肥胖、高龄等,以评估结果为依据进行总结,制定有针对性的护理方案。(2)预防性饮食干预:指导患者早期进入流质饮食,然后慢慢过渡到正常饮食,严格控制脂肪摄入量,防止栓塞;引导患者注意高纤维饮食,增加水摄入量,防止便秘;为肥胖、糖尿病、高血压患者制定科学合理的食谱,指导吸烟者戒烟。(3)预防活动指导:在早期活动中,如果患者在麻醉下没有苏醒或术后有意识障碍,应抬起下肢被动按摩,有效促进血液循环,避免血液滞留现象。定期帮助患者翻身、改变体位,如果患者术后清醒,要引导患者早早下床活动,促进血液循环。(4)药物预防措施:根据患者实际情况,严格按照医嘱在术后6小时内对患者进行抗凝治疗,降低术后出血风险。在用药过程中,应密切观察患者的大便常规、尿常规、凝血酶原时间、血小板和血常规,防止不良反应的发生。(5)血管保护:患者穿刺操作以快速、准确、轻便为主,减少下肢穿刺概率,尽量避免在同一部位重复穿刺。血管选择以宽直静脉为主。

1.3观察指标

比较两组满意度以及护理前后的脑部血流速度、深静脉血栓发生率。

1.4统计学处理

SPSS24.0软件中,计数x2统计,计量数据t检验, P<0.05表示差异有意义。

2结果

2.1满意度

预防性护理组的满意度比对照组高(P<0.05)。预防性护理组的满意度是92.50%,而对照组的满意度是72.50%。

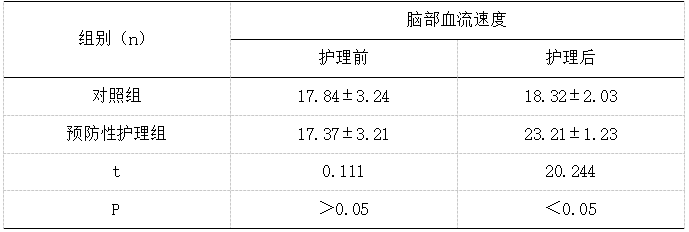

2.2护理前后的脑部血流速度

预防性护理组护理后的脑部血流速度高于对照组(P<0.05)。

表1护理前后脑部血流速度比较(x̄±s,cm/s)

2.3两组深静脉血栓发生率

2.3两组深静脉血栓发生率

预防性护理组深静脉血栓发生率2.50%低于对照组17.50%(P<0.05)。

3讨论

深静脉血栓形成在颅脑手术患者中非常常见。其发生的主要原因是血液处于高凝状态,血流速度减慢和静脉内膜损伤也是重要原因。如果不及时采取有效措施进行干预,可能会进一步发展为肺栓塞,严重者可导致死亡[3]。预防性护理具有一定的预见性。通过评估深静脉血栓形成的各种高危因素,进而制定预防性护理方案,可以促进护理更有针对性;加强饮食干预,既能有效满足患者的代谢需求,改善缓慢的血流,又能避免刺激饮食增加深静脉血栓形成的风险。活动指导有助于促进术后肢体功能恢复,有效预防神经损伤,有效改善血液高凝状态,减少深静脉血栓的发生 [4-5]。

综上所述,颅脑外科患者实施常规护理联合预防性护理效果确切,可提高脑部血流速度,降低深静脉血栓发生,提高满意度。

参考文献:[1]张沫.脑外科重症颅脑损伤患者行围手术期护理对压疮预防的价值[J].中国医药指南,2020,18(23):185-186.

[2]何春梅.脑外科重症颅脑损伤患者行围手术期护理对压疮预防的效果[J].中国冶金工业医学杂志,2019,36(06):666.

[3]曹冬梅.脑外科重症颅脑损伤患者行围手术期护理对压疮预防的效果研究[J].实用临床护理学电子杂志,2019,4(47):29.

[4]何春梅.脑外科重症颅脑损伤患者行围手术期护理对压疮预防的效果[J].中国冶金工业医学杂志,2019,36(05):534-535.

[5]张琳.预防性护理在颅脑外科患者深静脉血栓形成中的应用效果分析[J].临床医药文献电子杂志,2019,6(72):83-84.