一、两个不同地理空间尺度对比

两个不同地理空间同尺度的地理事象对比,是最常见的区域对比分析,其中尺度的特征被淡化,强调的是两区域内外的要素、类型、过程等方面的对比,寻找差异,并找到各自的优势。例如2020年1月浙江选考卷第28(2)题:

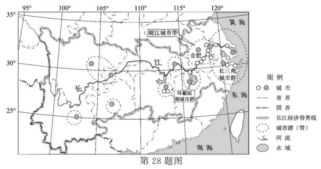

材料一 皖江城市带在长江经济带位置示意图。

材料二 皖江城市带承东启西、连南接北,区域内长江水道、快速铁路、高速公路综合交通体系比较完善。它既是长三角产业发展的重要组成部分,又是长三角城镇体系的延伸和补充,也是长江经济带中发达地区进一步扩张延伸与带动发展的纽带。

材料三 东部地区加快产业转型与升级,特别是以上海为中心的长三角加快建设国际金融中心、国际航运中心等,大力发展现代服务业和高技术产业,对外来劳动力的需求将大大减少。皖江城市带是国家扩大内需、解决就业的重要载体。

(2)与环鄱阳湖城市群相比,皖江城市带发展有哪些优势?(5分)

此题考查背景是时事热点,将两个同尺度但不同区域的城市带(群)进行区位优势对比。但学生对题中出现的皖江城市带和环鄱阳湖城市群都比较陌生,因此答题支撑点源自于图文材料。题目中的“城市带优势”考查的仍是影响城市(群)形成和发展的区位因素:自然地理区位和社会经济地理区位,但与城市相比,“城市带”不仅有城市属性,而且具有更强的区域属性,还需运用区域对比方法解决该题目。这既体现了区域整体性和差异性的原理,也使学生对区域认知的地理核心素养得到提升。

皖江城市带和环鄱阳湖城市群对比分析,两个区域相当,因此对以下要素进行对比:一是地理位置,从图中信息可得:“皖江城市带比环鄱阳湖城市群地理位置优越,它离长三角腹地距离近,也是长江经济带中发达地区进一步扩张延伸与带动发展的纽带”。二是产业基础,从文字材料中可得:“皖江城市带既是长三角产业发展的重要组成部分,又是长三角城镇体系的延伸和补充”。三是交通条件,同样也是从文字材料中获得:“皖江城市带区域内长江水道、快速铁路、高速公路、航空运输综合交通体系比较完善”。四是环境容量,在解题过程中该点较难获得,但也可以从图中获得:“皖江城市带比环鄱阳湖城市群分布的城市数量要多,可以得知目前皖江城市带的环境容量比较大”。因此,在进行同尺度区域对比时,利用全部要素或部分要素进行优势比较分析是一条便捷之路。

二、相同区域内不同空间尺度对比

区域既可以分为大尺度,又有中小尺度,当处在同一个空间中时,大尺度上的地理事象往往是小尺度上地理事象产生的背景,大尺度区域包含小尺度的区域。当研究对象是局地小区域时,在没有资料支撑的前提下,不能以大区域的规律来说明小区域的特征,比如2019年高考全国卷Ⅲ第36(2)(3)题:

阅读图文材料,完成下列要求。

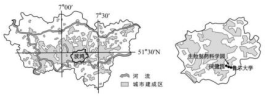

德国鲁尔区曾是以煤炭、钢铁产业为主的传统工业区,经过综合整治,经济由衰落走向繁荣,环境污染严重的局面得到根本改善。目前,该区有500多万人口,50多座城市,老龄人口比重高居德国之首。该区医疗保健业发达,拥有100多家医院、近万名医生及数以千计的保健站、药店等。波鸿市人口近40万,是重要的生物制药基地,多所大学的医学研究处于世界领先水平。2009年鲁尔区医疗保健中心落户波鸿市,并新建保健园。图5示意鲁尔区的城市建成区和波鸿市的位置,图6示意鲁尔大学、生物制药科学园和保健园在波鸿市的位置。

(2)分析鲁尔区医疗保健业发达的原因。(6分)

(3)说明在波鸿市建设鲁尔区医疗保健中心的优势条件。(6分)

该题以鲁尔区服务业发展为背景,解题的支撑点同样源自图片与文字材料。设问一直贯穿“医疗保健”一词,但设问的角度由大尺度的鲁尔区变为被鲁尔区包含的尺度相对较小的波鸿市,分别考察大尺度与小尺度下医疗保健业发展条件。如果学生的区域尺度意识不强,区域背景信息分析错误,无法对比出二者的不同,则非常容易将两题的答案混淆。

在对同一空间具有包含关系的不同尺度的区域做比较时,首先要明确不同尺度区域特别显著的要素特征,然后将其综合起来,如鲁尔区的特征从图文信息中获取,便是“曾是传统工业区、污染严重;人口稠密,老年人比重高;生物制药医疗发达”;波鸿市的特征从图文信息中获取,可总结为“布局有医药科学园、大学、保健院且三者距离较近”,再进一步提炼出与设问中“医疗保健”有着强相关的因素,如鲁尔区是“环境污染、老年人多、制药发达等”因素,波鸿市则是“科研力量雄厚、医药研制水平高、位置适中”,便可避免混淆第一问与第二问之间答案的错误情况。

由对例题的分析归纳可以看出:大尺度的鲁尔区会包含小尺度的波鸿市的信息和要素如“制药发达”,而小尺度的鲁尔区并不一定包含大尺度的鲁尔区的信息和要素,可以总结出面对同一空间内部有包含关系的不同尺度区域做比较时要注意的一般原则:“你中有我,我中无你”。

三、相同地理现象的不同空间尺度对比

还有一类尺度问题情况要复杂得多,在一个地理空间内有较大尺度与较小尺度的两种地理事物,但二者不存在包含关系,当两种不同尺度的地理事物在同一地区相遇时,其复杂程度远超前两种情况,对学生的尺度分析能力提出更高要求,如2018年高考全国卷Ⅲ第37题(1)(2)。

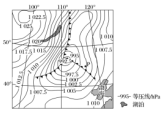

阅读图文资料,完成下列要求。如图为春季T时刻亚洲部分地区的海平面气压分布图。

(1)指出控制图示区域的两个气压系统及位置关系。

(2)T时刻该区域的锋面数量发生了变化。推测T时刻前该区域锋面的数量,并分别说明锋面形成的原因。

该题以亚洲东部T时刻海平面气压,解题的支撑点仅来源于一张等压线分布图,图中有两个气压系统,两个锋面系统,分别对“气压系统”及“锋面系统”两个知识点进行设问。第一问可以看做是解题前的区域铺垫,引出较大尺度的高压系统与较小尺度的锋面气旋系统;但第二问除基本的区域尺度分析方法外,还需要具备动态分析和判断不同尺度要素在该区域的进行状态或过程的能力。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版)解读[S].北京:高等教育出版社,2018.