婴幼儿营养性缺铁性贫血在临床上的发病率比较高,由于婴幼儿机体各项机能尚未发育完全,而多数家长缺乏对儿童营养保健相关知识的掌握度,致使在日常生活中儿童未能得到科学合理的喂养,进而会增加婴幼儿营养性缺铁性贫血的发生几率[1]。为进一步提升临床治疗效果,本篇文章详细分析了儿童保健门诊治疗婴幼儿营养性缺铁性贫血的临床效果,具体内容见下文。

1资料与方法

1.1一般资料

将我院2018年10月-2020年10月期间儿童保健门诊收治的婴幼儿营养性缺铁性贫血患儿68例,将其分成观察组34例和对照组34例,对照组患儿男女比例为18例/16例,患儿年龄均值为(2.5±0.5)岁;观察组患儿中有男性19例和女性15例,年龄均值为(3.0±0.6)岁,组间资料对比差异性较小(P>0.05)。

1.2方法

所有患儿到达保健门诊后,均采取血常规检查,确定婴幼儿贫血严重程度;对照组患儿给予常规营养指导,告知家长母乳喂养和配方奶粉配置相关注意事项,并告知家长在新生儿出生后4—6月要逐渐添加营养辅食。并给予患儿口服多维铁口服液,服用剂量为每日4-6㎎/㎏,分两次服用;观察组在此基础上添加健康教育医疗服务,①建立医疗服务小组:小组成员均需要通过培训后上岗,提升小组成员的综合能力以及岗位责任意识。②认知教育:耐心讲解婴幼儿营养性缺铁性贫血的主要发生因素、治疗方法、母乳以及配方奶粉的合理喂养方法、饮食调控方法以及相关注意事项;同时开设微信平台,定期在微信平台上发布儿童保健相关知识、正确的喂养方式及护理方法等,从而提高家长的保健意识和日常喂养管理能力。③饮食教育:首先要告知家长合理饮食喂养的重要性,并根据儿童的自身营养状况、年龄以及贫血严重程度制定出合理的营养饮食方案,针对母乳喂养儿童要告知母亲做好自身饮食掌控,确保机体营养均衡,能够给予儿童提供健康营养的母乳;针对配方奶粉儿童,要指导家长选择安全合理的配方奶粉,并告知配方奶粉喂养过程中的相关注意事项。④行为教育:定期进行电话回访以及家庭随访,及时掌握儿童以及家属存在的影响儿童治疗的危险因素,纠正家属存在的错误认知以及错误喂养方式,并指导家属定期带患儿进行检查,及时掌握患儿的贫血调理情况,根据检查结果合理调整指导方案。两组均连续干预1个月后观察其临床效果。

1.3观察指标

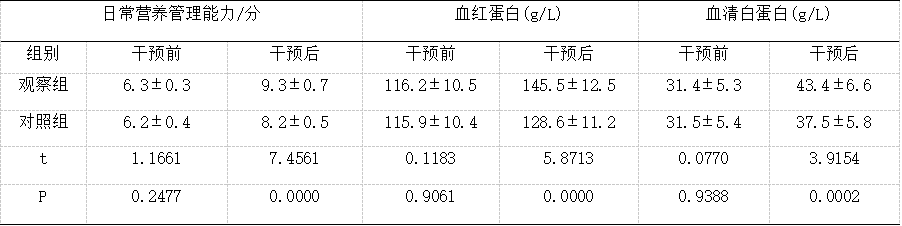

将干预前后两组患儿家长对婴幼儿日常营养管理能力采用调查问卷的方式进行调查对比,单项指标10分为满分,指标越好分数越高。同时记录两组患儿血清白蛋白、血红蛋白贫血指标改善情况。

1.4统计学方法

本文使用的统计软件为SPSS20.0,(x̄±s)和t检验为本次计量资料描述方法,两组数据指标对比存在显著差异时P<0.05。

2结果

2.1对比两组干预效果

干预前两组患儿家属对婴幼儿日常护理管理能力评分以及贫血各项指标对比差异较小(P>0.05);干预后观察组以上指标均得到显著改善,两组数据差异显著(P<0.05),见下表1。

表1组间各项评分指标对比详情(n=34,x̄±s)

3讨论

营养性缺铁性贫血是婴幼儿阶段一种高发疾病,该病主要是指婴幼儿机体铁元素摄入不足而造成的血红蛋白过低;其诱发因素主要包括先天储铁不足、铁摄入量不足、生长发育因素、铁的吸收障碍、铁的丢失过多等,若婴幼儿贫血症状得不到及时改善,不仅会影响成长发育,严重者甚至会造成免疫低下以及智力发育异常[2]。所以针对婴幼儿营养性缺铁性贫血应加强临床干预力度,通过多方干预及时帮助婴幼儿改善贫血症状,才能确保儿童的健康及成长发育不受影响。为此,本文中儿童保健门诊对其患儿采取了健康教育医疗服务干预,并取得了较好的干预效果。该干预措施主要是通过组建儿童保健门诊医疗服务小组,并通过岗位培训提升小组成员的工作能力及岗位责任意识;在干预过程中,通过加强对家长的(认知、饮食、行为)教育及补充多维铁等干预措施,最终能够有效增强家长的保健意识、对儿童营养保健的管理能力以及日常正确喂养方式,最终在医疗小组以及家长的全面配合下,使婴幼儿贫血症状能够得到尽早改善和治愈[3]。

综上所述,通过儿童保健门诊开展健康教育医疗服务,能够有效提升婴幼儿营养性缺铁性贫血患儿家长的认知度以及照顾能力,使儿童的贫血症状能在最短时间内得到改善。

参考文献

[1] 禄克幸.儿童保健门诊婴幼儿营养性缺铁性贫血临床探讨[J].母婴世界,2019,000(004):274.

[2] 黄科,钟竹.儿童保健门诊婴幼儿营养性缺铁性贫血临床分析[J].养生保健指南,2018,000(051):60.

[3]李兴.儿童保健门诊婴幼儿营养性缺铁性贫血临床分析[J].饮食保健,2018,5(049):269.