一、永州传统村落的基本情况

1、永州市传统村落的历史。永州始建于汉武帝元朔五年(公元前124年),周边县区历史悠久。全市九县两区现存195个建村时间在1910年之前,并至今仍保存完整的建于1910年之前的古民居和建造时间在1911-1949年的近现代重要史迹及代表性民居的传统村落,其中85个村落被住建部认定为“中国传统村落”。传统村落中有70处市级以上文物保护单位,其中有零陵周家大院、杉木桥胡家大院,祁阳李家大院,双牌岁圆楼,道县濂溪故里,江永上甘棠村、兰溪瑶寨,江华宝镜何家大院,宁远云龙坊与王氏虚堂、久安背翰林祠、东安头翰林祠、神下李氏宗祠,新田龙家大院,蓝山虎溪黄氏宗祠等15处全国重点文物保护单位,有零陵的蒋家大院、宁远的黄家大屋、道县的何绍基故里、冷水滩的下八井村、新田的谈文溪村、双牌的访尧村,江永的桐口村等28处省级文物保护单位,另有27处市级文物保护单位。这些传统村落在选址、设计、建造、装饰等方面独树一帜,既有地方特色,兼具大家风范,是永州极具代表性的文化遗产,已形成资源禀赋奇特、文化品味高雅的传统村落保护展示体系。

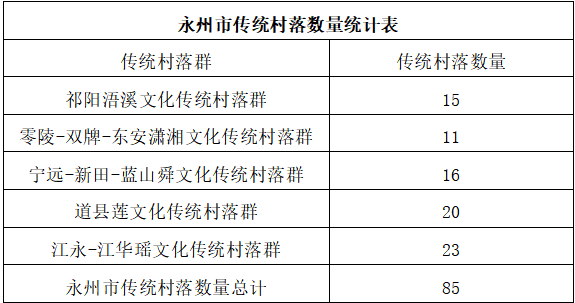

2、永州市传统村落的分布。从整体空间分布特征来看,如表1所示,永州市传统村落呈现出“总体分布比较均衡,局部呈现相对集中”的分布特点。根据永州地域传统文化特色,将永州的传统村落分为祁阳浯溪文化传统村落群、零陵-双牌-东安潇湘文化传统村落群、宁远-新田-蓝山舜文化传统村落群、道县莲文化传统村落群、江永-江华瑶文化传统村落群等五大传统村落文化群。

表1 永州市传统村落数量统计表

表1 永州市传统村落数量统计表

3、永州市传统村落保护发展现状。目前,永州市共市级以上各级文物保护单位319处,传统村落所在地有70处,是总数的四分之一有余,是占比最大的。近年来,永州市先后颁布了《永州市历史文化名城、名镇、名村保护条例》;制订公布了《永州市文物保护管理办法》、《永州市历史文化名城保护管理办法》、《永州市历史建筑保护管理办法》、《永州市名人故居保护管理办法》。这些地方法规规章对传统村落及其历史文化遗存的保护都产生了积极作用。永州充分利用古村落自身历史文化积淀和自然山水风光,形成了不少亮点。如道县濂溪故里借“理学鼻祖周敦颐”的金名片,创建濂溪博物馆,打造风景名胜区,大力宣扬周敦颐理学文化和廉文化,吸引众多游客参观瞻仰。江永上甘棠村创办了全省第一个村级博物馆,创建3A级旅游景区,乡村旅游发展势头强劲;江永兰溪瑶寨整合传统民居文化与洗泥节、瑶家拳术、四个鸡蛋勾郎等非物质文化遗产,大力发展乡村旅游,调动了当地原居民文化传承积极性;零陵周家大院、祁阳李家大院、新田龙家大院等传统村落的乡村旅游也各具特色。

二、永州传统村落保护与发展面临的困境

伴随着城市化和乡村振兴的加快推进,在保护开发古村落方面,永州市与其他地区面临着共同的现实困境,主要表现在以下几个方面。

1、村落受到破坏。居住理念的变迁,是经济社会发展的必然,但在缺乏相应规划引领与约束机制的情况下,必然会对古村落的格局与发展产生不利的影响。一方面,随着生活水平提高,一些古民居的居住环境确已不适应现代居住要求,加上房屋新建用地审批紧张等原因,村民为改善居住条件,随意翻建或修缮古屋古院的现象时有发生。在许多古村落的古祠堂、古民居间,夹杂着为数不少的现代化建筑物,在相当程度上减弱和破坏了古村落的古朴风貌和历史氛围;另一方面,随着经济状况的改善或工作求学的需要,许多古村落的村民开始向村外搬迁,许多年轻一代举家搬到了城里或镇上,“空心村”渐多,许多古民居入住率不高,有的也多是上了年岁的老人。以砖木结构为主的古建筑,本身采光和通风性能较差,长期空置加之遭受雨水、白蚁等侵蚀,自然损毁和老化现象十分严重,火灾、倒塌等安全隐患不容忽视。双牌县访尧村、道县小坪村、双牌县塘基上村等一批古村虽然被评为中国传统村落,但是居民一旦经济宽裕,就会拆除历史悠久的特色民居,重盖现代风格新楼,传统村落特色逐渐消失。

2、保护工作无序化。从理论上说,对保护开发古村落的重要性大家似乎都很清楚。但从实际看,大部分人对古村落文化遗产的历史、艺术价值和不可再生性还知之甚少,除了为数不多的古建筑被列为各级文物保护单位,得到一定保护外,大多是“散落乡间无人识”,处于自生自灭的状态。许多基层干部认为,经济发展是硬任务,古村保护是软任务,古村保护工作投入多、收效慢,在政府财政有限的情况下只能有所取舍。同时,许多干部和村民在观念上片面的把“破旧”视为“立新”,把城市形态当作现代形态。因此在对古建筑进行修缮时随意性很强,甚至对于一些破坏古建筑的行为放任不管。

3、政策体系不够完善。目前,虽已有全国性的《文物保护法》和《非物质文化遗产保护法》,但作为物质文化遗产与非物质文化遗产共存的古村落则还缺少专门的保护法。古村落保护不同于文物保护,因为古村是一个依然活着的社区,《文物保护法》难以适用古村落保护和开发的实际。此外,在政策层面还存在一个产权问题。由于种种原因,永州市众多古民居历经数代传承,产权复杂,许多古民居的所有权既有农户、又有村集体,既有外来经营商、又有企事业单位,容易造成“谁都不管”的不利局面。

4、保护资金缺乏。永州市特色民居数量多、规模大,但分布不集中、老旧程度高,维修资金需求巨大。近年来,国家对传统村落的保护越来越重视,专项经费逐年增多,但是按照现行文物保护专项资金使用政策,专项资金不能补贴私人产权的文物。对于各级政府而言,在现行财政体制中基本未设立传统村落修缮专项经费,即使有,相比古村落保护的资金需求,也是杯水车薪。在这种政策制约下,不少有重要价值且亟待修缮的古民居建筑,由于房主缺乏经济能力,又难以获得政府资金补助,而无法得到及时保护。

三、新时代永州市传统村落保护和发展的路径探析

1、加强保护发展宣传力度。一方面,通过中国传统村落数字博物馆数字化平台,全方位展示永州市传统村落的优势资源,集中展现村落丰富的文化遗产,讲述村落的历史故事,扩大村落影响、推动村落保护发展;另一方面,加强传统村落保护发展宣传力度,拓宽宣传途径,网络、广告、新媒体并行使用,让更多地民众参与到传统村落保护利用的交流和互动中,增强社会关注度和参与度。

2、加强古村落的非物质文化遗产保护。对传统村落的保护不能仅仅停留在现有的物质文化遗产上,应该深入挖掘每个村落的历史,包括历史事件、历史人物、民间传说、民间节日等非物质文化遗产,根据每个村落所根植的文化传统,确立每个村落的风格和形象基调,为村落的保护和发展定位。对永州市非物质文化遗产涉及到的传统村落区域、场所、建筑、线路进行保护,不得随意破坏、占用。

3、开发文化旅游项目。实施乡村振兴战略,离不开开发文化旅游项目。而古村落以其独特的建筑或文化资源,成为不可复制的文化旅游项目,活化传统村落遗迹,让文旅项目和产品成为农民增收的新渠道。文化体验旅游产品可以界定为:以文化资源为基础,以游客的独特体验为目标,设计策划出供游客体验的旅游产品。永州市开发传统村落文化体验旅游产品,要以该地文化旅游资源为基础,围绕其潇湘文化、浯溪文化、舜文化、瑶文化、廉文化五大传统村落文化群,组合打包旅游产品,形成以村落观光、文化体验、遗迹追踪为体验的度假旅游产品。

4、激活传统村落保护的内生动力。村落文化是传统村落的精气神,也是村落民众情感和灵魂的归属地。利用传统村落的庙宇、祠堂、牌坊、戏台等公共文化空间,恢复传统村落的公共文化生活,复苏传统村落的岁时节令、人生礼仪、草根信仰、手工技艺、音乐舞蹈等历史传统和文化记忆,不断优化传统村落的文化生态,重建村落民众对传统村落的认同感和归属感,让村落民众在此找到生活的快乐、文化的自信和精神的归属,从根本上形成传统村落保护的持久内生动力。

参考文献:

[1]张静怡,吕萌,李妍欣,等.乡村振兴下传统村落保护与发展策略研究——以山西省乡宁县丁石古村为例[J].农村科学实验,2023(2)17-19.

[2]赵宝珠.乡村振兴背景下桂林传统村落保护与发展研究[J].美与时代·城市,2020(9)101-102.

[3]肖日高.传统村落保护与发展中的问题研究[J].城镇建设2020(10)23.

[4]杨福泉.论传统村落保护发展的问题与路径——以云南丽江的几个传统村落为例[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2019(5)85-93.

作者简介:张淑华(1983—),女,中共永州市委党校,讲师。研究方向:政府公共管理、乡村振兴。