子宫内膜炎是临床上较为常见的一种妇科病症,该病症多是由于衣原体、大肠埃希菌、支原体、淋球菌感染所致[1]。一般情况下,女性罹患子宫内膜炎的几率较低,但在宫内手术后或分娩后,则会导致子宫出现一定程度的损伤,继而增加子宫内膜感染发生几率。此外,女性雌激素水平发生较大变化或经期性行为也是引发该病症的主要原因。目前临床上针对该病症的治疗多以抗生素干预为主,但该药物单一应用效果有限,故此次研究主要分析联合应用抗生素与醋酸甲羟基孕酮在子宫内膜炎治疗中的临床效果,报告如下。

1.资料与方法

1.1一般资料

研究选取本院在2020年1-12月间收治的74例子宫内膜炎患者为研究对象;将其以随机数表法均分为2组,对照组年龄26-49(35.22±4.67)岁;观察组年龄24-47(35.37±4.85)岁。对比两组患者基本信息数据未见明确差异(P>0.05),可比。此次研究不违背医学伦理委员核准标准,参与者知情。

1.2方法

观察组——抗生素+醋酸甲羟基孕酮(国药准字H33020715;产自浙江仙琚制药;规格2mg)联合治疗:于患者月经期前半期,实施二联抗生素静滴,持续5d;月经后半期予以醋酸甲羟基孕酮周期性口服,每日1次,每次10mg,持续用药21 d,1疗程30d,持续用药三疗程。

对照组予以单一抗生素治疗,于月经期间予以单纯甲硝唑(国药准字H51023272;产自成都正康药业;规格250ml:500mg)静滴,同时联合应用二代头孢菌素类药物,静滴5d。分别随访两组患者6个月,观察治疗效果。

1.3观察指标

对比治疗效果、炎症因子水平。

疗效结合患者病症恢复情况评估:①显效:腹痛消失,恢复正常月经周期,且超声下显示炎症消失;②有效:症状有缓解,月经不规律有改善,且超声下显示炎症有好转;③无效:症状无变化或有加重。总有效率=显效率+有效率。

炎症因子需采集患者空腹静脉血,离心后检测其白介素-4及白介素-10(IL-4、IL-10)水平。

1.4统计学方法

研究数据应用SPSS 25.0软件统计分析。涉及计量与计数内容分别应用(x̄±s)、%表示,并以t、χ2检验;组间以P<0.05表示统计学意义存在。

2.结果

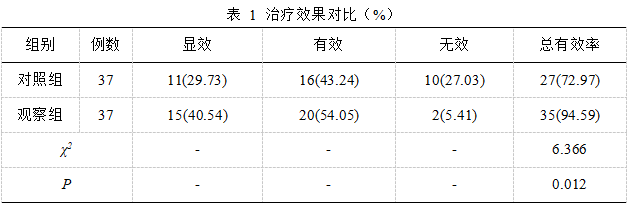

2.1治疗效果

比较治疗效果,观察组显著高于对照组(P<0.05)。见表1:

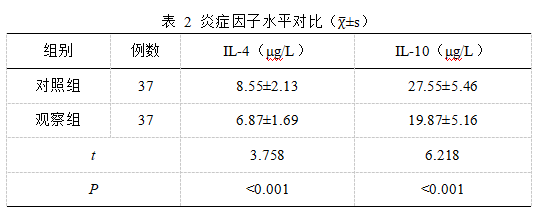

2.2炎症因子水平

比较炎症因子水平,观察组均低于对照组(P<0.05)。见表2:

3.讨论

子宫内膜炎为妇科常见病症;由于女性自身生理解剖特点存在一定的特殊性,这就导致其生殖系统更容易受到淋球菌、链球菌、葡萄球菌、大肠埃希菌,以及部分厌氧菌感染,从而导致其发生子宫内膜炎的风险被大大增加。在子宫内膜炎病发后,患者一般会表现为小腹坠痛、痛经、月经量增加、阴道不规则流血等[2]。病发后若未能得到及时治疗,往往会进一步增加子宫肌炎及盆腔炎等并发症发生几率,严重影响患者机体健康及正常生活。

现阶段临床上针对子宫内膜炎的治疗主要为两种形式,其一为口服西药抗生素治疗,其具有起效快的有点,能够快速改善患者病症,但其也存在治标不治本的弊端[3];同时,在西药治疗中细菌也易出现耐药性,进而影响治疗效果,导致病情易反复,增加治愈难度。另一种即为中药口服治疗,其优势在于不良反应少,能够规避耐药性的产生,但中药治疗疗程长,起效慢,患者依从性不佳。对此,在子宫内膜炎治疗中,就可以考虑通过联合应用中西药干预的方式以达到标本兼治的效果。结合此次研究结果能够看到,在采取抗生素联合醋酸甲羟基孕酮片治疗后,观察组子宫内膜炎患者治疗效果对比常规抗生素干预的对照组提升显著,且该组患者用药后的炎症因子水平降低效果对比对照组也更为明显(P<0.05)。基于中医理论,多认为子宫内膜炎是因热毒壅盛以及寒湿凝滞、湿热阻滞等因素导致,而对于女性来说,黄体酮则是卵巢、胎盘以及肾上腺分泌的一种类固醇激素;当患者处于机体内雌激素充足的状态下,则会导致其子宫内膜从增殖期转变到分泌期。故在联合用药中,通过予以甲羟孕酮干预则能够有效结合孕激素受体,进而发挥拮抗雌激素的效果,促使子宫增生不足、分泌不足,并最终实现清宫目的,提升治疗效果。

综上,在子宫内膜炎治疗中,联合予以醋酸甲羟基孕酮片+抗生素干预效果显著,能够有效促进患者病症的改善,并减轻其机体炎症水平,值得推广。

参考文献:

[1]武鸿. 醋酸甲羟孕酮联合克林霉素磷酸酯治疗子宫内膜炎的疗效探究[J]. 当代医药论丛, 2020, 018(001):133-134.

[2]刘浏. 甲孕酮联合二联抗生素治疗子宫内膜炎的临床疗效观察[J]. 基层医学论坛, 2019, 23(05):71-72.

[3]郑遂玲. 醋酸甲羟孕酮联合头孢曲松钠及甲硝唑对子宫内膜炎患者炎症反应的影响[J]. 中国合理用药探索, 2019, 016(002):53-55.