急性心肌梗死是一种常见心血管疾病,患者以胸痛、心悸、呼吸困难、头晕为主要临床表现,随着疾病的进一步发展,可导致心律失常,严重损害患者身体健康[1]。为了提高急性心肌梗死并发心律失常患者临床治疗,需配合护理干预进行辅助治疗,循证护理是一种新型护理模式,其相较于常规护理更为规范、科学,可以为患者提供全方位的服务,加快患者的康复进程[2]。在本研究中对我院84例急性梗死后心律失常患者分别采取不同护理干预,来深入探析循证护理对患者影响。

1资料与方法

1.1一般资料

研究时间:2020年1月~2021年6月,我院在其期间接收84例急性心肌梗死后心律失常患者,分为两组,各42例。其中甲组,男23例,女19例,年龄46~78(61.39±5.28)岁。乙组,男25例,女17例,年龄45~76(61.08±5.32)岁。对比两组基本资料(P>0.05)。

1.2方法

甲组采取常规护理干预,密切关注患者血压、心率等生命体征波动,强调患者日常生活注意事项,指导患者科学饮食等。

乙组开展循证护理干预,具体落实方法如下:

(1)建立循证小组:对小组成员开展专业培训,提高组员对循证护理了解度,明确循证护理开展流程,强化护理人员专业能力和职业素质,提高整体护理水平。了解急性心肌梗死后心律失常病情特点、护理难点,同患者积极沟通,了解患者病史、性格特点、学历水平、疾病认知等,评估患者身心状态,结合过往病历资料和患者需求提出循证问题,在知网、万方等平台进行文献检索,对护理予以完善。

(2)循证护理实施:①在患者发病后的1至2天应加强对患者的病情观察,协助患者完善相关检查,记录患者生命体征数据,在患者出现昏厥、心悸等症状时可以第一时间同主治医生联系,采取对症治疗。②为患者和家属开展健康宣教,耐心解答患者提出疑问,提升患者对急性心肌梗死后心律失常相关知识了解度,消除疾病误区。③在沟通过程中了解患者情绪变化,在患者出现焦虑、抑郁等负面情绪时予以及时疏导,减轻患者忧虑。④规范患者生活习惯,在卧床期间将由护理人员协助进行四肢活动,来促进血液循环,预防血栓形成,在患者病情平稳后鼓励患者进行早期康复训练,逐渐增大运动量。

1.3观察指标

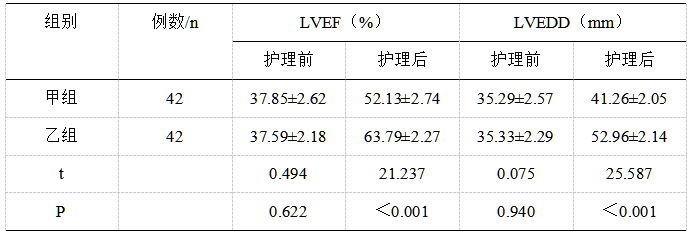

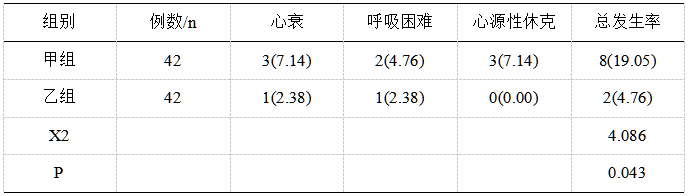

于护理前后分别测定患者LVEF、LVEDD水平;调查两组心衰、呼吸困难、心源性休克等不良反应发生情况。

1.4统计学处理

SPSS24.0统计软件,用(x̄±s)描述计量资料,以t检验,计数资料采用率(%)表示,以卡方检验,P<0.05,代表数据对比有差异性。

2结果

2.1 心功能指标

护理前,两组LVEF、LVEDD组间比较(P>0.05);护理后,乙组LVEF、LVEDD水平明显高于甲组(P<0.05),如表1。

表1 心功能指标比较(x̄±s)

2.2不良反应发生情况

2.2不良反应发生情况

乙组不良反应发生率明显低于甲组(P<0.05),如表2。

表2 不良反应发生情况比较[n(%)]

3 讨论

3 讨论

急性心肌梗死起病急、发展迅速,通常合并心律失常发生,若在短时间内未进行及时有效治疗,可导致心力衰竭、心包炎等多种并发症的发生,危及患者的生命安全。以往对于急性心肌梗死后心律失常患者多采用常规护理干预,但其护理效果无法达到患者预期,相关研究表明,对急性心肌梗死并发心律失常患者采取循证护理干预,可以减少患者住院时间,改善患者各项生理指标,提高临床护理效果[3]。循证护理是在循证医学背景产生一种护理方案,其以病情特点、患者护理需求为出发点提出循证问题,并以具有科研价值的文献为依据制定针对性护理方案,避免了护理盲目性、被动性,护理人员将落实“以患者为中心原则”,从心理、饮食、运动、生活方式等为患者提供科学建议,规范患者的行为习惯,来调节患者身心状态[4]。本次研究限制乙组心功能改善效果、不良反应发生率均优于甲组(P<0.05),说明循证护理更有利于患者早日康复。

综上所述,对急性心肌梗死后心律失常患者采取循证护理,可以改善患者心功能,降低不良反应发生率,推荐应用。

参考文献

[1]李波,金芳,王兰君.研究循证护理干预对于急性心肌梗死并发心律失常患者的作用与效果[J].中国医药指南,2021,19(34):146-147+150.

[2]常莎.循证护理模式对老年急性心肌梗死并发心律失常护理效果及生活质量的影响[J].中国医药指南,2021,19(26):50-52.

[3]吴聪媛,胡来.循证护理在急性心肌梗死并发心律失常护理中的应用及对缩短患者住院时间的作用研究[J].心血管病防治知识,2021,11(22):50-52.

[4]李蕴红,王立恒.循证护理对急性心肌梗死并心律失常患者及预后效果的影响[J].黑龙江医药科学,2021,44(03):88-89.