一、设计思路

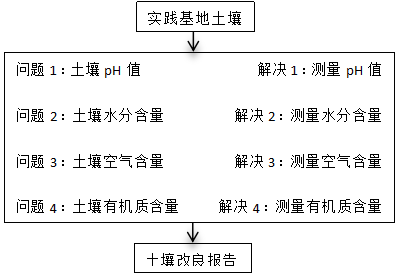

“土壤的形成”为教材新增内容,讲述了土壤的性质及成土因素。本活动在理论学习的基础上运用化学和物理方法测定实践基地的土壤理化性质,需要运用的方法如下:①用pH试纸和pH计测量土壤pH值;②运用烘干法测量含水量;③测量土壤饱和含水量反推总孔隙度后,减去土壤含水量计算土壤空气含量;④运用灼烧法测量土壤的有机质含量。在测完上述理化性质后,要求学生指出基地土壤存在的问题并设计针对具体问题的具体改良措施。本活动的核心要义是通过实验培养学生发现地理问题解决地理问题的能力,培养学生的地理实践力,符合现代国际地理教育发展方向[1]。

二、教学分析

地理新课改明确提出了培养学生地理实践力的要求,地理实践力是当下高中地理教学的重要目标,是学生应当具备的必备品格和关键能力。课标关于地理实践力的描述如下:人们在地理户外考察、社会调查、模拟实验等地理实践活动中所具备的意志品质和行动能力。本节的课标要求为:1.9 通过野外观察或运用土壤标本说明土壤的主要形成因素[2]。可见,课标明确要求在本节内容教学过程中要培养学生的地理实践力。

土壤是生活中常见的地理要素,高中学生对土壤的了解较为浅显,对土壤的学习主要以了解成土因素、土壤剖面为主,缺乏实践,对土壤性质的认识往往停留在感性层面,导致学生充分很难认识到土壤在人类生产生活中发挥的巨大作用,

因此在高二选择地理的学生中开展测量土壤性质的教学活动就很有必要。高二学生也具备开展上述教学活动的条件:①学生已经学完了有关土壤的理论知识有理论基础;②学生已掌握足够的物化知识,能够理解操作过程中涉及的物化原理;③学生对地理很感兴趣,具有深入探究地理规律的动力和实践能力。

综上所述,课标对人才培养的要求、知识本身的特点、学生的学习需要决定了可以开展本教学活动。本教学活动是一次跨学科的教学活动,注重学生实践能力的培养,学习目标主要从地理实践力的维度(观察调查/使用工具/实践想法的创新程度)和水平(1/2/3/4)出发进行设计。要求学生:①能使用环刀从实践基地耕作层采集一定数量的土壤标本(使用工具——水平1);②能采用教师提供的方法按照操作步骤测量出实践基地土壤的pH值、水分、空气和有机质含量(使用工具——水平2/3);③能就实践基地土壤存在的问题提出改良方案,并能把本案例做法迁移运用到其他地区土壤的改良研究中(使用工具——水平4/实践想法的创新程度——水平3/4);④通过上述活动认识到土壤的重要性,树立保护土壤就是保护粮食安全的理念(人地协调观)。

本次活动的教学重点是让学生掌握实践基地的土壤pH值、水分、空气和有机质含量等数据[3],难点是如何撰写实践基地土壤改良方案。

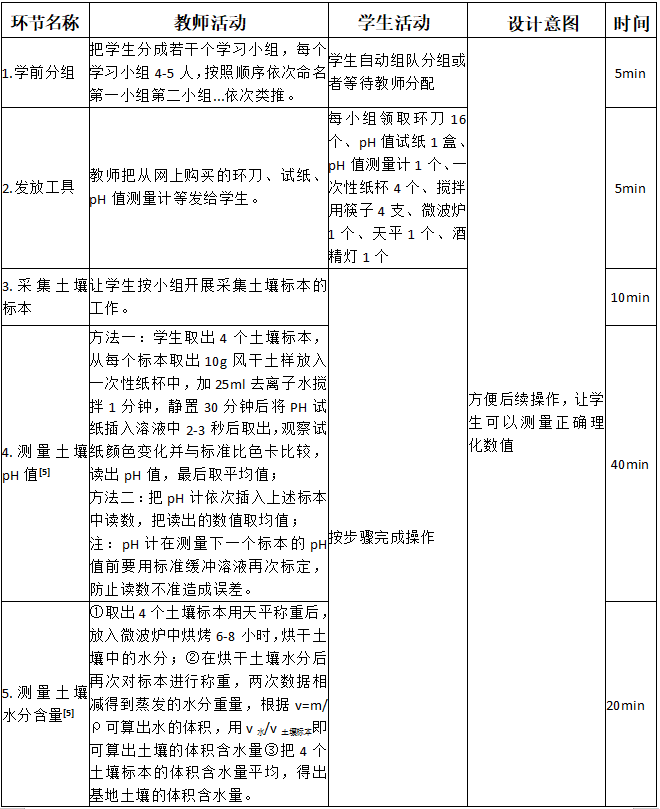

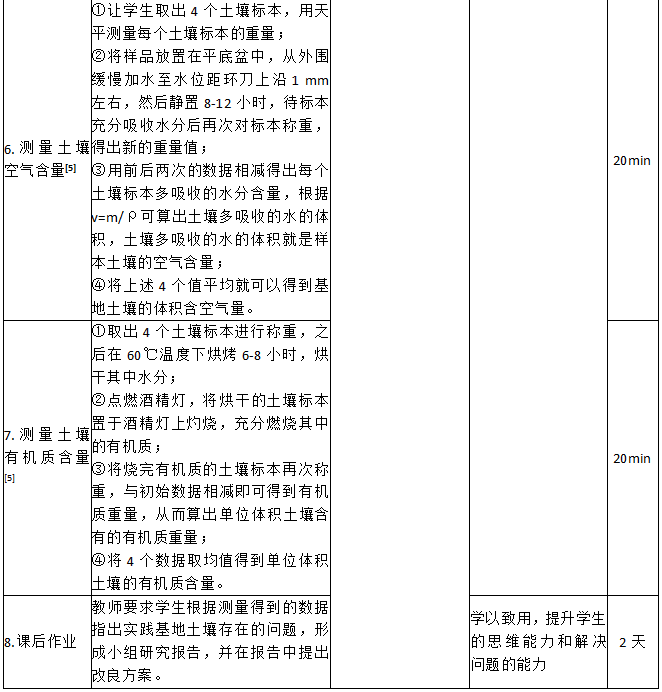

三、教学过程

铜仁地区为中亚热带季风性湿润气候[4],湿热的气候对土壤发育产生了重要影响。

四、学生学习评价

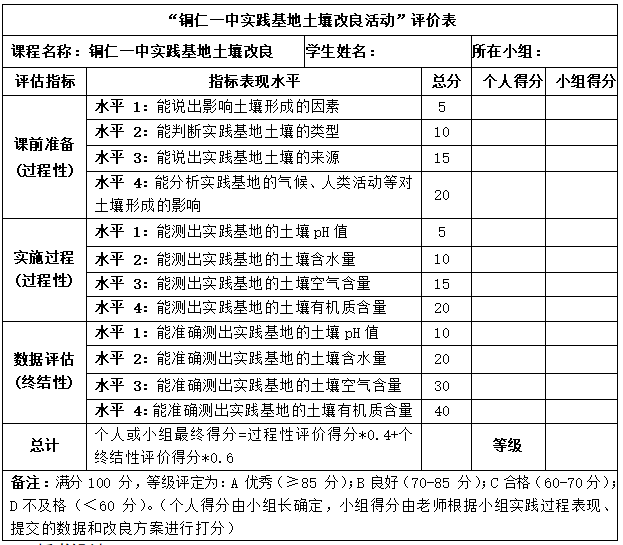

采取过程性(表现)评价与终结性评价相结合的方式对学生和小组进行评价,其中过程性评价占比40%,终结性评价占比60%,两项得分相加即为该学生或小组最终得分。

五、板书设计

【参考文献】

[1]张建珍,段玉山,龚倩.2016地理教育国际宪章[J].地理教学,2017(19):4-6.

[2]中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准:2017 年版 2020 年修订[S].北京:人民教育出版社,2020:05.

[3]李天杰等.土壤地理学[M].北京:高等教育出版社,2004.

[4]朱伯伦,储昭庆.铜仁地区气候诊断及对策[J].贵州气象,1995(03):44-46.

[5]陈富伟,李伟.土壤酸碱度、含水量和有机质测量方法对比[J].云南化工,2020,47(08):4-6.