手足口病是一种常见病、流行病,特别是儿童时期,该病的发病率非常高。主要是因为该阶段的儿童正处于发育阶段,免疫系统尚未完善,抵抗力相对比较低,加上缺乏卫生方面的自我意识,因此,更加容易患手足口病[1]。患有该病了,如果不及时进行处理,很容易引发多种并发症,给儿童的生活造成影响,严重的还会危急儿童生命安全。因此,对于手口足病,应做到早发现、早诊断、早治疗,并采取相关预防措施,以防止疾病的发展。鉴于此,本文就该疾病的流行病学特征进行分析,选取78例患者为研究对象,并提出一些有效的预防策略进行探讨。现将情况作如下报道。

1.资料与方法

1.1一般资料

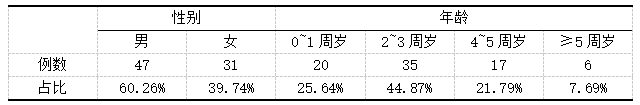

本文就78例手足口病患者的临床资料进行回顾性分析,选取时间为2019年7月至2021年7月,有47例为男,31例女患儿,年龄区间为0~11周岁,平均(5.73±1.16)岁。纳入标准:①均符合手足口病的诊断标准;②家属均知情同意,并签署同意书;③临床资料齐全。排除标准:①严重脏器疾病;②先天性疾病;③精神异常。

1.2方法

回顾性分析78例手足口病患儿的临床资料,统计其性别、年龄、发病时间、病原体检查结果、临床表现等,并对手足口病患儿的流行病学特征进行分析,同时提出相关预防对策。

1.3统计学分析

应用SPSS20.0统计学软件进行数据处理,计数资料以例(%)表示,并行卡方检验,计量资料以(x̄±s)表示,并行t检验,如果P<0.05,则表示差异有统计学意义。

2.结果

2.1本组患儿基本情况分析

见表1,78例患儿中,男患儿占60.26%,女患儿占39.74%,男患儿比例高于女患儿,但组间比较差异无显著性;2~3周岁患病率占44.87%,相对较其他年龄阶段患儿患病率更高,差异有统计学意义。

表1本组患者基本情况比较(例)

2.2病原体检查结果分析

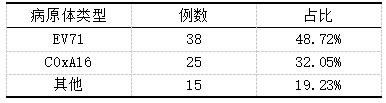

2.2病原体检查结果分析

见表2,本组患儿病原体检查结果显示,EV71所占比例最高,其次为C0xA16和其他,分别占48.72%、32.05%和19.23%。

表2本组患儿病原体检查结果分析

3.讨论

3.讨论

手口足病是一种由肠道病毒引起的发疹性传染病,一年四季具均可发生,特别是夏季是该疾病的高发季节,以5周岁以内的幼儿最为常见,临床表现为手、足、口等部位出现小疱疹,常伴有发热、疼痛、咳嗽等症状[2]。该疾病传播途径有很多种,可以通过呼吸道、消化道、直接接触进行传播,在患病症状较轻情况下,不需要特殊干预,一周左右方可治愈,但是对于病情较为严重的患儿,如果治疗不及时,很容易诱发严重并发症,如脑膜炎、心肌炎等。给患儿的身心健康造成严重威胁[3]。

目前,临床上未出现治疗手口足病的特效药物,因此,有效预防是减少手口足病发生和控制疾病流行的关键。第一,个人预防方面。手足口病是一种传染性强、传播速度快、传播途径多样的疾病,在幼儿阶段,要加强幼儿健康教育,让其养成良好的卫生习惯,做到饭前洗手,不喝生水,不吃生、冷、不洁食物;疾病流行期间,尽量少到人口聚集、空气不流畅的公共场所,以避免与手口足病患者接触;注意居家环境卫生,室内要经常通风透气,勤洗晒贴身衣物、被褥。定期对幼儿餐具、卫生用具、玩具等进行清洗消毒,以减少传染机会;平时要注意观察幼儿身体状况,如有发热、出疹的情况,要及时带到正规医疗机构就诊。第二,托幼机构预防方面。2~5岁是手口足病高发年龄段,而该年龄段的活动场所多在托幼机构里面,这就要求托幼机构应建立并执行检诊制度,每天幼儿入园要进行口腔、体温、手部等进行观察,做到早发现、早隔离;在日常过程中,每天要对幼儿的玩具、个人用品、坐便器等进行消毒,教室要保持通风,干净卫生;幼师在平时教学中,要多向幼儿宣传,可以采用游戏、动画、场景演示等方式指导幼儿勤洗手、正确洗手,告知幼儿手足口病的危害、传播途径等,使幼儿掌握更多个人卫生知识。第三,医疗机构预防方面。手足口病流行期间,医疗机构要专设接诊疑似手口足病患儿,并引导患儿专门诊室就诊,加强候诊、就诊室的消毒次数;医务人员每诊疗一位患儿后要及时进行双手的清洗、消毒,对于诊疗过程中使用的非一次性仪器、物品,要及时进行擦拭消毒;病房不宜收治其他非肠道病毒感染患儿,对于重症患儿,应采取单独隔离治疗;患儿所使用的病床、桌椅等设备和物品必须要进行严格消毒后才可使用。同时,医疗机构要大力宣传幼儿疫苗接种工作。

在本次研究中,男性患儿手足口病的发生率明显高于女性患儿,另外,5周岁以内患儿患病率比较高,特别是2~3周岁的患儿,其更加容易患病;在病原体检查方面,以EV71、C0xA16型病毒感染最为常见,其中EV71型病毒感染是引起手足口病患儿的并发症最多,且较为严重,在临床上应引起高度重视。

总而言之,在没有特效药物治疗手足口病的情况下,有效的预防对疾病的控制起到关键的作用,应从多方面积极开展预防工作,以将幼儿手足口病的发病率降至最低。