经外周静脉穿刺中心静脉置管(PICC)常用于肿瘤化疗患者,PICC导管维护有助于静脉穿刺次数的减少,使患者更为舒适,避免长期输药使血管受到刺激和损伤。PICC置管操作便捷,临床穿刺成功率高,但日常维护对护士而言至关重要。PICC置管操作便捷,穿刺容易成功,但日常维护对护士同等重要[1]。若护理不当,很容易出现多种并发症,严重影响患者的身体健康。集束化护理即集合诸多循证基础临床护理,可以有效对治疗困难的患者施护,与常规护理比较,患者行PICC期间行集束化护理,临床取得效果优良,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

我院2020年1月-2021年12月收治行PICC导管维护的肿瘤患者80例作为研究对象,随机数字表法分组,对照组:40例,男21例,女19例,年龄25~75岁,平均(55.45±3.23)岁;观察组:40例,男22例,女18例,年龄25~76岁,平均(55.46±3.21)岁;两组资料均衡(P>0.05),可对比。

1.2 方法

对照组:常规护理。护士依据PICC置管的流程与规范开展操作,护士对自己的衣帽、手部以及穿刺部位皮肤做好消毒,备好PICC置管物品,对穿刺长度做好测量,置管中定期消毒并更换敷料,责任护士为其做好PICC置管对应知识健康教育、个人护理指导,及时预防不良反应的发生,对PICC置管情况做好评估。

观察组:集束化护理。具体措施为:

(1)培训相关知识与技能

创建集束化护理小组,制定具体的护理方案,针对集束化护理内容对护士做好培训,通过理论与实践考核后可上岗。

(2)严格规划置管规范流程

利用超声完成评估,科学选择置管血管,置管血管直径比导管直径大2倍。科学对送管速度进行控制,以1 cm/s为宜,遇到阻力可对其血管进行按摩,取氯化钠注射液0.9%扩容,将阻力减少后送管,避免多次抽送。

(3)落实无菌操作

操作前,护士应严格秉承手卫生习惯,各项用品均确保其处于无菌状态,碘伏、棉球使用时再开启,不使用则做好封闭保存。

(4)制定落实完善的导管维护标准

每周对导管贴膜更换1次,更换时从上向下揭掉贴膜,常规对穿刺位置的皮肤做好消毒,范围高于10 cm×10 cm,消毒后使用C或U型加以固定,确保贴膜的密闭性,贴膜上标注维护者日期。每日常规对导管连接位置做好消毒,每周更换正压接头1次。每日定期观察导管是否畅通,冲管、封管采用脉冲式正压完成,禁止暴力冲管。维护导管时应严密对其进行观察和记录,分析导管是否移位。导管脱出时,禁止人为移入体内。不定时观察穿刺点,检查是否出现渗液、红肿的过敏表现出现,及时对症处理。

(5)健康教育

指导患者置管时侧躯干,手臂以免出现较大的动作幅度,睡觉时注意避免压迫置管侧肢体,睡觉时换上宽松易换的衣服,指导其每日至少握拳活动2次,嘱咐其贴膜松动或穿刺部位有瘙痒之感时,及时告知护士处理。

(6)心理疏导

护士应对患者的病情严密观察,咨询其感受,保持亲切的态度,言语温和,鼓励其积极加入治疗。

1.3 观察指标

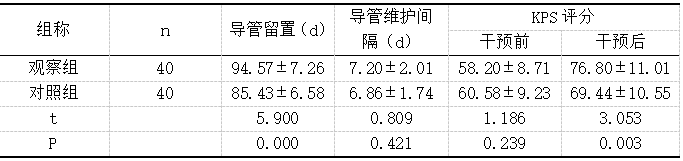

观察比较两组PICC置管留置时间和导管维护间隔时间、卡氏功能状态(KPS)评分。KPS评分评估患者的健康情况,从其自理程度与日常活动来评估,总分100分,每个等级10分,分值高低与健康程度是正比。

1.4 统计学分析

用SPSS20.0分析数据,计量资料(x̄±s)、计数资料行t检验、检验对比。P<0.05为差异显著。

2 结果

两组比较,观察组导管留置时间较长,干预后观察组KPS评分较高(P<0.05)。两组导管维护间隔时间与干预前的KPS评分无显著差异(P>0.05)。见表1。

表1:PICC置管留置时间和导管维护间隔时间、KPS评分(x̄±s,分)

3 讨论

3 讨论

集束化护理是新型护理模式,遵循循证护理理念,执行的护理更为规范,可优化护理结局,对护患关系进行改善[2]。集束化护理在PICC带管患者维护中应用备占优势,可预防并发症的发生。该护理具有一定的针对性,护理中的每项措施均是经临床证实的可对其结局加以改善[3]。实际执行时,其所持续的集束化护理中的各项,无法间断或选择性应用其中某项,否则会违反该护理的精髓。近年来,我国部分学者也探索性在临床实践中渗透“集束化”理念,后逐渐向护理领域发展。本研究中,观察组患者的导管留置时间得以延长,KPS评分得到提高,与对照组的常规护理差异较大(P<0.05)。

综上所述,肿瘤患者PICC导管维护中应用集束化护理,可使导管留置时间延长,提高KPS评分,效果良好。

参考文献:

[1]邵莉莉.集束化护理在肿瘤患者PICC维护中的应用[J].齐鲁护理杂志,2018,24(7):2.

[2]郑丽萍.集束化护理在肿瘤患者PICC术后导管维护和并发症预防中的干预效果[J].现代实用医学,2018,30(8):1103-1104.

[3]谢绍菊,蒋烈洪.集束化护理在晚期肺癌患者PICC导管维护中的应用效果及对患者NRS评分的影响[J].基层医学论坛,2018,22(3):2.