急性心肌梗死高发于中老年人群,受到该疾病影响,患者将会出现压榨性胸痛、心律失常等情况,并且具有较为明显的恐惧、濒死感。由于疾病进展速度较快,一旦没有采取有效干预手段,将会直接导致患者死亡。因此,要求临床应切实加强急性心肌梗死患者抢救工作,采取有效护理干预,提高抢救成功率。急诊护理路径的应用,能够确保急性心肌梗死患者抢救效率,可确保各项抢救工作有条不紊开展。本文于本院2020年6月~2021年6月收治的65例急性心肌梗死患者中,对急诊护理路径进行观察。

1.资料与方法

1.1一般资料

随机分组,观察组(n=32)性别:男/女=25/7例,年龄(63.25±4.17)岁。对照组(n=33)性别:男/女=25/8例,年龄(63.29±4.15)岁。两组具有可比性(P>0.05)。

1.2方法

对照组:常规护理。在入院后,对患者进行吸氧处理,按照医嘱,为患者提供针对性急救护理操作。

观察组:急诊护理路径。在进入急诊科后,在10min后,采取心电监护操作,调整患者体位,监测患者血压、心率等指标,观察脉搏、血氧饱和度变化情况,要求患者绝对卧床。按照临床操作要求,获取血液标本,完成实验室检查。在20min内,如果患者临床症状无明显改善,应按照医嘱,为患者静脉滴注硝酸甘油,改善患者胸痛症状。在30min内,做好早期溶栓治疗,在溶栓前,应做好与家属之间的沟通,获取家属的支持。在治疗过程中,详细记录患者各项数据以及疾病进展,做好护理记录。在抢救成功后,观察患者病情以及生命指标,做好并发症控制,在患者病情稳定后,将患者送入到心内科,完成后续治疗。

1.3观察范围

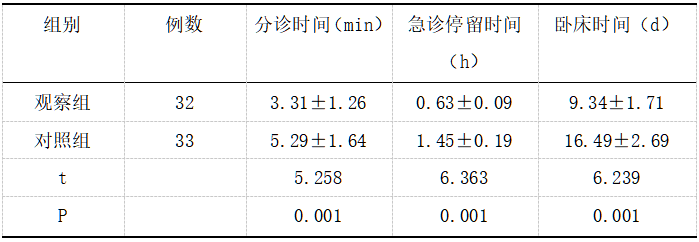

观察患者分诊、急诊停留时间、卧床时间。

1.4统计学方法

采用SPSS 21.0软件处理数据,计数资料X²检验,计量资料t检验。

2.结果

2.1临床指标

观察组分诊时间、急诊停留时间、卧床时间低于对照组,差异显著,P<0.05。

表 1 对比临床指标(x̄±s)

2.2并发症、满意度

2.2并发症、满意度

在观察组中,存在心衰患者,共1例,占比3.13%,护理满意度为96.88%(31/32),在对照组中,存在心衰患者,共2例,并出现了3例休克患者,占比15.15%,护理满意度为75.76%(25/33)。

3.结论

近年来,急性心肌梗死抢救问题受到临床的高度重视。相关研究[1]显示,基于急性心肌梗死患者,血管阻塞30min,患者将会呈现心肌坏死情况,6~8h患者心肌可呈现完全坏死,在这一过程中,最短时间打通堵塞血管,对于提高急性心肌梗死患者抢救效果而言具有重要意义。因此,临床提出将急诊护理路径应用到抢救工作中,通过合理安排整个抢救工作,能够有效缩短急救时间,确保患者抢救效果。

急诊护理路径在护理方面具有较强的综合性,常用于急性心肌梗死患者中,能够为患者赢取更多抢救时间,确保患者生命安全。有学者[2]认为,急诊护理路径能够规范护理工作,通过整合各项护理流程,有利于提高护理工作的完整性,确保护理人员服务水平。同时,急诊护理路径的应用还能够改善护理工作的被动性,通过加强与家属之间的沟通,主动为家属讲解治疗方案,告知其治疗的重要性,能够获取到家属的配合以及支持,构建更加友好的关系,提高家属对临床抢救工作的重视度。虽然临床护理路径对整个护理工作制定了明确的程序,但是因为患者病情变化较快,在实际护理工作中,护理人员能够建立在临床护理路径的指导下,以患者具体病情出发,调整护理工作,进而确保患者能够在最佳治疗时间得到治疗,有利于改善患者预后。在本文研究中,经过急诊护理路径,在抢救过程中为患者提供护理干预,患者分诊以及分诊停留时间缩短更加显著,患者卧床时间明显减少,各项数值与对照组相比较,差异显著,P<0.05。这说明急诊护理路径的应用,能够对整个抢救程序进行规范,有利于为护理人员护理工作的开展提供依据,确保护理人员能够精准完成各项抢救护理工作,有效缩短患者抢救时间,提高抢救成功率。同时,观察组并发症为3.13%,护理满意度为96.88%明显优于对照组,差异显著,P<0.05。急诊护理路径能够加强患者并发症控制,进一步降低患者并发症风险,使患者能够安全接受抢救,有利于提升满意度,改善患者的预后。

综上所述,针对急性心肌梗死患者,通过在抢救过程中采取急诊护理路径,能够有效缩短患者分诊以及卧床时间,可降低患者的并发症风险,改善满意度。

参考文献:

[1]张旭楚.急诊护理路径在急性心肌梗死抢救过程中的应用效果及护理干预效果观察[J].中西医结合心血管病电子杂志,2020,8(22):102.

[2]刘敏.急诊护理路径在急性心肌梗死抢救过程中的应用效果及护理干预效果观察[J].实用临床护理学电子杂志,2020,4(31):81+86.