中国是一个具有悠久历史文化、积淀着丰富文化遗产的国家,这使得我国非常重视本国的传统文化。家长要发挥以身作则的榜样作用,及时与老师沟通学习的情况,并注意沟通的方式方法、尽量让学生做力所能及的事情,锻炼高中生的美术能力。通过开展生活和美术学习方面的技能活动,让校园因为学生的进步成为一道亮丽的风景线。传统固然不能丢,但也存在一些问题。本着大家对美术教育共同的话题,借此发表一些自己的看法:

一、高中美术作品应该体现艺术特色

艺术还是应该平易,普遍受人欣赏。

例如,中国的《山水画》,重峦叠嶂,层出不穷,云水苍茫,天地空阔,处处有台榭楼阁,小桥扁舟,竹木花树……这些好风景我们看了,似乎觉得人世间真可爱。说到这,顺便提及同属美学范畴的丑。作为美的对立面,不但常常可以转化为美,而且常常其本身就是一种美。一种错乱、紧张、广阔的美。就如悲与悲剧的价值恰恰在于表现出人对于这种失败的抗争,同时也彰显其崇高与雄伟。传统的美是宇宙的天工造物,它们蕴藏着世间一切崇高博大,以及无限丰富多样的形式和内涵,它们是人类艺术摹仿和创造的永不枯竭的源泉,它使我们的心境豁然开朗,自由自在,天真烂漫。

二、强化素描及线描教学

1以多样的教学形式,丰富线描内容。线描不易受光线、时空影响,线描的特点及表现方法适合青少年及成人。所以,教师可根据学生年龄特点,有针对性的设置线描训练课程,安排学生感兴趣的事与物进行教学。例如,生活中常用的器物,大自然中动植物等等。并根据内容进行相应的教学形式设计,激发学生的表现欲望,如以“美术内容”引导,以“比赛”活动,以“情感”共鸣,以“联想”表现等。

2创设情境,科学教学。通过多种的教学形式,创设了特定的审美情境,使学生受到美的陶冶,开拓学生了的创造性思维,培养了学生的创造美的能力。情境的创设有助于调动学生学习的兴趣,并培养保护,然后进行科学地教学培训。在《描绘作品》过程中,通过教师的激励性评价、手势与眼神的沟通,加上学生和老师的共同活动,增强师生间的情感交流,营造宽松和谐的课堂教学氛围;使用学生个个都非常好地投入到线描教学活动中去,达到理想的教学效果。

3回归自然,在生活中发现美、表现美“艺术源于生活,高于生活”。在线描培训教学中,我非常注重从生活中来,到生活中去。学生描绘的对象,有他们喜欢的洋娃娃、学习工具。我还经常带学生们到街上、乡村中去写生,还带他们到成都桃坪羌寨、洛带古镇、德夯苗寨、凤凰古城进行生活体验、写生。学生们在生活中发现美并用自己的画笔记录下来,加入自己的处理方式,融入自己的思想感情。

4尊重学生个性,提倡独特表现,注重创新。每个学生都是独一无二的,都有自己的个性特点。在《高中美术》教学中,我尊重学生的个体差异,鼓励学生大胆表现自我个性,将自己独特之处表现出来,形成自己独有的风格。同时,教师也非常重视学生的思维培养,特别注重创新精神的培养。蒙克曾说:“我并不照自然描绘,我要从自然中拿取、吸收。”在线描教学中,教师我让他们在观察对象表现对象的基础上,可以根据自己的想法,想象添加一些与画面相结合的事物,让画面更加生动有趣而富有个性,让学生根据自己的想法、特点来表现,并在线描教学中引入素描的一些表现方法,与线描表现形式结合,大胆进行联想、发散性思维培养,鼓励学生创新,引导学生在自己的奇思妙想融入到作品中。

5用心体验,情感共鸣,融入思想。艺术应是纯真的质朴的,美术作品也应该是作者心灵的真实与情感的表露。所以,在鼓励学生多种表现的同时,教师也告诉学生,技法只是作品的表现载体,一幅作品要想引起观者的共鸣,应更多地关注作品中透露出来的作者的心境、感情。一句话,必须用自己的心灵来画画,哪怕是写实的线描作品也是这样。“画如其人”,要将自己的体验、精神、理想、情绪、感觉、意志,溶入到作品的每一笔当中,哪怕你的技法还不熟练、哪怕你用的只是平淡而普通的构图,哪怕你的作品还有这样那样的小问题。

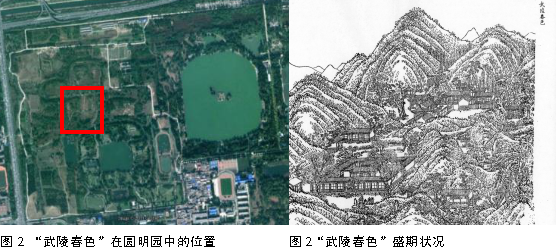

例如,圆明园是全国重点文物保护单位(图1,圆明园遗址图),美术资源丰富。“武陵春色”位于圆明园西北(图2,武陵春色位置、原状),是一处摹自陶渊明《桃花源记》艺术意象的园中之园,景点名称也由此而来。本景点与“杏花春馆”、“万方安和”、“月地云居”和“映水兰香”等景点相邻,园林主体部分南北长约220米,东南宽约105米,占地约2.5万平方米,建筑面积约2000平方米。“武陵春色”建自康熙朝后叶,初总名桃花坞,康熙五十八年(1719年),胤禛“园景十二咏”即有桃花坞、壶中天诗目。从雍正四年(1736年)起,乾隆帝弘历赐居于桃花坞。次年挂讫“桃花洞”等雍正御笔匾额。本景南部旧称桃柳村,乾隆三年五月御书“全壁堂”匾文,糊在旧匾壁子上挂在桃柳村。乾隆九年(1744年)本景总其名曰“武陵春色”并绘制成图。之后景点内有过新建、修缮等工程,个别建筑有所变动,但整体的园林格局基本不变,直至被毁。“武陵春色”美术元素值得高中生思考、临摹、创新。

图1 圆明园遗址图

参考文献:

参考文献:

[1]“启导·探究·发现”教学法的探索与实践[J]. 谢雅礼,谢晓瑜.福建基础教育研究. 2020(08).

[2]民俗美术资源在高中美术教学中的运用[J]. 裴文吉.美术教育研究. 2020(10).