随着我国各领域对直升机装备的需求量不断增大,直升机制造企业的研制与生产任务呈现井喷式增长,由过去全行业年产量不到20架,发展到如今年产量200架以上。为满足上述需求,我国直升机产业也已经初步构建了完整的研发、试验、生产和服务体系,形成了从1吨级到13吨级较为完整的产品谱系。

直升机升力系统作为直升机的核心部件,用于改变传动方向、传递发动机功率、产生升力,主要包括主减速器、自动倾斜器、主桨毂、及主旋翼,其中主桨毂和自动倾斜器安装在主减速器上,主旋翼安装在主桨毂上。其关键部件包含自动倾斜器、主桨榖和主减速器,通常直升机自动倾斜器与主减速器通过球铰与主减速器主轴精加工配合面套合的方式连接,而主桨毂与主减速器主轴通过精密齿型花键进行连接,装配精度要求较高。

1. 升力系统关键部件装配现状

目前国内升力系统关键部件装配主要有两种装配方式,一种是将主减速器、主桨毂及自动倾斜器在地面工序进行组立,形成大部件后进行整体机上安装;另一种是分别进行主减速器、主桨毂及自动倾斜器三个成部品的机上安装,无论何种方式,均是通过吊车设备,进行人工手动安装,其安装弊端如下:

l 手工装配方式严重影响直升机的装配质量

升力系统关键部件均为大质量块产品,现有吊车加简易吊带的安装方式,在目视套合装配时无法精确判断待装配件与主减速器主轴的位置关系,容易发生碰撞,造成零件损伤。

吊装过程自动倾斜器和主桨毂靠重力作用沿主减速器主轴运动完成装配,而主减速器主轴角度为人工目视调整,从而造成待装配件套合过程的路径与重力方向存在一定角度,当此角度数值较大时,装配过程不可避免的存在摩擦甚至卡阻现象,造成零件的划痕甚至划伤。

l 手工装配方式装配周期长

主桨毂和自动倾斜器与主减速器装配过程中,主桨毂和自动倾斜器的位姿全部通过工人的观察来判读,无测量手段保证,只能通过反复试装的方式完成装配,整个装配过程严重依赖工人经验,调整次数多,特别在主桨毂与主减速器宽齿对正上调整更加复杂,经常反复调整,装配效率极低,周期长。

l 手工装配方式无法应对未来高质高效装配需求

目前我国生产的直升机品类包括小型、中型乃至载重13吨的大型直升机,随着未来对于载重更大的重型直升机研发,作为升力系统关键部件的主桨毂、自动倾斜器尺寸乃至重量将大大增加,现有手工吊装方式的弊端将愈加明显,无法保证升力系统关键部件的高精度、高质量的装配需求。

综上所述,为了解决直升机升力系统关键部件装配生产周期长、装配质量差以及大型直升机高质高效装配等问题,亟需开展升力系统关键部件自动化检测及精密装配技术研究,突破相关关键技术,以此提高装配效率和装配质量,提升我国直升机装配的技术水平与能力。

2. 升力系统关键部件自动化装配分析

国内直升机经过六十余年的发展,直升机设计、制造、试飞、试验等硬件水平已达到中上水平,具备一定的生产、研发技术基础,在数字化、机械化方面有较大提升。但自动化装配技术缺乏研究,自动化装配在整机装配中占比较低,与国外先进飞机制造商的差距较大,已经严重制约了我国现代直升机快速研制、批量生产及产品质量稳定性。

机器视觉具有测量精度高,稳定性强,易于实现信息集成特点,在面向飞机部件装配的生产过程中,机器视觉从应用领域上分为定位检测功能、尺寸检测、型面检测和功能匹配等几个方面,以实现高精度的测量、检测、定位和识别的功能。在一些危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合,常用机器视觉来提高测量的柔性和自动化程度。

自动化装配仿真技术是基于产品实测数据,利用三维可视化仿真软件,实现装配路径的自动化设计和装配过程的仿真,对复杂的现场装配环境以三维模型进行替代,预先评估装配过程产生的干涉,对装配工艺进行指导和优化。某型机在直升机机身与尾梁对接过程中,通过对机身与尾梁特征点测量,进行产品三维建模,并在虚拟环境中进行对接装配仿真,优化了产品对接过程。

多自由度精密调姿集成控制技术技术是基于产品数字量尺寸的协调体系,利用高精度调姿机构,实现装配过程的自动化和数字化,达到节约资源、提高效率、保证质量稳定性的目的。多自由精密调姿控制设备主要有两种:基于数控定位器的调姿技术和并联机构调姿技术。目前基于数控定位器的调姿技术在直升机部件对接、全机水品测量过程中均已开展应用,具备成熟的技术基础;并联机构还处于初级应用阶段,正在开展试验验证。

针对直升机升力系统关键部件装配生产周期长易损伤等问题,开展自动化检测及精密装配技术研究,通过机器视觉技术进行产品的外形检测、建模及定位,通过自动化装配仿真技术规划产品装配路径,通过多自由度精密调姿集成控制技术技术实现产品装配过程,实现直升机升力系统的高效率、高精度、高可靠性装配。

3. 升力系统关键部件自动化装配方案设计

3.1装配组立规划

目前国内直升机正在推行总装生产线的模式开展各系统的安装及试验,要求生产线中各安装站位的工时分配均衡,故障处理及时,以保证各站位生产节拍均衡,实现直升机在生产线中的稳定流转。升力系统部件装配除主要的自动倾斜器与主减速器装配、主桨毂与主减速器装配外,还包括液压泵、交流电机、主桨舵机及永磁电机等附件装配,装配内容多,手工装配量大。若采用分别进行主减速器、主桨毂、自动倾斜器及相关附件机上安装的方式,首先,直升机生产线中的升力系统装配将造成站位工作内容过于饱和,不利于生产线运行;其次,在直升机平台不开敞部位多次进行主减速器、主桨毂及自动倾斜器等大部件吊装,存在安全隐患;此外,在直升机平台上进行升力系统关键部件装配,不利于开展自动化装配设计。

在直升机总装生产线外规划升力系统关键部件地面组立工位,利用自动化装配设备及先进测量手段,进行主减速器、主桨毂及自动倾斜器三个大尺寸产品的测量、建模、运动规划及调姿装配,并将相关附件手工装配组立形成升力系统大部件,再进行机上的整体吊装,以提高直升机生产线上的安装效率。

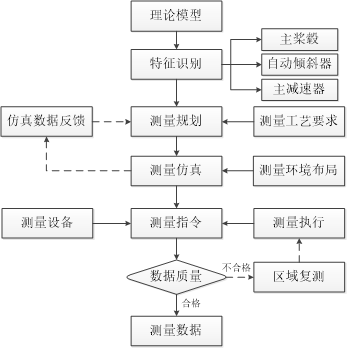

3.2 自动化装配测量方案

依据自动倾斜器、主桨毂与主减速器自动化装配测量需求,开展基于机器视觉的关键特征区自动化检测研究,按照直升机装配现场分辨率、镜头焦距、光源搭配等实际应用需求和相关指标要求,进行视觉系统硬件选型,搭建面向直升机升力系统装配的视觉测试环境,进行测试规划。

以主减速器主轴作为装配过程中的定位基准和装配基准,首先基于理论装配模型,对于影响装配质量的关键特征进行快速识别提取,获得装配特征区主轴外型面、花键端面轮廓线及球铰内孔型面。其次,获得的规划数据在成熟的三维仿真软件下进行运动仿真,以理论模型作为输入条件,对测量过程进行仿真,保证所规划的特征位置能够全部覆盖。最后,设置在线数据质量评估方法,对不合格的数据区域进行复测。测量方案如下:

图1 自动化装配测量方案

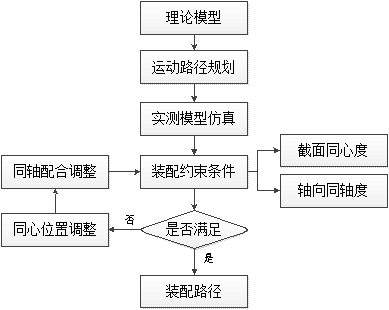

3.3 自动化装配路径仿真方案

在三维环境下将直升机理论模型、自动化设备和装配工装进行导入,通过对装配工艺流程进行梳理,使用装配规划数据信息来模拟实际装配过程,通过干涉检查来获得装配过程中产生的碰撞磨损位置、发生碰撞时关键部件产品的装配姿态以及最终装配间隙,通过对比装配工艺要求,获得装配姿态及装配路径优化参数。

基于对实测装配关键特征区进行分析处理,获得实测产品三维模型,依据装配路径进行虚拟装配,对于主减速器主轴与主桨毂及自动倾斜器的配合面干涉碰撞的区域进行自动识别,反算求解修改自动化设备的合理的装配姿态,调整装配路径,保证零件装配过程的开敞性和可达性。最后汇总仿真结果,得到适用于实测模型装配基准及关键特

的最佳装配路径。

图2 自动化装配路径规划方案

3.4 自动化调姿装配方案

针对主桨毂与自动倾斜器结构特征,结合并联机构的运动学与动力学特性,开展自动化装配设备平台搭建及产品夹持技术研究。设计并联机构的功能模块及驱动方式,保证自动化设备的调姿精度;设计夹持区域与夹持力,合理选择夹具材料,实现主桨毂与自动倾斜器的稳定夹持。

开展调姿过程感知及控制技术研究,由力、力矩、位置信息的融合及几何约束关系,获取接触表面之间的位置关系,通过控制装配接触力来主动跟踪接触表面。在装配过程中,由实测的接触装配力来纠正运动误差,得到所需的控制策略,将测量、力位控制和位姿修正集成到装配过程中,最终实现各模块的协同集成控制,实现关键部件的精确调姿。

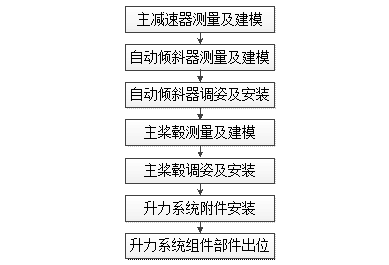

3.5 自动化装配工艺流程

按照升力系统关键部件自动化装配方案,搭建产品装配工位,设计产品装配顺序及方法,规划自动化装配工艺流程如下:

图3 自动化装配工艺流程

4. 结论

开展升力系统关键部件自动化装配技术的研究,一方面,能够解决我国直升机总装过程中制约生产的瓶颈问题,提高主桨毂和自动倾斜器装配水平和质量稳定性,提升直升机总装生产线的工作效率;另一方面,研制的自动化装配设备及系统,其相关技术、装备、信息化等研究建设经验,对于其它核心部件装配研究建设,有重要的支撑和借鉴作用,有助于带动直升机行业核心部件整体自动化装配水平。

参考文献:

[1]刘秀平,景军锋,张凯兵。工业机器视觉技术及应用,西安电子科技大学出版社,2019.

[2]陈继文,王琛,于复生。机械自动化装配技术,化学工业出版社,2019.