高热惊厥会使得患儿出现一系列的不良症状,不仅影响着患儿的健康,严重者会损伤患儿的大脑神经功能[1]。基于此,对这类患儿治疗时配合恰当的护理干预尤为重要。本文以60例高热惊厥患儿为对象,探究通过不同方法进行护理的效果,现总结报道如下。

1.资料与方法

1.1一般资料

选取在我院接受治疗的60例高热惊厥患儿为依据,入选时间2021年7月- 2022 年3月。纳入标准:所有患儿家属知情本研究,并签订知情同意书;所有患儿均符合“高热惊厥”相关诊断标准。排除标准:排除资料不全者;排除合并传热病者。随机将其划分为研究组(30例)与对照组(30例),研究组中有16例男性,14例女性,患儿年龄(2-6)岁,平均年龄(3.760.62)岁。对照组中男性、女性分别为18例、12例,年龄(1-5)岁,平均年龄(3.810.64)岁。对比可知,两组患儿基础资料不存在统计学差异,具有可比性(P>0.05)。

1.2方法

对照组患儿采用常规护理,包含:护理人员做好患儿的体温测量及记录工作;叮嘱患儿按时、按量用药等;研究组使用综合护理干预,具体内容如下:(1)心理护理:护理人员要耐心、主动与患儿及其家属沟通,因部分患儿年龄较小,难以清楚表达自身症状,若患儿出现哭闹的情况,护理人员要指导患儿家属对患儿进行安抚,使其内心保持平静。如果遇到有一定沟通能力的患儿,护理人员要加强与患儿之间的沟通,及时解决患儿的问题,采用温和的态度鼓励患儿,使患儿积极配合临床治疗及护理工作。(2)口腔护理:注意做好患儿口腔分泌物清除工作,告知其多饮水。在患儿救治出院后,指导患儿家属继续监测其体温,如果发生异常,及时给予恰当的救治。(3)降温处理:如果患儿体温不高,可使用物理降温方法对患儿实施降温,此外,还要注意观察患儿其他体征情况变化情况。待患儿出汗时,及时进行擦干,防止患儿体温改变发生感冒。(4)饮食护理:护理人员注意根据患儿病情、饮食情况制定合理的膳食计划。对于需要母乳喂养的患儿,叮嘱患儿母亲多喝温水,少食用辛辣刺激性食物。对于自主进食的患儿,食用流质或者半流质等食物,确保患儿机体摄入充足的营养。(4)生活护理:叮嘱并监督患儿食用高蛋白质、容易消化的食物,及时补充机体所需营养,从而提升患儿免疫力。告知患儿家属让患儿少食用刺激性食物,多喝热水,保持良好的作息。

1.3临床评价指标

通过医院自行制作的满意度调查问卷表对患儿家属满意情况进行评估,总数为100分,非常满意、一般分值依次为85-100分、60-84分,不满意<59分。护理满意度=(非常满意例数+一般例数)/总例数*100%。记录并对比两组退热、惊厥消失所用时间。

1.4统计学分析

通过SPSS21.0软件对相关数据展开分析,以%表示计数资料,用x2检验,计量资料用(x̄±s)表示,用t检验,P<0.05,表明差异存在统计学意义。

2. 结果

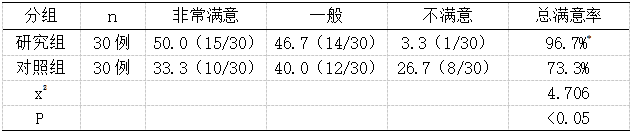

2.1两组对护理工作满意度对比

研究组患儿家属护理满意度达到96.7%,对照组为73.3%,组间数据对比差异明显(P<0.05),见表1。

表1 比较研究组与对照组护理情况(n,%)

注:与对照组相比,*P<0.05.

注:与对照组相比,*P<0.05.

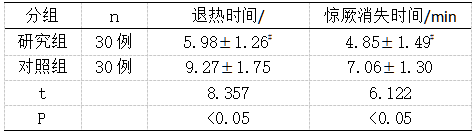

2.2对比两组患儿症状消失情况

两组退热时间存在显著差异,且研究组惊厥消失时间早于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),详见表2。

表2 研究组与对照组症状消失时间(x̄±s)

注:与对照组相比,#P<0.05.

注:与对照组相比,#P<0.05.

3. 讨论

高热惊厥作为儿科比较常见的一种疾病,具有发病急、危害大等特点,如果患儿未接受及时、有效的治疗,严重威胁着患儿的健康[2]。高热惊厥患儿治疗时期配合综合护理干预,不仅可以改善患儿临床症状,也能有效减少患儿并发症发生率,促进患儿早日康复。综合护理干预重视以患儿为中心,注意结合患儿差异化开展针对性的护理干预,能保证在最短的时间对患儿进行恰当的救治,促使患儿获得满意的护理服务[3-4]。本研究结果表明,研究组患儿家属满意度明显比对照组高,且研究组患儿症状消失时间早于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。由此表明,采用综合护理对高热惊厥患儿实施干预,有利于改善患儿的临床症状,提升患儿家属对护理工作的满意度,促进患儿恢复健康。

综上所述,通过综合护理对小儿高热惊厥病例进行干预,有利于提高患儿家属对护理工作的满意度,也能缩短患儿退热及惊厥消失时间,具有在临床上推广应用的价值。

参考文献:

[1]庞丽娜. 观察分析综合护理干预在小儿高热惊厥护理中应用的效果观察[J]. 中国保健营养,2020,30(2):236.

[2]甘美英,刘雪萍,曾翠雯,等. 小儿高热惊厥护理中综合护理干预的效果[J]. 吉林医学,2020,41(6):1495-1496.

[3]徐云. 综合护理干预对小儿高热惊厥家属心理状态及患儿临床效果的影响[J]. 临床医药文献电子杂志,2020,7(20):103-104.

[4]李瑞瑛. 综合护理干预对小儿高热惊厥的临床护理效果[J]. 中国保健营养,2020,30(16):160.