1 引言

QFN其焊盘在器件底部,外观呈正方形或矩形,底面中央有一个大面积裸露焊端用来导热。QFN要求把PCB焊盘和对应的QFN焊盘焊接连接,缩短了连接距离的导电焊盘可以提供良好的电性能,中央大面积的散热焊盘可以将元件体的热量迅速传导到PCB上,具有良好的热性能,QFN器件具有体积小重量轻,自感应系数小的特点。由于这些优点的存在,QFN得到了广泛的应用,但由于QFN结构特殊,很多细小的因素都会影响产品生产质量,所以在准备阶段时就要策划好技术方案。贴装前需要保养设备,确保机器处于正常状态,锡膏要充分回温,搅拌均匀,并在有效期内,印刷刮刀,网板不能有任何变形,印刷参数、贴片压力、速度要精确控制,元件测量方式,喂料器、吸嘴选择及清洁保养有相对特别的要求,回流焊接温度上升速率、预热时间、回流温度及时间、冷却速率的控制都与贴装一般的元件有区别。在质量检测方面,QFN焊点在元件底面,无法目视检查,需要采用X-Ray透视检查。

2 焊接工艺

2.1 丝网印刷工艺

2.1.1 钢网设计

QFN中央散热焊盘是一个面积相对较大的焊盘,为确保焊接过程中锡膏中的水汽能够充分排出,不引起炸锡,不让元件浮起移位,QFN中央焊盘和大面积焊盘网板开口方式设计为网状漏孔阵列开口方式,即“#”字形开口,每个小漏孔的形状可以是圆形或方形,大小无严格要求,保证焊锡膏的覆盖面积在50%-80%之间。

2.1.2 丝网印刷

丝网印刷原理是控制机构带动刮刀与网板成一定角度运动,锡膏随刮刀的运动而滚动,锡膏被挤压到钢网的孔内。当刮刀一个行程运动完成,网板与PCB会分离,锡膏就以网孔图形形状脱落在PCB对应的焊盘上。印刷后的锡膏,可用锡膏测厚仪检查印刷效果,确保印刷锡膏偏移量宽度方向不得超过焊盘1/4,锡膏偏移量长度方向不得超过焊盘1/5,并且不能有塌陷、拉尖、桥接、多锡、少锡现象,锡膏厚度控制在0.12mm-0.15mm之间。

2.2 贴片工艺

2.2.1基板高度

贴片时的的高度以基板高度为基准,由贴片程序自动计算并优化得出的结果,贴片机根据该结果判断并控制吸嘴下降的高度而实现贴片的。因此,如果基板高度值设置错误,将会使贴片散乱、元件在吸取过程和吸嘴下降过程中掉下、吸嘴过分压住贴片面影响着贴片元件压入锡膏的深度等,所以基板的高度要准确。激光测量得基板的高度t=0.2mm。

2.2.2 QFN的图像制作

激光识别是根据检测到元件的长宽确定元件中心,即元件本体的中心,但对于QFN,存在四边引脚中心与本体中心不吻合和边缘有毛刺等因素,用激光识别精度低,贴装不稳定,易发生偏移,为保证贴装的准确性,用图像识别校正顶四周引脚中心的方式贴装。

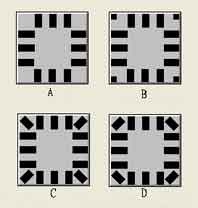

首先设置QFN的基本样式,正确的选择样式是图像识别的基础,项目研究所用的QFN的特点是4角没有引脚。根据QFN引脚的分布选择样式A,如下图所示。

图3 QFN样式图

其次将VCS摄像机可识别的元件的明亮部分的信息作为图像数据输入。VCS摄像机识别QFN引脚(明亮部分),以求出所有引脚的中心。图像数据上输入引脚信息包括焊接端子的长度,宽度,间距和数量等。引脚“间距”需正确输入。“外形尺寸”、“引脚长度”等虽然有一定的盈余,但对于“间距”来说,即使有10μm的误差也可能会发生识别错误。

在图像控制设置中,大分类栏选择反射照明,设置VCS聚焦高度为0,选择为27mm高解像度VCS。

2.3回流焊接工艺

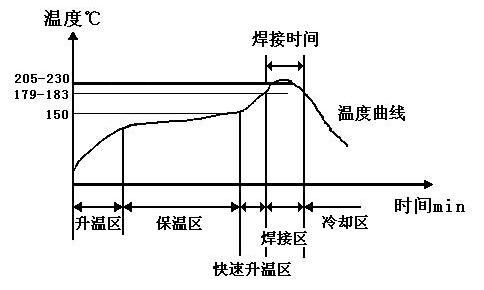

温度曲线是施加在已贴装元器件的PCB上的温度对时间的函数,即温度随时间变化的曲线,温度曲线如下图所示:当贴装有元器件的PCB进入升温区,锡膏中的溶剂、气体挥发,同时锡膏中的助焊剂润湿焊盘、元器件端头和引脚,锡膏软化、塌落、覆盖了焊盘,将焊盘、元件引脚与氧气隔离;PCB进入保温区时,使PCB和元器件得到充分的预热,以防PCB突然进入焊接区升温过快而损坏PCB和元器件;当PCB进入焊接区时,温度迅速上升使焊锡膏达到熔化状态,液态焊锡对PCB的焊盘、元器件端头和引脚润

湿、扩散、漫流或回流混合形成焊锡接点;PCB进入冷却区,使焊点凝固,完成整个回流焊。 图4 有铅回流焊接温度曲线

图4 有铅回流焊接温度曲线

QFN元器件贴装技术研究采用有铅焊接,使用的设备是美国产的HELLER 1809EXL热风回流炉,使用的锡膏型号为:铟泰品牌的Sn62Pb36Ag2锡膏,其熔点为183℃。由于项目中PCB板上元件分布稀疏,吸热量相对较小,但QFN器件有大面积散热接地焊接面,要确保该位置焊接良好,又需要稍高的温度,因此,根据实验结果设计出合理的温度曲线,焊接出焊点,焊点饱满、润湿效果良好。

3 焊接质量检测

对于贴装生产的PCB组件,要求元件贴装正确,焊点圆润饱满,没有虚焊、漏焊、连焊,焊点无空洞等,一般要求100%检验。QFN器件由于焊盘在器件底部,目测无法直接检测,因此采用X光进行检测。

4 结束语

通过对QFN元器件网板设计、丝网印刷、贴装控制、回流焊接开展工艺探索,掌握QFN网板开口设计,印刷工艺参数设置、贴装控制技巧、回流焊接温度曲线设置的工艺技术能力,并得到有效的验证,提高了加工合格率,达到了99.9%,加速了电子组装技术的发展,为推动微组装技术的发展奠定了坚实的基础,为型号产品小型化高可靠性方面起到了保障作用。

参考文献:

[1] 顾霭云、罗道军、王瑞庭编著.表面组装技术通用工艺与无铅工艺实施.北京:电子工业出版社2008.

[2] 吴懿平、鲜飞编著.电子组装技术.武汉:华中科技大学出版社 2006.

[3] 张文典著.实用表面组装技术.北京:电子工业出版社2006.

[4] 贾忠中编制.SMT工艺质量控制. 北京:电子工业出版社2007.