脑卒中是目前世界上第二大致死因素,同时也是第三大致残因素,在我国具有较高发病率,其中65.72%为急性缺血性脑卒中(Acute ischemic stroke,AIS)[1-2]。近年来我国AIS发病率逐年递增,有研究推测发展到2030年我国脑血管疾病发生率相比2010年将提升50%,我国居民罹患AIS的风险系数将进一步升高[3]。目前,临床上公认的AIS溶栓时间窗为发病后4.5 h以内,但有研究发现AIS发生后48 h内病灶处都有可能存在缺血半暗带,虽然其中大部分缺血半暗带的存活时间仅有数小时,仍提示此区域具有较高的救治价值,有助于改善患者神经功能缺损情况。临床上恢复脑卒中患者脑血流再灌注的治疗方法主要包括静脉溶栓、血管内介入治疗等,其中静脉溶栓凭借操作简单、价格低廉等优势成为首选治疗方案。为进一步提高AIS患者溶栓治疗预后效果,本研究针对治疗前血栓CT检查与预后间相关性进行分析,结果如下:

1 资料与方法

1.1 研究对象

回顾性分析2021年10月~2022年9月我院收治的94例AIS患者的临床资料及CT血管造影(CTA)相关指标。纳入标准:(1)符合《中国各类主要脑血管病诊断要点(2019年版)》中脑卒诊断标准;(2)年龄<75岁;(3)符合静脉溶栓治疗指征;(4)发病至就诊时间<72 h;(5)入院后20 min内完成头颅CT血管造影(CTA)检查;(6)临床资料完整。排除标准:(1)入院前半个月内具有颅内出血、颅外伤史;(2)入院前半年内接受过颅内手术治疗;(3)合并重度肝肾功能障碍;(4)血栓所在位置受骨质、血管钙化等影响出现伪影,无法有效测得血栓相关CT数值;(5)出血性脑卒中。研究通过伦理审核。根据改良Rankin量表(mRS)[4]评估AIS患者预后效果并分为预后不良组(mRS≤2分,36例)和预后良好组(mRS>2分,58例)。

1.2 仪器与影像学检查

患者入院后,采用飞利浦256排螺旋CT行CT血管造影(CTA),在仰卧位下先对患者进行CT平扫,然后经肘静脉输注60 mL碘海醇液非离子型对比剂,紧接着输注40 ml的生理盐水,流速控制在4~5 mL/s,将感兴趣区放在C3、4水平,采取手动监测的方式,颈内外动脉及椎动脉显影后启动CTA扫描,将管电压设为80 kV、管电流设为180 mAs、层厚5 mm,扫描范围包括第一颈椎至头颅顶部。由两名具有5年以上脑血管病诊断经验的放射科医生,对影像学图像进行测量:(1)血栓CT指标。CTA下确定血栓位置,在CT平扫影像中测量血栓密度绝对值(aHU)、健侧对称部位血管平均CT值(cHU),计算血栓密度相对值:患侧与健侧差值(dHU)=aHU-cHU、患侧与健侧比值(rHU)=aHU/cHU。(2)Alberta卒中项目早期CT评分(Alberta stroke program early CT score,ASPECTS)。根据CTA图像,评估ASPECTS侧支循环评分,总分为0~5分,>3分为侧支循环良好、≤3分为侧支循环不良[5]。

1.3 统计学分析 数据录入SPSS22.0,计数资料采用[n(%)]表示,行χ2检验;符合正泰分布的计量资料采用(x̄±s)表示、行t检验,不符合正态分布的计量资料采用[M(Q1,Q2)]表示、行Kruskal-Wallis秩和检验,危险因素采用多因素logistic回归分析。P˂0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

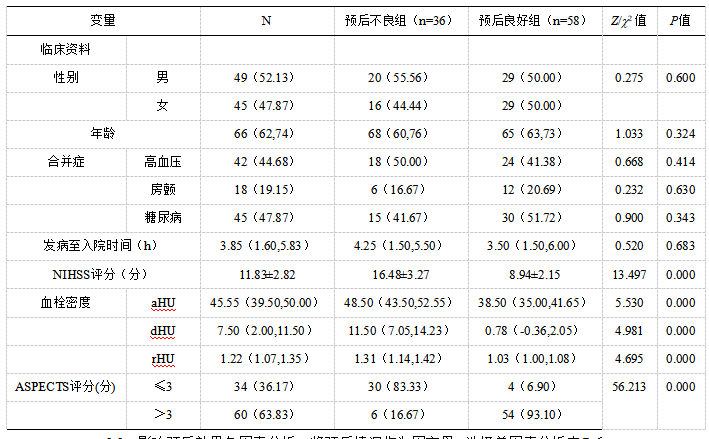

2.1 不同预后效果患者临床资料及CT结果的对比 相比预后良好组,预后不良组患者NIHSS评分及aHU、dHU、rHU水平较高,ASPECTS评分>3分患者比例较低(P˂0.05);。详见表2。

表2影响预后效果的单因素分析[x̄±s,M(Q1,Q2),n(%)]

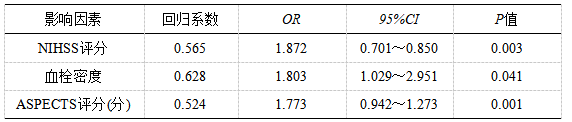

2.2 影响预后效果多因素分析 将预后情况作为因变量,选择单因素分析中P<0.05的因素作为自变量,进行多元Logistic回归分析,结果表明NIHSS评分、血栓密度及ASPECTS评分为不良预后效果的独立影响因素(P˂0.05),详见表3。

2.2 影响预后效果多因素分析 将预后情况作为因变量,选择单因素分析中P<0.05的因素作为自变量,进行多元Logistic回归分析,结果表明NIHSS评分、血栓密度及ASPECTS评分为不良预后效果的独立影响因素(P˂0.05),详见表3。

表3影响预后效果多元Logistic回归分析

3讨论

3讨论

静脉溶栓治疗被临床上公认为是AIS的首选治疗方案,可通过再通闭塞血管挽救缺血半暗带,虽然该疗法受时间窗限制,普遍要求在发病后4.5 h以内完成溶栓治疗,但长期临床观察表明少有患者发病后能在时间窗内入院急救,因此临床上将部分研究重点集中在延长静脉溶栓治疗时间窗的课题上[6-7]。为提高AIS静脉溶栓治疗的预后效果,临床上针对不良预后影响因素展开分析,并指出年龄、糖尿病史、溶栓前NIHSS评分、溶栓期间平均动脉压等为独立影响因素[8-9]。本研究结果表明,相比预后良好组,预后不良组患者NIHSS评分较高,且多元Logistic回归分析证明NIHSS评分为独立危险因素,与上述结果一致。同时本研究中,年龄并不是影响预后独立因素,但与上述研究结果不同,可能与研究间不良预后事件诱因不同所致。

CTA作为评估血管相关病变的重要方法,广泛应用于AIS患者颅内血管闭塞的检测、侧支循环状态及血栓特点评估检测中。有研究表明[10-11],多模态CT检测可较好的预测脑卒中患者溶栓治疗预后效果。但多模态CT检测过程存在一定问题,如对于时间超窗AIS患者在CT平扫基础上行CT多模态检测,可能会导致患者因未及时发现血栓位置延误治疗时间[12-13]。因此,分析采用CTA检查预测AIS溶栓效果具有重要临床意义,可在一定程度上缩短治疗前检测时间。有研究表明[14-15],在CTA定位血栓位置后CT平扫影像中血栓密度指标与血栓组织病理学成分具有相关性。因此可通过血栓CT指标评估溶栓治疗的预后效果,本研究血栓CT指标中,预后不良组患者aHU、dHU、rHU水平高于预后良好组,血栓密度为溶栓不良预后的独立影响因素(P˂0.05),符合上述研究结果,可作为溶栓治疗预后效果的重要预测指标。王英滨等[16-17]在研究中指出,ASPECTS评分与AIS患者溶栓治疗预后效果具有较强的相关性。而本研究也证实,ASPECTS评分为AIS患者溶栓治疗不良预后的独立影响因素,与上述研究结果具有一致性。

综上所述,AIS患者溶栓治疗预后效果受NIHSS评分、血栓CT指标中血栓密度、CTA检查中ASPECTS评分的独立影响。可见,CTA检查中ASPECTS评分可在一定程度上预测AIS患者溶栓治疗的不良预后。充分证实,溶栓治疗前对AIS患者行CTA扫描的必要性。本研究同时存在一定的局限性,首选研究采用回顾性分析虽然较为节省研究时间,但受资料有限的影响,研究对象纳入数量偏低,导致研究结果缺少代表性。同时,研究中AIS患者溶栓治疗后可能会发生多种不良事件,本研究受研究对象数量有限影响,未针对不良事件进行分类对比,导致结果具有局限性。

参考文献

[1] 胡航佳, 周轩, 胡发云, 等. 高龄急性缺血性脑卒中病人行支架机械取栓治疗疗效及预后影响因素分析[J]. 实用老年医学, 2021, 35(5):475-478.

[2] 徐祥辉, 刘春林, 郭志勇, 等. 应用颅内取栓支架治疗高龄急性缺血性脑卒中患者的临床观察[J]. 心脑血管病防治, 2021, 21(6):595-597.

[3] 《中国脑卒中防治报告》编写组. 《中国脑卒中防治报告 2019》概要[J]. 中国脑血管病杂志, 2020, 17(5):272-281.

[4] 李岚, 郭海志, 李跃. 依达拉奉联合Rt-PA静脉溶栓治疗对缺血性脑卒中患者NIHSS、mRS及BI评分的影响[J]. 实用医院临床杂志, 2019, 16(5):160-162.

[5] Menon B K , CD D’Esterre , Qazi E M , et al . Multiphase CT Angiography: A New Tool for the Imaging Triage of Patients with Acute Ischemic Stroke[J]. Radiology, 2015, 275(2):510-20.

[6] Heiss W D , Zaro-Weber O. Extension of therapeutic window in ischemic stroke by selective mismatch imaging.[J]. Int J Stroke, 2019,14(4):351-358.

[7] 李卫来, 李琳, 李岩, 等. CT灌注成像对急性缺血性脑卒中静脉溶栓治疗的安全性和有效性评价[J]. 河北医学, 2018, 24(6):1004-1007.

[8] 张磊, 钱辰肖, 罗国君. 阿替普酶静脉溶栓治疗缺血性脑卒中112例的预后影响因素分析[J]. 安徽医药, 2022, 26(4):815-818.

[9] 徐七, 陈芳芳, 耿德勤. 急性缺血性脑卒中患者rt-PA静脉溶栓治疗预后的影响因素研究[J]. 中国临床神经科学, 2020, 28(2):158-162.

[10] 卢晓微. 多模式CT对急性缺血性脑卒中侧支循环、出血转化及预后的研究[D]. 桂林医学院,2021.

[11] 汪爱丹, 南丽杰, 郭道德, 等. 一站式多模态CT检查流程改变对卒中患者预后的影响[J]. 中国急救复苏与灾害医学杂志,2021,16(8):852-856.

[12] 许大波, 顾文豪, 郁一凡. 一站式多模态CT在急性缺血性脑卒中的应用[J]. 系统医学, 2020, 5(8):98-101.

[13] 田冰, 王铁功, 尹伟, 等. 多模态CT对急性大血管闭塞性缺血性脑卒中的评估[J]. 心脑血管病防治, 2018, 18(6):443-447.

[14] 李清华, 徐昕媛, 吴国秀, 等. 急性缺血性脑卒中血栓成分的组织病理学与多模式影像研究进展[J].临床神经病学杂志, 2022,35(01):70-73.

[15] 王玮娜, 王志伟, 郑俊江, 等. 急性缺血性脑卒中溶栓后出血性转化与灌注CT微血管通透性的相关性[J]. 安徽医药, 2019, 23(12):2440-2443.

[16] 王英滨, 张浩, 王欢, 等. 急性前循环大血管闭塞性脑卒中血管内治疗的预后影响因素分析[J]. 中国医科大学学报, 2020, 49(11):985-991.

[17] 李鑫, 王军伟, 杨涌涛, 等. 急性缺血性脑卒中静脉溶栓预后的多因素联合预测模型研究[J]. 神经损伤与功能重建, 2021, 16(6):330-333.