1 引言

长期以来汽车前碰吸能装置主要针对全宽正碰及40%重叠率的偏置正碰设计,缺少对小重叠率碰撞形式的针对性设计方案,使得很多车型在小重叠率碰撞中结构变形较大,乘员舱受到大规模的入侵;同时,结构的变形造成乘员舱内部部件严重异位,气囊无法按照设计位置展开,不能起到很好的保护乘员的作用,歇脚位置车体的变形也使得下肢伤害风险大幅度提高。2012年10月,IIHS 颁布了正面25%小偏置碰撞试验(SOI)。以此复现正面小重叠率碰撞事故,全新的碰撞试验形式对汽车结构耐撞性和乘员约束系统的设计提出了全新的要求。

2 BASE小重叠率试验结果

某紧凑型SUV开发阶段按照IIHS小重叠率碰撞测试规则进行小重叠率试验摸底,试验结果显示结构和约束系统存在较多问题,总评价为“合格”。

试验中车辆纵梁几乎没有变形,未参与到碰撞能量吸收当中,壁障冲击减震器塔及轮胎,轮胎姿态不佳,入侵乘员舱,乘员舱A柱、门槛梁变形较大。试验140ms变形如图5所示。

图1 某紧凑型SUV BASE阶段小重叠率试验140ms时刻整车变形

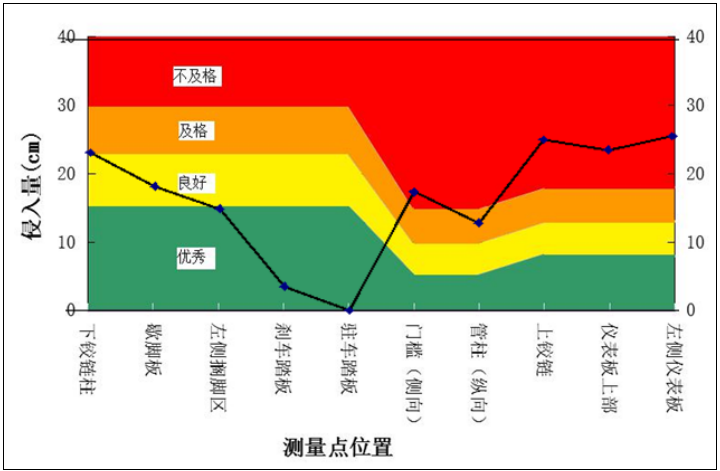

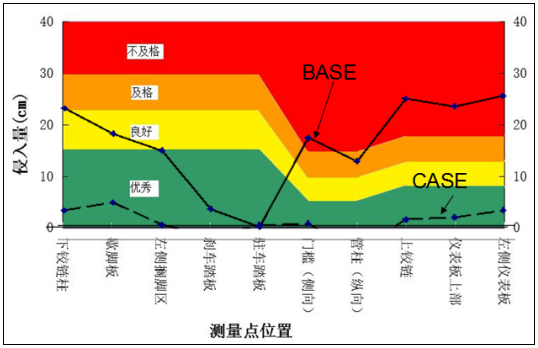

试验结构耐撞性评价结果如下图所示,上部乘员舱评级“不合格”,下部乘员舱评级为“良好”,结构耐撞性总评价为“不合格”:

图2 BASE阶段结构耐撞性评价

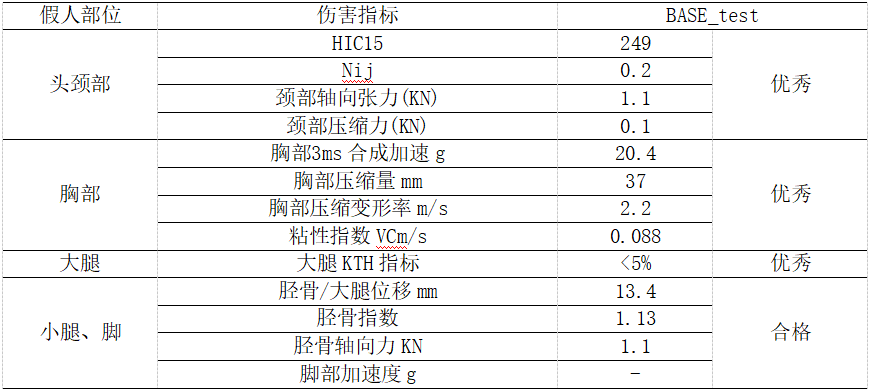

假人伤害水平如下:

表4 BASE阶段假人伤害评价

因为铰链柱入侵及CCB管梁变形过大,方向盘严重异位,主气囊未按照设计位置展开,假人头部未与主气囊接触,同时侧气帘也未展开,不利于假人横向运动控制。从试验视频和头部加速度曲线分析了解到假人头部与内饰发生二次碰撞。根据假人运动与约束系统评价方法,该项评价评级为“不及格”。

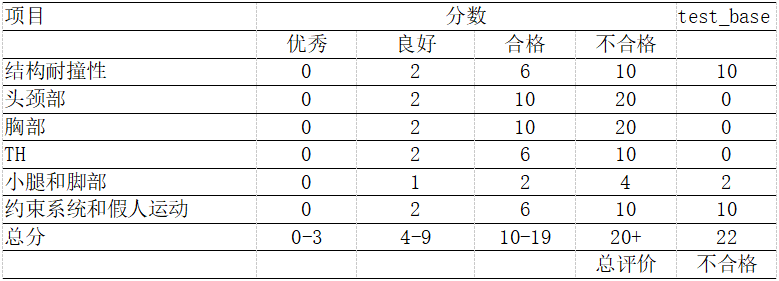

根据以上部分的评级,总评级为“不及格”,如表5所示。

表5 BASE阶段小重叠率总评级

3 仿真建模与优化

3.1 模型建立和验证

根据实车试验工况建立基于DYNA的整车和约束系统模型,完成相应的模型验证工作后,基于仿真模型制作并验证优化方案。

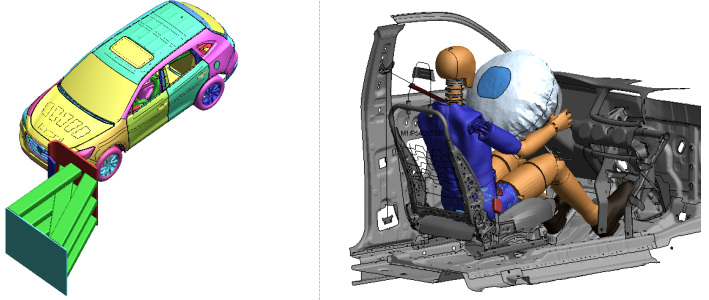

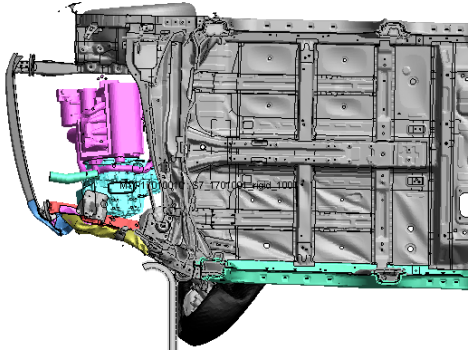

整车与约束系统仿真模型如图3所示:

(a)整车结构小重叠率仿真分析模型 (b)整车结构小重叠率仿真分析模型

图3 小重叠率整车结构仿真与约束系统仿真模型

经过初步对标分析,整车模型加速度曲线与整车变形与实车试验相似度达到目标要求,符合模型优化基础。

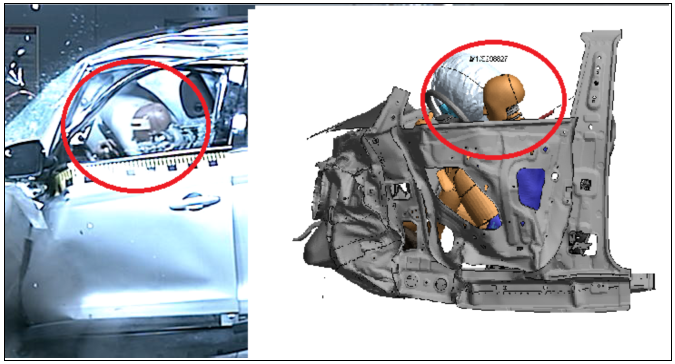

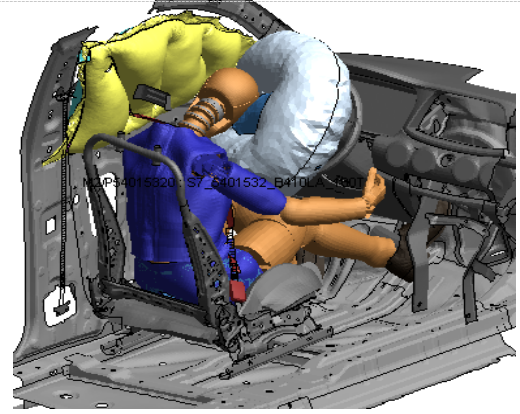

约束系统仿真分析中,假人上半身的加速度曲线与试验相似度较高,伤害值复现准确,,同时在进行“假人运动与约束系统评价”时关心的假人与内饰气囊相对运动也得到准确的复现,如图9所示。

图4 110ms时刻驾驶员头部与气囊相对位置关系(试验对照仿真)

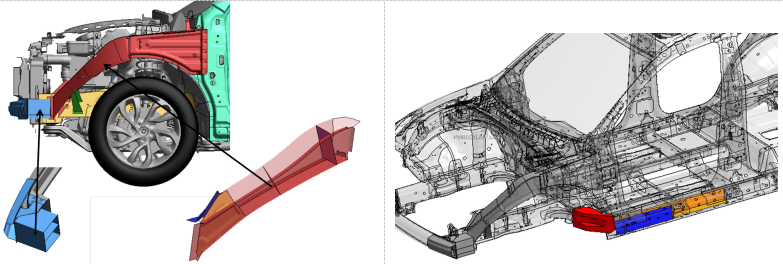

3.2 结构优化方案

根据BASE阶段整车运动和吸能的缺陷,制定优化方向为:优化前保险杠侧边缘结构(如图5a),使得纵梁参与到整车变形中;增加连接上边梁与纵梁前部的导向梁(如图5a),使整车产生横向运动,偏离壁障,减小100ms时刻壁障与乘员舱的重叠量;增加车轮后部(如图5b)第一横梁与门槛梁连接梁,并相应增加门槛梁刚度,引导车轮脱落后的运动,减小对乘员舱入侵。

(a)增加副吸能盒、增加导向梁 (b)增加第一横梁与门槛梁连接梁、增强门槛梁

图5 小重叠率车体结构优化方案

对比优化仿真结果与基础方案仿真结果显示,通过车体结构优化方案的实施,车体吸能和运动优化目标达成,如图11所示。

根据小重叠率结构耐撞性评价规则,优化方案仿真结果结构耐撞性评级为“优秀”,如图6所示。

(a)BASE仿真 100ms时刻整车变形

(b)CASE仿真 100ms时刻整车变形

图6 基础方案与优化方案100ms时刻运动对比

图7 CASE优化方案结构耐撞性评价

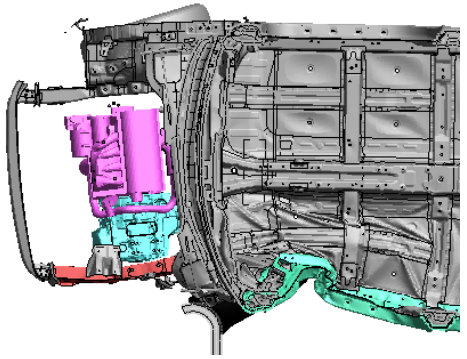

3.3 约束系统优化方案

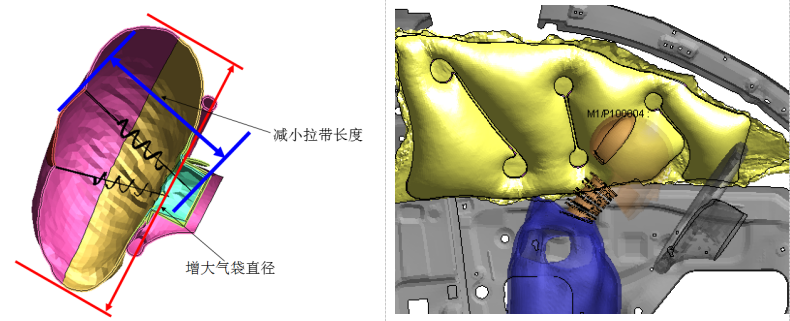

根据BASE阶段约束系统的缺陷,制定优化方向为:通过结构性能的提升减小小腿伤害和消除主气囊异位问题;增大主气囊气袋直径、减小拉带,以增大主气囊展成后横向宽度,增加头部接触稳定性(图8a);针对SOI工况专门优化侧气帘形状和气室分布,增加保压涂层,让气帘具备足够的保护面积和刚度(图8b);设置侧气帘在适当时候点火,与主气囊配合约束假人运动。

(a)主气囊优化方案 (b)侧气帘优化方案

图8 小重叠率约束系统优化方案

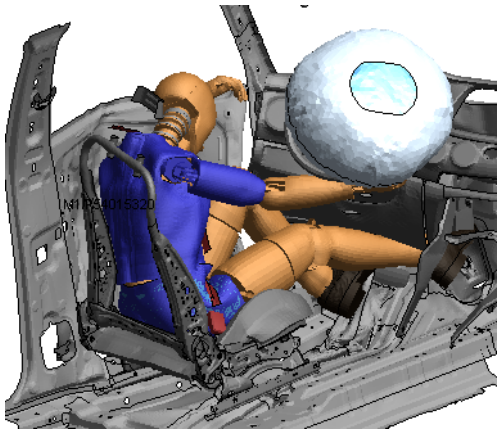

对比优化仿真结果与基础方案仿真结果显示,通过约束系统优化方案的实施,假人伤害值与运动控制都达到目标,如图9所示。

根据小重叠率假人运动与约束系统评价规则,CASE优化方案仿真结果假人运动与约束系统评级为“优秀”,假人各部位伤害值也处于“优秀”。

(a)BASE仿真 120ms假人与约束系统相对运动姿态

(b)CASE仿真 120ms假人与约束系统相对运动姿态

图9 基础方案与优化方案约束系统仿真120ms时刻假人运动对比

4 结论

以某紧凑型SUV车型为研究对象,建立该车型的小偏置碰撞工况,然后进行结构耐撞性优化和对应的约束系统匹配。经过一系列优化,使得车身结构耐撞性评价得到了“优秀”的评价,约束系统及乘员运动学均获得了“优秀”的评价,总评是“优秀”。具体如下:

参考文献

1.中华人民共和国国家统计局.2014 年中国统计年鉴. http://data.stats.gov.cn/search.hm?s=2014 年汽车 ,2015.09.12

2. 赵福全等 中国汽车安全技术的现状与展望 汽车安全与节能学报 2011年 第 2 卷 第 2 期.

3.潘如海 轿车正面碰撞驾驶员侧约束系统仿真模型建立及性能优化[硕士学位论文] 长安大学 p20-p25

4.易超 小重叠偏置碰撞安全研究[硕士学位论文] 湖南大学 p11-p23

5.C-NCAP 管理规则2015 版 中国汽车技术研究中心 p20-51