儿科疾病的临床治疗所采取的为静脉滴注。但是由于患儿的皮肤都比较娇嫩,如果反复穿刺的话,很有可能对血管产生刺激。从而减少患儿的治疗耐受度,对整体的临床治疗效果也会产生一定的影响[1],另外,患儿的自我控制能力和自我表达能力都比较差,而且好动,静脉血管往往都比较细,所以很容易出现渗液情况。为了进一步提高整体的儿科治疗效果,必须要通过静脉留置针护理干预来进行护理,不仅能够有效的减少输液对患儿身体造成的负面影响,而且还可以提高整体的治疗依从度[2]。本次研究针对静脉留置针在儿科护理中的运用进行分析,具体内容如下。

1.资料与方法

1.1 临床基础资料

我院进行本次研究一共选择了符合研究标准的儿科患者40例,病例选取时间在2016年7月至2019年7月期间,所有患者均是自愿参与本次研究并且经过医院伦理委员会批准,根据随机的方式将患者分成观察组和对照组,每组患者均为20例,其中对照组中11例男性,9例女性,年龄在1岁至10岁之间,平均(5.1±0.3)岁,观察组中10例男性,10例女性,年龄在1岁至11岁之间,平均(5.3±0.5)岁,患儿的一般资料对比之后发现差异无统计学意义。

1.2 方法

对照组进行基础护理,主要包括身体检查、药物皮试,在进行静脉滴注的时候做好针孔护理。观察组在此基础上进行静脉留置针护理。首先在穿刺的时候需要选择手部,头部,背部,足部等血管较粗的部位和富有弹性的部位。另外,倾斜15°至30°进行穿刺,出现回血之后继续穿刺两毫米,随后做好静脉留置针外套管的固定,留置时间为四天。其次,在护理过程当中,护理人员必须要严格遵守无菌操作规则。利用碘伏或者酒精进行消毒,并且做好患儿的穿刺并发症护理。对患儿穿刺部位是否出现红肿以及渗液情况进行严密的检查,一旦出现问题,必须要将留置针拔出,重新选择合适的部位进行穿刺。另外,护理人员还要对静脉留置针的堵塞情况进行严格的检查,如果患儿需要长期注射的话,必须要对穿刺位置进行热敷,以免发生静脉炎。

1.3 观察指标

观察分析两组患者的护理效果以及静脉炎、皮肤过敏、感染等不良反应发生率。

1.4 统计学分析

通过SPSS20.0检验相关数据,对护理效果以及不良反应发生率进行X2值检验,p<0.05的时候具有统计学意义。

2.结果

2.1 护理效果比较

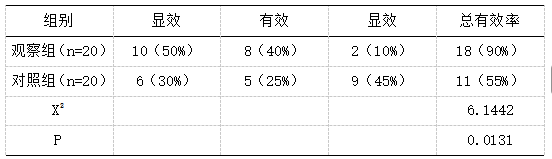

观察组的护理效果高于对照组,P<0.05,详情见表1。

表1 两组护理效果比较

2.2 不良反应发生率比较

2.2 不良反应发生率比较

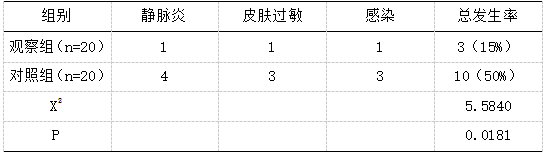

观察组的静脉炎、皮肤过敏、感染等不良反应发生率低于对照组,详情见表2和表3。

表2 两组不良反应发生率比较

3. 讨论

3. 讨论

在医院的整体常规护理工作当中,儿科护理属于项重要的工作内容之一,也是很现医患纠纷和护患纠纷的地点。一般情况下,患儿的整体发育都不够成熟,所以毛细血管比较细,而且患儿大部分都会对针头产生恐惧的心理,因此在进行穿刺的时候也很容易出现哭闹的情况,治疗依从性低,没有办法有效配合医护人员的治疗和护理,也给静脉穿刺带来了巨大的困难[3]。患儿在接受静脉注射的过程当中,需要进行反复穿刺,所以也很容易导致患儿的皮肤出现局部血栓,会产生疼痛感。另外,在进行儿科护理的时候,静脉输液的反复穿刺也很容易导致护患纠纷的发生,不利于临床护理工作的顺利开展,所以必须要加强输液的质量来提高整体护理工作的效率[4]。本次研究所采取的静脉留置针护理干预能够有效的延长针管的留置时间,这样就可以减少反复穿刺的次数,从而也会缓解患儿在治疗过程当中的疼痛感,静脉输液并发症的发生率也会明显降低,有力促进患儿的快速康复。另外,静脉留置针护理还能够提高患儿以及家属对整体护理工作的满意度,有利于减少护患纠纷的发生[5]。

在本次研究中,观察组的护理效果高于对照组,P<0.05。观察组的静脉炎、皮肤过敏、感染等不良反应发生率低于对照组,P<0.05。

综上所述,静脉留置针在儿科护理中的运用效果显著,能够有效的提高患儿护理的舒适程度,进一步减少静脉输液所带来的并发症,可以促进患儿快速康复,从而能够有效缓解护患之间的紧张氛围,提高患儿以及家属的治疗配合度,值得进一步在临床上推广和应用。

参考文献:

[1]李巧.探究健康教育在儿科门诊静脉留置针护理中的使用效果[J].实用临床护理学电子杂志,2020,5(20):188.

[2]张改红.静脉留置针在儿科护理中的应用效果探究[J].健康之友,2020(7):235.

[3]冯静文.静脉留置针护理干预在儿科护理中的应用[J].中国保健营养,2020,30(8):16.

[4]李芳.静脉留置针在儿科护理中的应用[J].健康必读,2020(5):160.

[5]张红芳,魏欣超,王薇.浅析静脉留置针在儿科护理中的应用及体会[J].实用临床护理学电子杂志,2020,5(8):28.