鼻咽癌是一种高发恶性肿瘤,发病后患者多存在鼻塞、鼻涕带血、耳闷堵感、听力下降以及头痛等多种不适症状,会对患者身心健康造成严重威胁。鼻咽癌的发病,与病毒感染以及遗传因素等具有密切关系。现今,尚未研制出鼻咽癌根治方案,临床多在确诊疾病后为患者提供放射性治疗。但是,放射性治疗不仅可杀伤肿瘤细胞,也会损伤正常细胞与正常组织,增加皮肤反应、血小板减少等不良反应。有研究[1]指出,在鼻咽癌放射治疗期间联合应用肿瘤放射增敏剂,可提升治疗有效性与安全性。基于此,本文展开相应研究。

1.资料与方法

1.1临床资料

2020年1月至2021年4月,选取本院收治的100例鼻咽癌放射治疗患者为研究对象,基于单双数法分为两组。对照组,男和女分别有34例、16例;年龄最小和最大分别是32岁、77岁,均值(54.76±7.28)岁;结节性、溃疡黏膜下型、菜花型分别有33例、13例、4例。观察组,男和女分别有32例、18例;年龄最小和最大分别是31岁、77岁,均值(54.45±7.31)岁;结节性、溃疡黏膜下型、菜花型分别有35例、11例、4例。两组基本资料对比无差异(P>0.05)。

1.2方法

两组患者均进行常规放射治疗,放射仪器是双光子瓦里安直线加速器,基于患者病情,进行分割照射,一次照射剂量是200 cGy,主野是双侧面颈联合野。在折射3600cGy后,为患者提供缩野照射,照射期间需避开人体脊髓等多个部位。照射期间需有效控制照射剂量,患者的颈部预防性照射剂量是5600cGy,颈部淋巴结的预防性照射剂量是DT 7000cGy/35 f/7-8w,咽部照射剂量是DT 7200 cGy/36 f/7-8w。在上述常规放射治疗的基础上,观察组联合应用肿瘤放射郑敏剂,在放射治疗前给予注射用甘氨双唑钠(国药准字H20080199,山东绿叶制药有限公司,产品规格0.25g/支)静脉滴注,一次用量控制在800mg/m2,用药治疗给予100ml氯化钠溶液(浓度0.9%)稀释药物,并在30min内完成药物静脉滴注。一周用药3次,持续用药至完成放射治疗。两组患者持续放射治疗3个月,治疗期间密切监测患者的体征变化,及时发现异常。若有严重不适症状出现,考虑是否需要调整治疗方案。

1.3观察指标

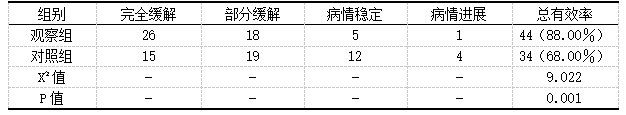

1.3.1两组放射治疗效果

疗效评估标准[2]如下,若患者的癌症病灶全部消失且持续4周以上则为完全缓解,若患者的癌症病灶消失51%-99%且持续4周以上则为部分缓解,若患者的癌症病灶消失20%-50%且无新癌症病灶出现则为病情稳定,若患者的癌症病灶变化或是有新病灶出现则为病情进展。总有效率=(完全缓解和部分缓解例数)÷总例数×100%。

1.3.2两组放射不良反应

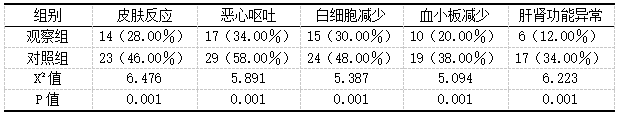

放射不良反应包含皮肤反应、恶心呕吐、白细胞减少、血小板减少以及肝肾功能异常,计算发生不良反应的患者例数,并计算百分比。

1.4统计学方法

数据应用SPSS22.0统计学软件进行统计分析。

2.结果

2.1放射治疗效果评估

观察组放疗总有效例数达到44例,对照组放疗总有效例数达到34例,观察组放疗效总有效率大于对照组(P<0.05)。详见表一。

表1 两组患者的放射治疗效果(n=50例,n/%)

2.2放射不良反应评估

观察组与对照组放射治疗期间,均有不良反应发生,其中观察组放射不良反应率小于对照组(P<0.05)。详见表二。

皮肤反应、恶心呕吐、白细胞减少、血小板减少以及肝肾功能异常

表2 两组患者的放射不良反应(n=50例,n/%)

3.讨论

放射治疗是鼻咽癌主要治疗方案,但有局部复发以及放疗毒副作用等问题存在。患者的耐受性难以保障,病情恢复无法保障。部分患者因不耐受放疗,只能中止放射治疗,最终对疾病整体治疗效果造成不利影响。如何提升疾病治疗效果,改善放疗毒副作用,已经成为临床重点研究问题。随着分子生物学的飞速发展,放疗增敏概念逐步问世,并得到临床密切关注。临床有研究[3]指出,在常规放射治疗基础上应用甘氨双唑钠等肿瘤放射增敏剂,可保障放疗效果与安全。注射用甘氨双唑钠是我国自主研究的一种肿瘤放射增敏剂,亲电子作用较强,可在肿瘤细胞中直接作用,促使肿瘤细胞凋亡。本研究结果显示,观察组治疗有效率和不良反应优于对照组。

综上可知,在鼻咽癌放射治疗期间联合应用肿瘤放射增敏剂,可提升放射治疗效果,减少放疗毒副作用,值得推广应用。参考文献:

[1] 齐丹丹. 对肿瘤放射增敏剂在鼻咽癌放射治疗当中的临床应用价值进行分析[J]. 影像研究与医学应用,2020,4(4):91-92.

[2] 曾伟华,邹国荣,李微绽,等. 肿瘤放射增敏剂在鼻咽癌放射治疗中的应用效果及不良反应观察[J]. 深圳中西医结合杂志,2020,30(8):98-99.

[3] 徐西伟,姜仁伟. 肿瘤放射增敏剂在鼻咽癌放射治疗的临床价值分析[J]. 临床医药文献电子杂志,2019,6(73):170.