1 工作原理

本文以铝电解电容器作为辅助变流器的支撑电容进行分析与设计。当辅助变流器的支撑电容采用铝电解电容器时,可以用串联的方式提高工作电压,用并联的方式提升过纹波电流的能力。

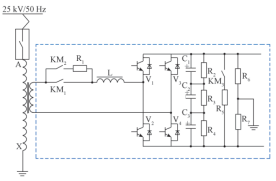

当辅助变流器的主电路采用铝电解电容器串联方式时,辅助变流器常用的充/放电电路如图1所示。其中R1为充电电阻器,R5为放电电阻器,KM1短接接触器,KM2充电接触器,KM3为放电接触器,R2~R4为均压电阻器,R6和R7为接地保护电阻器,L为升压电感器,C1~C3为支撑电容器,V1~V4为整流模块的IGBT。

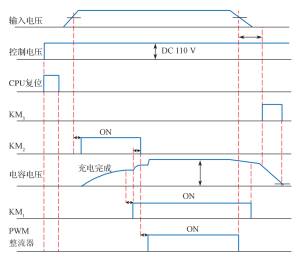

通常情况下,辅助变流器可用图2所示逻辑时序以保证系统的正常工作,其启动程序为:当控制系统接入DC110V电源并完成自复位后,一旦检测到输入电压在正常的电压范围内,就闭合充电接触器,对辅助变流器进行预充电,直到支撑电容电压达到一定值后,闭合短接接触器,断开充电接触器。自此,系统完成了预充电过程。

通常情况下,辅助变流器可用图2所示逻辑时序以保证系统的正常工作,其启动程序为:当控制系统接入DC110V电源并完成自复位后,一旦检测到输入电压在正常的电压范围内,就闭合充电接触器,对辅助变流器进行预充电,直到支撑电容电压达到一定值后,闭合短接接触器,断开充电接触器。自此,系统完成了预充电过程。

2充电时间分析

2充电时间分析

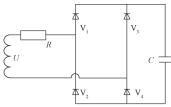

对图1中的充电过程电路进行等效,可得到如图3所示的一阶RC等效电路。

一般认为,在输入电压的作用下,当充电时间t=(3~5)τ(τ=RC)时,电容器的电压将达到95%的输入电压。然而在实际测试中发现,充电时,即使使用了5τ的充电时间,电容器的电压也可能只达到70%的峰值输入电压,这是因为充电时电容器上的电荷聚集需要一定的时间。同理,放电时,电荷的释放也需要一定的时间,即所谓的充放电过程时间滞后现象。

一般认为,在输入电压的作用下,当充电时间t=(3~5)τ(τ=RC)时,电容器的电压将达到95%的输入电压。然而在实际测试中发现,充电时,即使使用了5τ的充电时间,电容器的电压也可能只达到70%的峰值输入电压,这是因为充电时电容器上的电荷聚集需要一定的时间。同理,放电时,电荷的释放也需要一定的时间,即所谓的充放电过程时间滞后现象。

2.1 电容器的介质吸收

假设将电容器充电到电压U后立即将其短路,随即断开短路接触器并经过一段时间后,发现电容器两端又出现了一定数值的电压Ua,即剩余电压,其由电容器的介质吸收现象所造成。这主要是由于电容器内部介质中,部分质点的正电荷沿电场方向作有限位移,负电荷逆电场方向位移,介质内产生了感应偶极子。位移的结果是在介质表面产生了感应电荷,该现象被称为介质的极化。产生介质吸收现象的根本原因在于电容器介质极化过程较缓慢,多数偶极性介质在加上电压后未能被完全极化,而是需要一定时间来按电场趋向排列偶极子;同时电解电容器内部膜的表面存在大量的坑洞,坑洞上面的电荷不能瞬时完成充/放电,致使充放电过程产生一定时间的滞后。

2.2 电容器的吸收系数

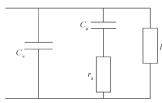

考虑介质吸收效应时,电容器可用图4所示的电路进行等效。其中,Ca为吸收电容,ra为电路吸收电阻,R为绝缘电阻,C∞为由极化充电电流所建立的电容。

将电容充电到一定电压U时,C∞上的电量通过电阻R5被瞬间释放,放电速度取决于电路的时间常数τ(τ=R5C∞);但由介质极化建立的电容即吸收电容Ca则通过电阻(R5+ra)放电,放电速率决定于时间常数τa,τa=Ca(R5+ra)。由于ra阻值远大于放电电阻R5的,因此当放电时间较短时,Ca上的电量还未被释放完毕,电路就已处于断开状态。此时Ca上的电量大于C∞上的,Ca则向C∞充电,直到C∞与Ca上的电荷平衡为止。电容器两端的电压从短接放电时的零电压,到开路后随时间逐渐增大,达到最大值后依靠电容器的自身放电又随时间逐渐降低。因此若要使电容器上的电压达到0.95U,经过3~5倍R5的充电时间是不够的,而是要根据吸收回路的时间常数τa=(ra+R5)C∞决定,该参数越大,则充放电过程越长。

将电容充电到一定电压U时,C∞上的电量通过电阻R5被瞬间释放,放电速度取决于电路的时间常数τ(τ=R5C∞);但由介质极化建立的电容即吸收电容Ca则通过电阻(R5+ra)放电,放电速率决定于时间常数τa,τa=Ca(R5+ra)。由于ra阻值远大于放电电阻R5的,因此当放电时间较短时,Ca上的电量还未被释放完毕,电路就已处于断开状态。此时Ca上的电量大于C∞上的,Ca则向C∞充电,直到C∞与Ca上的电荷平衡为止。电容器两端的电压从短接放电时的零电压,到开路后随时间逐渐增大,达到最大值后依靠电容器的自身放电又随时间逐渐降低。因此若要使电容器上的电压达到0.95U,经过3~5倍R5的充电时间是不够的,而是要根据吸收回路的时间常数τa=(ra+R5)C∞决定,该参数越大,则充放电过程越长。

3 接触器控制逻辑设计

通过理论计算可以得知,对辅助变流器进行充电时,支撑回路直流电压最大可以到输入电压的峰值。通过对电容器吸收系数的分析可以看出,主电路充电完成时间不能由时间常数来确定。电容器经过5τ充电时间,其电压可能只能达到输入电压峰值的70%,此时闭合短接接触器,同样会产生较大的电流冲击,给电容器以及短接接触器造成一定的损伤,影响器件的寿命。因此需要将直流电压设置为输入电压有效值的1.35倍以上时,才能认为充电过程完成,其控制时序如图2所示。

当辅助变流器不工作或处于检修状态时,需要将支撑电容器放电使电压至安全电压(36V)以下,通常设计为直流电压大于36V就闭合放电接触器。但直流电压即使小于36V也不能立即断开放电接触器,这是因为放电接触器断开后,吸收电容会对极化电容进行充电,导致直流电压瞬间又能大于36V,致使接触器在36V的门槛附近反复地闭合、断开。为了杜绝这种现象的发生,需要对放电接触器动作门槛做一个回差设计。由于电容器的吸收系数一般为5%,因此断开门槛值为36V的95%,即34.2V。为了便于软件设计,将断开门槛值定为34V,即当电压大于36V,闭合放电接触器;若低于34V,则断开放电接触器。这样能够避免放电接触器在动作门槛附近反复地合/断操作,从而延长放电接触器的使用寿命。

结语:

针对支撑电容器对辅助变流器预充电系统充放电时间的影响问题,本文基于实际电容器等效模型,研究分析了铝电解电容器内部的介质吸收原理,并通过预充电电路的仿真和试验,验证了充电时间理论计算值与实测值之间的差异,证实了支撑电容器对充电时间存在滞后影响。文中还依据理论分析和计算结果,对预充电系统控制器的控制逻辑进行了优化设计。本文的研究可为变流器充电过程的分析提供理论依据和参考。

参考文献:

[1]邹档兵,翁星方,荣智林,等.轨道牵引用主变流器充放电电阻的参数计算与选型方法[J].机车电传动,2012(3):20-22.

[2]陈永真.整流滤波与DC-Link电容器特性·工作状态分析·选型[M].北京:科学出版社,2013.