鼻内镜手术是耳鼻喉科比较常见的手术治疗方案,主要应用于慢性鼻窦炎等鼻部疾病患者当中,能将致病因素予以切除,改善患者症状,具有一定应用价值。但是鼻内镜手术对患者具有一定创伤性,经手术后虽然致病因素予以切除,但患者的通气功能需要重建,期间可能会受到一些不良因素影响,导致治疗效果下降,术后也有并发症发生风险,给患者术后康复带来一定影响[1]。根据相关研究表明:在鼻内镜手术患者中实施护理干预有助于提升护理效果,促进患者术后康复,降低并发症发生率,提升满意度。本文主要分析全程护理模式应用于鼻内镜手术患者中的应用价值,报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选择我院2021年1月至2023年12月接收的鼻内镜手术患者80例,经双盲法分为实验组与参照组,各40例,实验组中男女分别为23例与17例,年龄32~69岁,平均(48.46±3.04)岁。参照组男女分别为25例与15例,年龄31~70岁,平均(48.02±3.42)岁。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2方法

参照组接受常规护理,根据患者实际情况以及手术方案制定相应的护理方案,术前做好相应的术前准备,予以术前访视,讲解手术必要性,术后指导相关注意事项。

实验组患者接受全程护理模式,如下:(1)术前:鼻内镜手术为择期手术,在患者入院之后应该要保持良好态度,根据患者实际情况适当予以必要的护理,为患者提供心理疏导,帮助患者掌握有关疾病发生机制以及手术方案,做好术前准备工作,指导患者保持良好的营养状态,保证睡眠充足,并做好保暖工作。(2)术中:术中配合手术开展适当为患者抬高头部,让患者保持平卧位,经常规消毒铺巾之后需要准备好温度适宜的无菌生理盐水,对鼻内镜镜头冲洗,并予以擦拭,避免镜头视野受到不良影响;指导患者术中配合要点,准确记录患者术中出血量,及时配合手术开展缩短手术时间。(3)术后:术后准确测量患者的呼吸、脉搏等情况,进一步加强心电监护情况,全麻患者应该要术后6h去枕平卧;局部麻醉患者则可采用半卧位;术后饮食方面指导患者家属相关注意事项,在麻醉清醒后根据患者情况予以饮食,先予以半流质饮食,而后慢慢过渡到普食当中,食物应该要尽量选择清淡、易消化食物,一旦术后鼻腔出现异物、血块等,要及时清除,保持术区清洁。术后1~2天要缓慢将填塞物予以取出,术后2~3天可对鼻窦进行冲洗,并使用滴鼻剂等药物进行干预,为患者实施健康指导。术后要为患者讲解有关注意事项,在这一过程中指导患者尽量远离尘土,出门最好佩戴好口罩,说明术后护理要点,避免受到刺激引起喷嚏增加出血风险,并指导患者定期复诊,及时将鼻腔中分泌物完全清除,预防用力咳嗽、喷嚏等造成鼻腔出血。

1.3研究指标

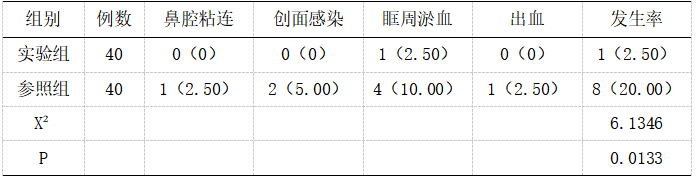

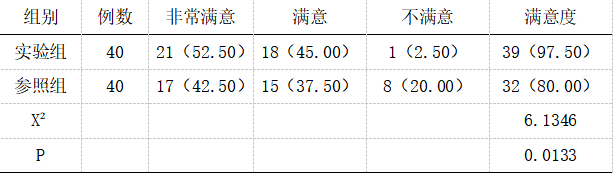

比较两组患者的术后并发症发生率(鼻腔粘连、创面感染、眶周淤血、出血)、护理满意度。

1.4数据处理

选用SPSS24.0分析,计数资料实施χ2检验,计量资料实施t检验,P<0.05为有意义。

2结果

2.1比较患者术后并发症发生率

实验组患者的术后并发症发生率比参照组低,P<0.05,见表1。

表1:两组患者术后并发症发生率对比(%)

2.2比较患者的护理满意度

实验组患者的护理满意度比参照组高,P<0.05,见表2。

表2:比较护理满意度(%)

3讨论

鼻内镜手术是一种常见手术方案,在手术期间需要使用吸收性明胶海绵或凡士林纱布填塞进行止血,因此患者术后常常会感受到不适感,同时鼻咽部出现分泌物也会带来不适感,导致患者的耐受度下降,容易引起呼吸困难等症状[2]。手术本身作为创伤性治疗方案,且大多数鼻内镜手术患者均为择期手术方案,给患者带来一定心理压力,降低患者对手术耐受性,为此需要加强患者的护理干预。全程护理模式的应用主要根据患者情况予以围术期护理,包括术前护理、术中护理以及术后护理,都能获得良好的护理效果,帮助患者促进康复,也能让患者以积极态度面对问题。在患者护理期间,根据患者实际情况制定针对性护理方案,如耐心细致为患者讲解有关疾病问题,解答患者的手术相关问题,保证患者预后情况、促进患者康复等[3]。从结果上看:实验组患者的并发症发生率比参照组低,护理满意度比参照组高,P<0.05。

综上所述,在鼻内镜手术患者的护理中实施全程护理模式的应用价值比较高,能提升患者的护理效果,降低并发症发生率,值得推广。

参考文献:

[1] 汪岳. 鼻窦冲洗护理在功能性鼻内镜鼻窦手术患者中的应用效果[J]. 临床研究,2023,31(9):146-149.

[2] 乔章林. 围手术期手术室护理干预对鼻窦炎鼻息肉患者鼻内镜手术的影响[J]. 中国医学文摘(耳鼻咽喉科学),2023,38(6):192-194.

[3] 赵艳霞,翟晓娟. 综合护理干预对鼻内镜下手术治疗鼻窦炎和鼻息肉患者护理效果的影响分析[J]. 生命科学仪器,2023,21(z1):446.