静脉输液方式,可促进药物吸收效率的提升,药物生效速度比较快,可有效挽救患者生命健康。想要保障静脉输液的安全与质量,必须加强对配药环节的重视程度,但是当前配药方式大都以手工加药形式开展,消耗时间比较长,消耗了巨大的人力,导致不溶物颗粒和细菌进入配置药液之中,严重影响临床药物应用的安全性,微粒物质对人体健康产生严重不良影响,药液配置过程中,要求在100毫升的静脉注射液之中,每1毫升的药液中所包含的微粒量不得在2粒以上[1],所以,这就需要分析微粒污染原因,并强化质量监控,优化配药技术,以降低微粒污染情况的发生率。促进静脉药液配置质量的提升。

1资料与方法

1.1一般资料

纳入实验研究的210份药剂均于我院静脉用药调配中心中配置,入组时间为2018年9月-2020年9月,分组方式以回顾性分析方式开展。

1.2方法

对照组采用常规配药技术进行干预,主要由药剂配置人员依据处方内容开展药剂配置。实验组在分析微粒污染原因的基础上,进行配药技术的优化,下面就优化后的措施进行论述:、

1.2.1静脉药物配置中心的优化

当前,医院静脉药物配置大都在治疗室室内开展,受到人流因素、物流因素和环境因素的影响,导致配置药液极易受到空气污染的影响,药液配置瓶之中极易混入空气中的微粒物质,所以这就需要应用净化空调系统,对药物应用的配置环境进行优化,减少空气污染。依靠净化空调系统,可对室内温湿度、微生物含量、尘埃数量进行降低,成立专业的无菌配置环境,以在清洁环境下开展药液配置,降低微粒的污染和细菌物质的污染,建立净化台,在净化台位置进行静脉药物配置[2]。

1.2.2强化核查工作

在核查工作开展过程中,必须采用“三查七对”制度进行干预。在开展配药干预之前,必须对药液质量进行严格检查,观察药液的保质期限,确保瓶盖无松动或者异常情况,瓶体无破裂。在进行药液输注过程中,确保药液中无絮状物、霉菌及沉淀物,观察一次性包装器具是否存在破损情况。在开展穿刺输液过程中,必须再次对药液的配置质量进行检查,严格核对患者的姓名、药剂名称、药物浓度和药物使用时间,以保障药液质量的合理性。

1.2.3护理操作的规范

在开展药液配置过程中,必须保障药液配置至输注整个过程的合理性和规范性。静脉配置中心必须对护理人员的护理操作能力进行严格配置,强化护理人员的药物配置无菌观念,加强其对药液配置的重视程度,确保能够反复应用一次性注射药液,强化护理人员对药液中微粒污染的防护意识,以促进工作人员责任意识的提升。

1.2.4瓶塞及安瓿处理

可采用塑料安瓿对原有的玻璃安瓿进行替换,在加药过程中,必须将瓶塞凹陷部位的消毒液进行清理,以降低参与消毒液进入输液瓶内部,引起颗粒污染情况的问题发生。在进行安瓿切割过程中,必须对砂轮割锯采用乙醇进行浸泡,安瓿以易折型为主,必须保障锯痕长度在25%以下,在开启前持续进行消毒,以降低微粒污染概率。

1.3观察指标

对两组患者的静脉输注药液质量开展评估,包括微粒污染程度、药液纯净度、药液质量等。

1.4统计学处理

将两组效果录入SPSS22.0软件,计量资料检验行t,表示用(x̄±s),P<0.05是统计学意义成立的依据。

2结果

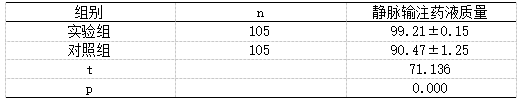

实验组的静脉输注药液质量分数显著高于对照组,差异显著,P<0.05,具体数据见下表:

表:静脉输注药液质量对比分析(x̄±s,分)

3讨论

3讨论

配药技术会对输液中微粒污染产生影响,配药技术时间越长,污染概率越高,污染机会越大,一次性器具质量问题、无菌观念问题、配置人员操作能力问题均会产生微粒污染,优化配药技术,可优化配药环境,提升操作人员技巧。优化核查工作,优化瓶塞及安瓿的处理,有效降低微粒污染。

研究表明,实验组的静脉输注药液质量分数(99.21±0.15)分显著高于对照组(90.47±1.25)分,差异显著,P<0.05,可见,优化配药技术有利于降低微粒污染,提升药液质量。

综上所述,优化配药技术对静脉输液中微粒污染预防可促进药液质量的提升,值得推广。

参考文献

[1]林冬梅, 徐国君, 史铁英, et al. 自制配药安瓿一体柜车在静脉输液配药中的应用与效果评价[J]. 中国实用护理杂志, 2019, 35(21):1643-1646.

[2]郑伟, 于仙. 燃用生物柴油对采用CRPT技术的柴油机微粒粒子数浓度和PAHs排放的影响[J]. 环境科学研究, 2018, 031(002):397-408.