在儿科护理中,静脉留置针是一种有效的护理方案,对患者康复具有积极意义[1]。使用留置针能减少患儿因反复静脉穿刺而造成的痛苦及对打针的恐惧感,减轻家长的焦躁情绪,便于临床急、危重患者的抢救用药,减轻护士的工作量,减少患儿疼痛,因而静脉留置针在临床广泛应用。由于患者年龄较小,导致依从性差,穿刺失败的几率较大,降低治疗效果。本文主要是对42例儿科患者进行研究,表明静脉留置针具有显著效果。具体报道内容如下:

1资料与方法

1.1一般资料

收集我院42例儿科患者的临床资料,采用随机数表法将患者随机分为研究组(21例)与对照组(21例),选取时间均在2016年10月至2019年1月期间。研究组中男性患者11例,女性患者10例;年龄在1-6岁之间,平均年龄为(2.67±1.22)岁。对照组中男性患者12例,女性患者9例;年龄在1-7岁之间,平均年龄为(2.87±1.36)岁。对比两组患者的性别及年龄等一般资料,组间差异不明显,对比结果不存在统计学研究意义(P>0.05)。

1.2方法

对照组对患者实施常规护理干预,检测患者生命体征变化情况,告知患者家属疾病相关知识、体温测量的时间及方法等。输液结束后立即为其拔掉针头。研究组对患者实施静脉留置针护理模式,具体实施内容如下:(1)护理人员需要及时为患者及家属普及疾病相关知识,并保持和蔼、亲切的态度,积极帮助患者解决问题,鼓励患者及家属乐观看待疾病。(2)及时关注患者及家属的情绪变化情况,做好心理疏导,帮助其缓解紧张及焦虑等不良情绪,树立战胜疾病的自信心。(3)静脉注射前需要用碘伏或酒精对患者注射部位进行消毒,准备工作结束后需要用拇指和食指握住留置针柄,并保持与静脉呈30度角后缓慢刺入皮肤,皮肤出血后医护人员需要再次入针,最佳深度为2毫米,随后正确封管。(4)在穿刺过程中需要多次进行消毒,若发现患者穿刺点出现红肿、液体渗出等情况,护理人员需要立即拔出针头,重新进行穿刺,做好并发症的有效预防。

1.3观察指标

对比两组患者并发症(堵管、静脉炎以及皮肤过敏)发生情况。研究两组患者家属护理前后焦虑状况,将总分设置为100分,分数与焦虑状况成正比,即分数越高表示患者家属焦虑状况越严重。

1.4统计学分析

采用SPSS22.0统计学软件对患者的相关数据进行分析处理,计数资料采用X2检验,并发症发生率以(%)表示,计量资料采用T检验,并以均数±标准差(x̄±s)表示,当P>0.05时,表示统计学研究结果无意义;当P<0.05时,表示统计学研究结果有意义。

2结果

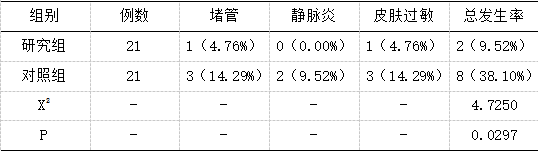

2.1 对比两组患者的并发症发生情况,研究组患者并发症发生率明显低于对照组,对比结果存在统计学研究意义(P<0.05)。见表一:

表一 两组患者并发症发生情况对比

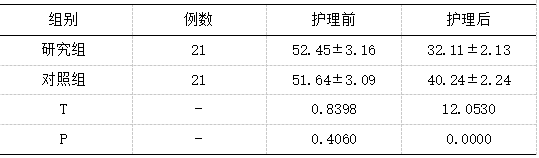

2.2 对比两组患者家属护理前后焦虑状况进行评估,对照组患者焦虑评分明显高于研究组,对比结果存在统计学研究意义(P<0.05)。见表二:

2.2 对比两组患者家属护理前后焦虑状况进行评估,对照组患者焦虑评分明显高于研究组,对比结果存在统计学研究意义(P<0.05)。见表二:

表二 两组患者家属焦虑状况评分对比

3结论

3结论

静脉留置针是由不锈钢的芯、软的外套管及塑料针座组成。穿刺时将外套管和针芯一起刺入血管中、当套管送入血管后抽出针芯,仅将柔软的外套管留在血管中进行输液的一种输液工具[2-3]。临床研究结果显示,由于患者年纪较小,治疗依从性较差,在进行静脉注射时容易因反复静脉穿刺产生对打针的恐惧感,而静脉留置针的使用不仅可以有效减轻患者的恐惧情绪,提高患者治疗成功率,而且可以减轻护士的工作量,减少患儿疼痛,对患者康复具有积极作用。面对患儿这一特殊群体,静脉留置针留置时间长短与患儿舒适成为护士及家长最为关注的问题,也是留置针成功使用的标志和推广的前提[4-5]。

本文研究结果显示,研究组对患者进行静脉留置针护理后,患者的并发症发生率显著低于对照组,P<0.05,对比结果存在统计学研究意义;研究组护理后患者家属焦虑状况评分明显低于对照组,P<0.05,统计学研究结果有意义。

综上所述,静脉留置针在儿科护理中具有较高的临床价值,值得各院推广及应用。

【参考文献】

[1]章健.静脉留置针在儿科护理中的应用效果分析[J].中国保健营养,2019,29(10):248-249.

[2]金红霞.静脉留置针在儿科护理中的应用效果分析[J].医学美学美容,2019,28(12):152-153.

[3]徐佳.静脉留置针在儿科护理中的应用效果分析[J].心理医生,2018,24(30):252-253.

[4]李岩峰.静脉留置针在儿科护理中的应用效果分析[J].中国医药指南,2018,16(1):216-217.

[5]陈惠珍1.静脉留置针在儿科护理中的应用效果分析[J].实用临床护理学电子杂志,2018,003 (029):P.141-142.