一、如何在时代背景下进行艺术创作

自从20世纪初马克思主义传入我国以来,已经有了近100年的历史,这一历程是我国无数革命先烈艰苦奋斗的历程。革命先辈在探索的过程中寻找到的一种符合中国国情的主义,将马克思主义与中国传统文化相结合的一种道路,构建一种以马克思主义的世界观和方法论为主导的新的民族文化。所以我们在进行艺术创作与研究时,也应该基于马克思主义中国化的背景之下,创作出符合马克思主义又蕴含中国文化的艺术作品。

1.遵循马克思主义中国化的本质进行艺术创作

中国特色社会主义理论体系研究中心最近撰文,将马克思主义中国化的本质内涵概括为“其实质是实事求是,要义是创新,主题是发展。”实事求是要求我们艺术创作者在进行创作时追求的是求真务实的文化品质,创作出具有创新意义可以推动发展的作品。马克思主义中国化其本质在文化上对中国最大的影响和贡献,就是改变了中国人的文化心理和思维方式,从而引导了二十世纪后中国的发展走向。

2.马克思主义和中国文化的融合

我们在运用马克思主义进行艺术创作时必须和中国传统文化相结合,这样艺术作品才能根植于中国文化的土壤,才能从根本上实现中国化和大众化。例如鲁迅先生在新文化运动的背景下进行的一系列文化艺术创作——《狂人日记》《药》等白话文著作,都是根植于中国的土地上,剖析中国国情,反映当时人民被封建迷信所封闭的一种社会状态。他的作品既遵循了马克思主义又符合中国的现状,体现艺术作品的时代性和发展性。

二、运用马克思主义辩证法进行艺术研究

我们在进行艺术创作和研究时,可以遵循马克思主义辩证法去看待问题,进行一系列的探索与研究,我们的艺术创作是为了劳苦人民,为了无产阶级,他们需要进一步解放,而马克思主义就是关于无产阶级和人类的解放的科学。所以我们进行艺术创作要以马克思主义为指导。

1.遵循对立统一规律

对立统一是自然和社会的普遍规律,所以以反映社会生活为主旨的艺术其内容和形式必然受这个规律的制约。早在古希腊美学著作中就提出过:美是对立面的统一,美是多样性的统一。当时的哲学家就已经认识到了对立统一是自然美和和谐美的决定因素。我们在进行艺术创作时也经常会遇到对立统一的问题,比如比例、对称、变化、和谐、色调冷暖等一系列问题。因为我们必须遵循对立统一规律进行艺术创作,使作品既和谐但又丰富多彩富有变化。

2.遵循质量互变规律

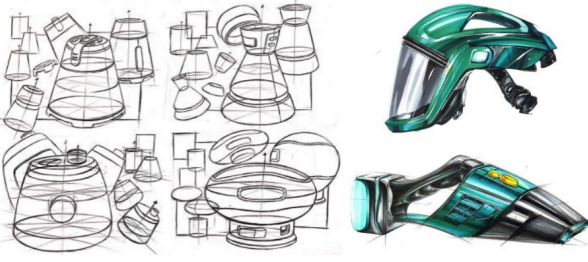

质量互变规律对于我们艺术创作者来说,其实是从小就遵循的一个规律。从我们绘制第一根直线到我们可以绘制出一幅完整的素描头像;从我们打的第一桶水到我们可以掌握光影变化、明暗关系;从我们进行头脑风暴到我们设计出令自己满意的作品时,这都是质量互变的规律。在进行艺术创作与研究时,我们只有遵循这个规律,才可以创作出优秀的作品,如图1所示。

图1 质量互变规律

3.遵循否定之否定规律

任何事物内部都包含着肯定因素和否定因素两个方面。这两个方面既相互依赖、相互渗透,又相互排斥、相互斗争。在进行艺术创作时,作者只有肯定—否定—否定之否定才可以不断的自己发展自己、自己完善自己的作品。

三、运用马克思主义方法论进行艺术创作

1.客观性原则

艺术来源于生活。因为艺术需要把握时代的精神、密切关注社会问题以及及时发现问题和深入研究问题。深入群众、具有客观性时艺术创作应当遵循的基本原则。《新青年》杂志当时的社会背景是我国正处于旧民主主义的末端,正是因为李大钊、陈独秀等革命先烈观察生活、深入穷苦的劳动人民、实地探索,才能创作出一篇又一篇深刻的文学艺术作品,如人物传纪类型电影《列宁在1918》、宣扬马克思主义的《国际歌》、再如李大钊的《庶民的思想》。从而使《新青年》成为开启民智的一把钥匙,从而成功引导新民主主义革命。

2.主体性原则

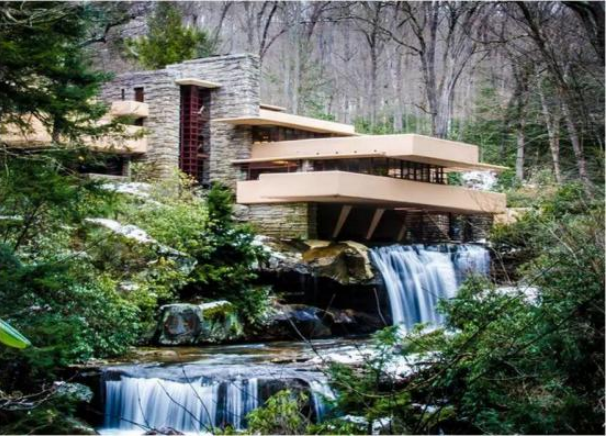

艺术作品不是简单的白描,而是以艺术化的形式将人的现实生活呈现出来,需要艺术假的创作性、艺术灵感。美国设计师赖特所设计的流水别墅,便是遵循了统一和谐等原则,使作品富有实用性、艺术性和观赏性,静中有动,动中有静。

3.系统性原则

艺术创作是综合艺术,在创作时必须考虑到各个方面的协调发展。就那产品设计来举例,我们在进行设计时,设计者不仅需要考虑产品本身的实用性、功能性、美观性,还需要考虑使用者的需求,进行一系列的用户访谈等,需要关注产品的结构、加工工艺、成本问题,做到统筹兼顾、协调整合是设计者必须遵循的原则之一,如图2所示。

图2 赖特设计的流水别墅

四、总结

设计者在进行艺术创作时,需要运用马克思主义进行正确的指导,遵循马克思主义辩证法,以及使用马克思主义方法论,运用对立统一规律、质量互变规律、否定之否定规律等辩证法去认识事物的普遍联系,去发现事物间矛盾的统一和对立,从矛盾中发掘事物的本质和运动规律,并在规律性的可能空间内发挥作用,从而创作出一系列优秀的作品。

参考文献

[1]谭丽洁.文化视域下马克思主义在中国的早期传播与发展[J].桂林师范高等专科学校学报,2014,28(04)

[2]尹德树.论马克思主义中国化的文化属性[J].淮海工学院学报(人文社会科学版),2013,11(13):1-4.

[3] 王杰.段吉方.文化与社会:马克思主义与20世纪中国文学理论发展研究[J].北京.中国社会出版,2016,8.

[4]尹德树.从文化视角看中国共产党的理论自信[J].江苏社会科学,2013(03)

[5]尹德树.文化视角下的道路自信[J].唯实,2014(10):19-21.

[6] 马龙潜.当代中国马克思主义美学研究现状探析[J].山东社会科学, 2007,10.

[7] 王婷.新时代推进马克思主义大众化的实现路径研究[J].今古文创,2021.

[8] 何杰.浅析马克思主义基本原理与艺术设计的联系[J].企业报道, 2015.

[9] 百度百科