前言

感染性疾病的传播路径较多,例如空气、血液、飞沫、医疗器械等等均是感染性疾病的传播路径。大量临床实践表明,由于呼吸道传播造成的感染的情况较为常见,而泌尿系统的感染则紧随其后[1]。如果患者在已有疾病的基础上又出现不同程度的感染,会耽误整体治疗进展,同时还会对治疗流程产生严重影响,甚至会导致其他疾病的出现,严重的会威胁到患者的生命安全。近年来,大量临床数据统计发现,当出现耐药菌增加的情况下,院内感染风险也大大提升,显然感染性疾病科的感染防护管理工作自然是临床方面高度重视的内容[2]。基于此,本论文联系笔者自身相关工作经历,筛选自2021年6月-2022年6月期间,我院感染性疾病科收治的200例患者作为本次研究对象,将这些研究对象随机分为实验组和对照组,两组别患者分别接受对应的护理管理,同时细致剖析感染性疾病科常见的护理风险因素,在此基础上针对性的提出解决策略,具体情况汇报如下。

2 研究资料及研究方法

2.1 一般资料

本次研究工作正式开始于2021年6月,截止到2022年6月,利用为期一年的时间来分析来我院感染性疾病科接受治疗的200例患者作为此次研究对象,采取随机分配的方式把选中的200例研究对象随机分为实验组和对照组,每组各有100例对象。对照组患者接受常规护理管理,而实验组患者则接受护理风险管理。实验组男性患者56例,女性患者44例,患者年龄区间在16-78岁,平均年龄(38.12±6.33)岁,对照组则有男性患者54例,女性患者46例,患者的年龄区间集中在17-76岁,平均年龄(37.89±5.09)岁。对比分析实验组和对照组患者的一般资料,其差异不具备统计学意义,符合本次研究的要求,可进行对比分析。

纳入标准,①符合感染性疾病的诊断标准。②可正常与医护人员进行沟通,无精神障碍;③对本研究知情,能积极主动配合本研究

排除标准,①病情危重,随时心跳呼吸骤停者。②患有精神疾病及精神障碍者;③不主动配合本研究者。

参与本研究患者知情同意,本研究经医院伦理委员会批准通过。

2.2 研究方法

2.2.1 对照组

针对对照组患者,选择的管理方案为常规方案,即叮嘱患者按时、按量的用药,同时保障感染性疾病科科内消毒防护工作规范有序的展开,严格按照各类疾病的护理常规进行临床护理。

2.2.2 实验组

针对实验组患者,则采取护理风险管理举措,具体干预策略明确。首先,结合患者实际情况针对性的成立感染性疾病科护理风险观察组,做好护理风险观察组的培训管理工作,保障对感染性疾病患者的动态性监测工作有序推进。与此同时,科室内部还需要定期展开针对性的培训工作,这是护理人员高度重视疾病传染防治的重要之举。立足于管理护理层面考虑,使得护理人员的临床护理成熟水平大大提升;其次,感染性疾病科科室内部还需要保障针对患者病情以及治疗情况的健康宣教工作有序推进,详细了解疾病传播的具体路径以及危害程度,引导患者真正从思想意识层面重视感染的防护,积极配合采取行之有效的防护举措[3]。通过患者的一般资料可以很容易发现,患者的年龄差距较大,所以为了令不同年龄层次的患者都能够很好的接受教育培训,需要护理人员巧用多元化策略,凭借通俗易懂的语言来做好健康宣教工作,例如画册、PPT、短视频等等,凭借形象生动的模式引导患者对常见的感染性疾病的危害程度以及常见的传播路径详细了解。与此同时,院方还可以开通微信公众平台,定期在平台上科普相关文章,例如,让患者掌握“七步洗手法”的具体流程,真正从思想意识层面增强个人卫生防护意识,强化科普工作也是增强患者依从性的关键之举;再者,面对临床方面涉及到侵入性管道治疗的患者,为了防止患者临床症状不稳定,需要深刻意识到在管道置入环节,会有程度不同的损伤出现,与此同时还会使得化学消毒剂相关损伤系数大大提升。故面对建立管道通路的管理,必须进一步提升操作的严格程度,确保每一步操作流程都把握好无菌的准则。管道置入完成之后,密切观察患者的具体变化,一旦察觉到污染需要针对性的采取处理措施,面对无需留置的导管应当及时拔除处理;此外,抗生素类药物试用版规不规范也是导致感染发生的重要因素之一,一旦由于抗生素滥用导致感染情况发生时,一定要先对感染出现的具体原因详细了解,参照患者的药敏试验结果,针对性的筛选对应的抗生素,为后续的治疗工作的高效展开创设有力基础,叮嘱患者严格遵照医嘱服用药物,不能随意更换药物类别及剂量;感染性疾病科所收治的患者,基本都有不同程度的传染性,基于此临床护理工作开展环节,既要密切关注护理人员及其患者的卫生管理工作,同时病房内的卫生环境也需要高度重视,选派专业人员定期完成对应的清洁消毒工作,不能放过死角,保障科室地面、空气、物体表面的消毒处理工作落实到位,同时消毒完成之后需要确保病房环境常规监测工不工作合理展开;病房门槛或者病室内应当统一配备速干手消毒液,护理人员将疾病及感染关联的健康知识及时讲述给患者,这是患者感染防控意识增强的关键之举[4]。护理人员进行护理工作时,还需要牢牢把握好无菌操作的基本准则,院方需定期对护理人员是否执行消毒流程进行督查,然后将本阶段感染防治控制情况及时传达给护士长,结合感染情况做好医护流程的优化调整工作。

2.3 确定具体观察指标

针对本研究,确定具体的观察指标为两者患者对护理工作的认可情况,将本院自制的满意度调查表发放给研究对象,满分一百分,90分以上表明患者对护理工作非常认可,70-90分则代表患者对护理工作基本认可,低于70分,则代表患者对护理工作不认可;对比分析两者医疗纠纷的发生情况;对比分析两组护理风险事件的发生情况,例如临床中标识模糊。消毒工作不到位、交叉感染、化学消毒剂损伤等等情况;对比分析,两者护理质量的具体评级,立足于护理人员的沟通水平、服务态度、护理技术、主动性、责任意识等方面全方位对比分析,依然采取百分制,得分与护理工作质量呈正相关。

2.4 明确统计学方法

针对本研究涉及到的数据,选用SPSS.20.0统计学软件进行统计分析。对于其中的计量资料选用x±s的方式来表达,组件比较采取t检验的方法;而对于其中的计数资料,则采取%的方式来表达,组间的比较采取x2检验,以p值的大小判断统计学差异存在与否,当p值<0.5时,代表差异的统计学意义存在。

3 研究结果

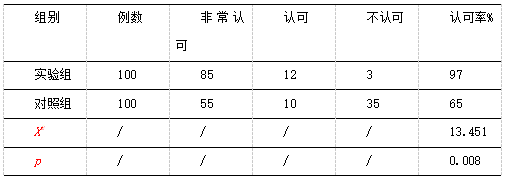

3.1 对比分析不同干预举措下患者对护理工作的认可度

对比分析实验组和对照组患者对护理工作的认可度,其中实验组患者对护理工作的认可度高达97%,对照组患者对护理工作的认可度仅为65%。差异具有统计学意义。即p值<0.05详情见表一,

表一:两者患者对护理工作的认可度

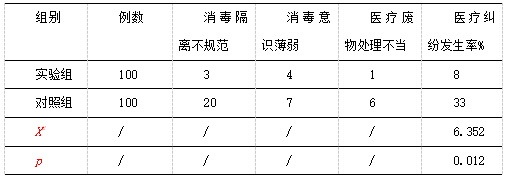

3.2对比分析不同干预举措下医疗纠纷的发生情况

3.2对比分析不同干预举措下医疗纠纷的发生情况

对比分析实验组和对照组医疗纠纷的发生情况,实验组医疗纠纷的发生率为8%,对照组医疗纠纷的发生率高达33%。差异具有统计学意义,p值<0.05.详情见表二所示。

表二:两者医疗纠纷的发生情况

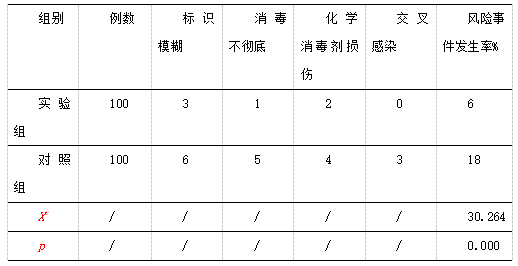

3.3 对比分析不同 干预举措下护理风险事件的发生率

3.3 对比分析不同 干预举措下护理风险事件的发生率

对比分析实验组和对照组护理风险事件的发生率,其中对照组护理风险事件的发生率为18%,实验组护理风险事件的发生率则为6%。差异的统计学意义依然存在,即p值<0.05.详情见表三所示。

表三:两者护理风险事件的发生情况

3.4 对比分析不同干预举措下护理质量的具体评级

3.4 对比分析不同干预举措下护理质量的具体评级

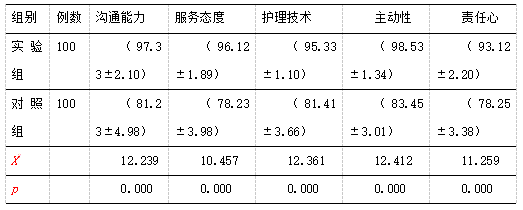

对比分析不同干预举措下的护理质量评价,分别从沟通能力、服务态度、护理技术、主动性、责任心等方面来评价护理人员,其中实验组各方面得分均高于对照组,差异具有统计学意义,即p值<0.05,具体评分详见表四。

表四:两者护理质量评级对比

4结果分析与讨论

4结果分析与讨论

结合《传染病防治法》当中的具体规定,对于感染性疾病而言,其防治管理工作需要严格遵照既定流程展开。同时医院方面也必须真正从思想意识层面高度重视传染病的防治工作,特别是管理层需要在完善健全传染病防治管理相关规范方面倾注更多精力,必须将医疗工作同护理工作摆在同样位置,督促相关举措的落实到位[5]。例如,优化职业暴露登记报告制度规范,综合考虑院方实际情况提供针对性的预防感染设施即环境,保障传染病的防治管理工作高效、有序的推进。考虑到感染性疾病本身的传染性非常强,当条件核实时往往会出现大范围传播的情况,基于此感染科护理人员一定对患者采取标准的治疗及护理对待,同时还必须严格遵照传染病报告制度展开工作[6]。治疗环节,对于传染病的防治宣传工作也不能落下,将传染的控制工作落实到位,规避疾病大肆传播情况的发生。确定感染性疾病科常见护理风险之后,本研究联系可能造成感染的原因采取行之有效的防护举措。首先,增强护理人员关于感染性疾病传播及防护的健康宣教力度,这是提升医护人员警觉性的关键所在。考虑到临床方面由于管道因素导致的感染情况较多,基于此,联系已有经验细致剖析管道导致的感染情况,完善了护理原则,保障管道方面的护理管理工作有序推进[7]。此外,严格制定处理医疗废弃物的处理流程,对患者的分泌物、排泄物等也需要严格处理,严格遵照针对性的封存原则来处理。本研究发现,实验组患者对护理工作的认可度为97%,而对照组患者对护理工作的认可度仅为65%,同时差异的统计学意义存在,即p值<0.05.,对比分析两者医疗纠纷的发生情况,实验组医疗纠纷发生率为8%,对照组医疗纠纷的发生率高达33%,差异的统计性意义同样具备,p值<0.05;对比分析两组护理风险事件的发生率,同样实验组低于对照组,差异具有统计学意义;对比分析实验组和对照组护理质量评级,实验组护理人员在沟通能力、服务态度、护理技术、主动性、责任意识等方面均优于对照组,差异统计学意义存在,即p值<0.05.根据上述结果,全面剖析感染性疾病科常见护理风险因素的基础上,针对性的采取行之有效的防护策略,是规避不良事件发生的关键举措,同时也是进一步提升临床护理水平的关键举措,助力医院树立起良好的形象。

综上所述,感染性疾病科常见护理风险因素较多,主要是导致感染情况出现的因素,需要院方高度重视这些风险因素,针对性的采取行之有效的防护举措,切实达到提升临床护理成效,改善感染控制效果,助力患者更好的康复的目的。

参考文献

[1] 郑寒思.感染性疾病科常见护理风险因素及防护措施[J].中国医药指南, 2022(023):020.

[2] 钟凤娟,辛红菊,阮春燕,等.感染性疾病科护理人员工作压力与工作倦怠的现状调查及影响因素分析[J].中华现代护理杂志, 2021, 27(17):4.DOI:10.3760/cma.j.cn115682-20201209-06615.

[3] [艳丽.观察风险护理管理模式在小儿呼吸系统感染性疾病的临床应用优势[J].家有孕宝 2021年3卷17期, 109页, 2021.

[4] 康红英,张桐,张美玉,等.感染性疾病患者临床护理中的常见风险因素及防护措施[J].中文科技期刊数据库(全文版)医药卫生, 2022(10):4.

[5] 赵晓英.感染性疾病科常见护理风险因素及防范对策分析[J].中文科技期刊数据库(全文版)医药卫生, 2021(9):2.

[6] 张小芹.浅谈感染性疾病常见护理风险因素及防护措施[J].养生大世界, 2021(19):1.

[7] 李校宣.风险护理管理模式在呼吸系统感染性疾病临床诊疗方面的应用[J].中文科技期刊数据库(全文版)医药卫生, 2022(2):4.