医学上,癌指的是起源于上皮组织的恶性肿瘤,一般癌症多泛指所有的恶性肿瘤疾病[1]。癌症具有细胞分化和增殖异常等特点,其发生发展过程十分的复杂,是当前临床上一直在不断深入研究内容。对于大部分癌症患者而言,当其了解到自己患有癌症以后,容易产生焦虑、抑郁等心理,这种心理往往会对患者治疗效果产生极大的影响。随着病情不断发展,癌症患者中晚期会产生癌痛症状,而强烈的疼痛则会进一步加剧患者不良心理,威胁到患者身心健康。有调查研究表明情绪对于癌症患者治疗具有重要作用,为此,在本次研究中,对本院收治的80例消化道恶性肿瘤患者展开分析,了解中医情志护理在癌痛患者中的应用效果。

1 资料、方法

1.1 资料

选择2018年8月到2019年8月本院收治的消化道恶性肿瘤患者30例,将其随机性分组:对照组、观察组,每组15例。前者开展常规护理,后者实施中医情志护理,所有患者均知晓并同意参与本次研究,纳入标准:患者均符合消化道恶性肿瘤诊断标准,患者自愿参与本次研究,患者生存期≥6个月;排除标准:排除合并患有其他严重合并症患者、精神障碍患者、非自愿参与本次研究者。

对照组15例患者中,男女性比例分别为:7、8例,患者年龄范围:50~57岁,平均年龄值为:56.9±1.4岁;

观察15例患者中,男女性比例分别为:6例、9例,患者年龄区间在:51岁至58岁,年龄平均值为:56.8±1.7岁。

对比上述2组患者一般资料,差异性较小:P值>0.05。

1.2 方法

对照组癌痛患者仅采取常规护理模式,护理内容主要是根据医嘱对患者实施病情监护、用药护理等。而观察组癌痛患者则实施中医情志护理干预,具体护理方法为:采取五声疏泄原理,五脏六腑对应“喜怒悲哀”原则,根据患者的特异性,每天由专业的责任护士对患者开展情志调节,每天1次。患者在安静的环境中保持坐位或仰卧位,对于肝癌患者,情志往往表现为易怒,嘱咐患者进行反复性腹式呼吸,每次10分钟[2]。若患病位置为胃部,则对应情志为悲,指导患者以宣泄的方式释放心中压力,如果患者病位为脾脏则情志表现为过度思虑,可以通过音乐疗法帮助患者疏导不良情绪。若患者病位为结肠等,情志表现为恐慌,给予鼓励性语言积极安抚患者内心,让患者逐渐保持平静。

1.3 观察指标

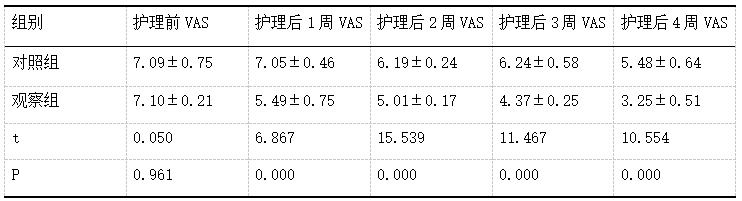

观察对比上述2组消化道癌症患者护理前后疼痛评分,疼痛评分采用VAS评分法进行评价,分值范围:0~10分,0分表示无痛、10分表示剧痛,患者疼痛与分值呈正比。

1.4 统计学处理

所有数据均进行准确核对和录入,采用SPSS22.0软件分析数据。计量资料使用T检验;计数资料使用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

护理前,2组消化道癌症患者疼痛评分比较并无统计学差异:P>0.05;护理后,2组消化道癌症患者疼痛评分均降低,而且观察组降低程度大于对照组,组间数据比较:P值<0.05(详细见表1)。

表1 对比两组消化道癌症患者疼痛评分(VAS)

3 讨论

癌性疼痛是一种不同于其他疼痛而独有的疼痛形式,这种疼痛往往会逐渐加剧,而且持续时间非常长,患者往往难以忍受而出现一系列心理疾病。祖国医学认为人的五脏六腑与情志之间关系密切,即:喜伤心、怒伤肝、思伤脾、恐伤肾、忧伤肺,因此祖国医学始终坚持认为情绪是影响恶性种瘤患者疼痛的主要因素之一。所以对于癌性疼痛患者而言,开展情志护理服务,对患者展开疼痛护理十分必要。但是以往的护理工作中,主要是针对患者病情进行护理,必要时遵循医嘱通过服药的方式改善患者疼痛水平,这种护理方式往往无法长期抑制患者疼痛感,而且也未能够改善患者的心理健康[3]。

中医情志护理中通过注意观察、了解患者的情志变化,掌握患者的心理状态,根据患者病因,实施针对性护理方案,帮助患者清除不良情绪,促使患者能够在治疗中保持良好的心理状态,有助于尽快缓解疼痛。本文中,通过辨证施治的方式,为患者制定具体的护理措施前,了解患者疼痛性质、部位、范围等,为患者展开针对性护理干预措施提供参与依据,文中所采取的中医情志护理方式,让患者能够学会自我调节和自我疏导,进而积极减少患者疼痛程度和频率,减少麻醉药物的使用,对患者康复具有积极意义。

在本次研究中,对消化道恶性肿瘤患者实施中医情志护理能够明显改善患者疼痛水平,相较于护理前,2组患者护理后疼痛水平逐渐降低,但是观察组降低程度显著高于对照组,组间数据比较结果显示:P值<0.05。

综上所述,中医情志护理在消化道恶性肿瘤患者中应用价值较高,有助于改善患者疼痛水平,提升患者的生活质量,能够很好的达到缓解癌痛的目的效果。

【参考文献】

[1]余梅.中医情志护理对消化道恶性肿瘤患者疼痛的干预效果[J].实用临床护理学电子杂志,2019,4(11):151-151.

[2]姜玲.中医情志护理对消化道恶性肿瘤患者疼痛的干预效果[J].实用临床护理学电子杂志,2018,3(42):56-57.

[3]陈小虹,王冰.中医情志护理对消化道恶性肿瘤患者疼痛的干预效果[J].临床医学研究与实践,2017,2(19):155-156.