作为最能体现中华优秀文化特质、反映中华哲学高度、凝练东方审美的意象,一直以来是大学语文教学的一个难点,它蕴藏于中华传统文学作品之中,将情感体验、美学体验、物我体验、哲学思辨凝练于寥寥数语之中,某种程度上,意象构成了文学的审美基本单位(夏之放 1990),是体现大学语文课程思政特色关键的突破点,但在教学实际中,存在教师理解把握不到位,教学设计不合理,生搬硬套、“硬融入”等问题。

基于唯物辩证法和人本观的体认哲学(Embodied Philosophy)主张从人的身体经验出发,建立一套解释人类心智、思维、情绪和语言的理论体系,对于我们认识意象的本质,激发意象内在思政作用,制定切合大学生心智年龄的教学设计具有借鉴意义。

1.体认哲学

当前,作为西方哲学主流(王寅,王天翼 2019)思潮的体认哲学,颠覆传统理性主义与传统分析主义视角,主张从人本视角解释人类思维以及语言产生的基本原理,认为一切复杂抽象的概念均离不开人类的身体经验,人的身体经验是构建复杂心理机制的蓝本。无论是对具体事物的命名,比如:“山口”“屋脊”“瓶颈”“门面”等名词的位置命名来源于人体部位,或是抽象的时间概念也反映了身体经验观,譬如在汉语和英语语法的时态中,“已发生”的概念与身体的背后相关,如:“过”“ago”等语法词均是用表示身后的空间概念词或者动词对应;“未来”的概念对应身体前方,如:“将来”“forward”等,都是建立在已知的空间和运动经验对复杂领域进行隐喻。作为这一思想的提出者Lakoff和Johnson(1999)把这种理论概括为“三项基本原则”:心智的体验性(the mind is inherently embodied),认知的无意识性(Thought is mostly unconscious),抽象概念的隐喻性(Abstract concepts are largely metaphorical),此三条基本原则解释了人类对于复杂外部世界的理解机制,也打通了从外部世界到形而上、抽象、复杂的内在心智加工之间的过程。

2.思政教学的体认视角

体认哲学的重点放在了人的内部心智过程,解释了人形成复杂认知的内部机理,但并未涉及外部信息传递的过程,而课堂教学从信息论的角度看,教学的本质其实与信息传播无差。习近平总书记在中国人民大学考察时指出(2022):“思政课的本质是讲道理,要注重方式方法,把道理讲深、讲透、讲活。”这一重要论述,深刻揭示了思政课的本质属性:“讲道理”指的是外部输入的知识信息要能够成为学生内化吸收的精神力量;“注重方式方法”指的是信息传递的教学环节能够使信息成为学生能够接受、追随、感知的“活”知识;“把道理讲深、讲透、讲活”指的是外部信息要能基于学生的既有的身体经验进行处理,最终“达到沟通心灵、启智润心、激扬斗志”的效果。

因此,结合总书记的讲话精神和体认哲学来看,思政教学设计可以采纳体认哲学观,解读为基于学生体认特点的针对性教学设计,将学生的认知特点、生活经验、思维方式作为教学设计出发点,找到适合学生体认规律的教学方法,对知识进行重构、演绎,使“道理”的真理力量成为适配学生思维特点的价值力量。

3.意象的体认哲学观解读

作为文学里的核心单位,对于意象的解释,我们采用文学领域大家袁行沛(1987:63)的解释:“意象是融入了主观情意的客观物象,或者是借助客观物象表现出来的主观情意”,这种定义基本肯定了意象作为外部概念的特征,它是经过作者进行情感化表达的具体事物,融入了作者的情感、审美意趣的具象物体。

意象是大学语文教学中一座非常丰富的思政“富矿”,尤其是中国古典诗词中的意象、意境,将作者丰富的人生态度、深邃的道德追问、独到的审美意识以雄厚的人性力量凝练为寥寥数语,在有限的平面空间,让作品构建的文学世界与读者自己的人生空间相互交织,达到“言有尽而意无穷”的效果。换言之,意象的解读真正发生在学生的内心世界中,是一种外部概念与自我经验交汇的内在活动,如同一颗胶囊,意象的物质载体犹如胶囊的外壳,而内在丰厚的思想、情感、审美理念等内容有赖于学生的“消化能力”,发挥意象的“药效”则有赖于学生自身的体认经验与教师的能力了。

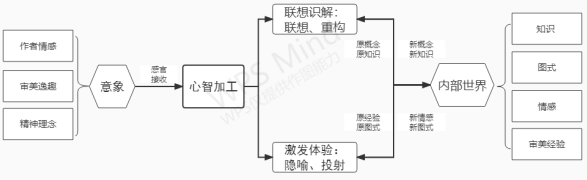

我们结合《卫风·伯兮》(王华英 2015)描述这一过程:首先,学生接触到意象信息“雨”“杲日”;第二步,这些外来知识会与自身典型概念、范畴“下雨”“出太阳”进行适配,与“下雨”“出太阳”相关的背景知识、熟悉体验则会被激活,例如:传统的情感诗词中“雨”的意象往往与悲、离开、苦等负面情绪相关,这些体验成为解读“雨”“杲日”的范本;第三步,如果传统经验无法解读“雨”,则会从诗词构建的内部世界进行重新分析;第四步,通过教师讲授或学生自身形成的新认识、新想法、新体验会形成新的概念融入知识体系中,我们将这一全过程解读为如下图示: 4.小结

4.小结

从体认哲学观观之,教懂“意象”,发挥“意象”作为大学语文课堂思政主要作用,既离不开教师的教学设计、授课方式、教学资源,更重要的是学生自身的体认经验,但是囿于学生有限的人生经历,如何解决古诗文中内蕴丰富的意象与学生有限的人生体验之间的矛盾,成为古诗词章节的一大难题。传统的教学方法往往采取讲解、剖析、阐述的方式,这种教师主体性的解构教学,其好处在于能够把握教学流程,快速、清晰完成教学目标,但弊端在于丧失了意象本身的美学意趣,使得本该由学生自身挖掘、体验的教学成为了教师主导的灌输于宣讲。

结合上文的分析,体验哲学为我们挖掘思政内核,重新认识意象本身的内部识解机制具有鲜明的指导性意义。

参考文献

[1]蒋寅.语象·物象·意象·意境[J].文学评论,2002(03):69-75.

[2]教育部.教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知(教高〔2020〕3号)[EB/OL].(2020-08-15).http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-06/06/content_5517606.htm.

[3]蓝纯.从认知角度看汉语的空间隐喻[J].外语教学与研究,1999(04):7-15.

[4]李福印.意象图式理论[J].四川外语学院学报,2007(01):80-85.

[5]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第一卷)[M].人民出版社,1995.54-57.

[6]屈光.中国古典诗歌意象论[J].中国社会科学,2002(03):162-171+208.

[7]王寅,王天翼.西哲第四转向的后现代思潮——探索世界人文社科之前沿[M]. 上海外语教育出版社,2019.

[8]王华英.大学语文[M].中国轻工业出版社出版社,2015.

[9]夏之放.论审美意象[J].文艺研究,1990(01):27-36.

[10]习近平.在中国人民大学考察时[N].人民日报,2022-04-25.

[11]袁行霈.中国诗歌艺术研究[M],北京大学出版社,1987:63.

[12]张福贵.大学语文的学科地位与课程属性反思[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2021,74(02):25-31.