新生儿呼吸窘迫综合征是指新生儿在出生后,在数分钟或数小时自然呼吸后出现进行性呼吸困难、呻吟等急性呼吸窘迫症状、呼吸衰竭等,一般发生在早产儿、过低体重或者过期产儿群体[1]。其是以因为患儿的肺表面活性物质缺乏,呼气末肺泡萎陷,导致出生后不久,发生进行行加重呼吸窘迫及呼吸衰竭。临床上新生儿呼吸窘迫综合征的致死率相对较高,但通过使用自呼吸机辅助通气后,病死率有所下降,不过对于常规的有创机械通气方式实践而言,其存在多种不良事件,而且通气设备的价格昂贵,成本高[2]。为此需要探索更为有效、实用性更强、无创的呼吸支持模式。本文提出经鼻双水平正压通气优先策略,研究其对新生儿窘迫呼吸综合征的治疗效果。报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料

患儿病例资料收集起止时间为2019.01-2022.01,研究对象选择为在我院出生且确诊为呼吸窘迫综合征的新生儿100例。按照治疗方法的差异,可分为研究组和对照组,各有50例患者。其中研究组有男性26例,女性24例,胎龄29-36周,平均(32.56±1.25)周。对照组患儿有男性病人27例,女性24例,胎龄在30-36周,平均(32.79±1.34)周。比较两组患儿的临床资料情况,无统计学意义(P>0.05)。

1.2方法

对照组患儿接受经鼻持续气道正压通气方法,采用相应呼吸机对患儿给予BiPAP辅助通气治疗,借助呼吸机配套通气管道以及适当的鼻塞型号,保证患儿鼻部密封。调整呼吸机参数为FiO2为0.4-0.6,呼吸末正压4-6cmH2O,吸气峰压为8-10cmH2O,呼吸频率控制在30-40次/min。按照患儿病情以及血气分析等实时调整呼吸机参数。

研究组患儿采用经鼻双水平正压通气优先策略。即是采用CPAP呼吸机对患儿进行经鼻辅助通气治疗,采用呼吸机配套通气管道及适当鼻塞型号,初始调整参数为FiO2为0.4-0.6,流量控制标准为6-8L/min,呼吸末压参数为6cmH2O,结合病情和血气分析适时调整呼吸机参数。

1.3观察指标

观察两组患儿呼吸暂停率及并发症发生率,对并发症统计内容包括气漏、支气管肺发育不良、视网膜病以及颅内出血等,发生率越低,表示治疗效果越好。并统计患儿的动脉血气二氧化碳分压、氧分压情况,分别记录患儿干预12h、24h、48h结果。其中在氧分压越高、二氧化碳分压越低,表示呼吸功能越好,治疗就越有效。

1.4统计学分析

采用SPSS20.0对各项数据实施处理,即是对各项计数资料行卡方检验,结果应用(%)表示。对各项计量资料行t检验,结果用(x̄±s)表示。如P值<0.05,代表两组数据比较有统计学意义。

2 结果

2.1 比较两组患儿呼吸暂停率及并发症发生率情况

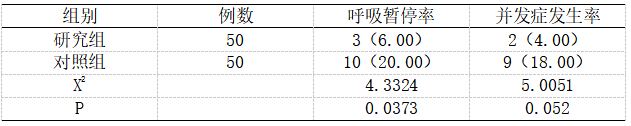

经干预后统计分组患儿的呼吸暂停率及并发症结果,研究组患儿的各项数据均低于对照组(P<0.05)。如表1所示。

表1 两组患儿呼吸暂停率比较情况(%,例)

2.2 比较两组患儿的动脉血气氧分压、二氧化碳分压情况

2.2 比较两组患儿的动脉血气氧分压、二氧化碳分压情况

干预后对两组患儿实施血气分析,其中在12h研究组患儿的二氧化碳分压以及。如表2所示。

表2 两组患儿的动脉血气氧分压、二氧化碳分压比较情况(x̄±s,mmHg)

3 讨论

3 讨论

新生儿呼吸窘迫综合征在临床上又被成为肺透明膜病,是因为缺乏肺表面活性物质导致的广泛肺泡萎缩,致使新生儿的肺顺应性有所下降,增加起到阻力。通常表现为严重的低氧血症和酸中毒症状,并伴有气促、呻吟、面部青紫等。如未得到及时的救治和缓解,将会导致多脏器功能衰竭,进而危及生命安全[3]。在以往治疗过程中,多数采用有创机械通气方法,则是通过经鼻持续气道正压通气法。但在具体实施过程中,很容易发生肺气漏以及呼吸机相关性肺炎、支气管肺发育不良、视网膜病以及颅内出血等。整体治疗效果仍有待提升,为此需探索新型的无创通气法,进而保障患儿病情得到控制,保证生命安全。

经鼻双水平正压通气法是当前临床上一种新兴的无创呼吸支持模式,具有不良反应小、恢复肺通气功能明显等优势,逐渐在新生儿呼吸窘迫综合征治疗中得到应用。实践中需对患儿进行正压通气支持,并给予患儿气管插管,吸净气管内存在的分泌物,并取患儿仰卧位,采用球囊进行加压给氧,拔出气管导管后连接经鼻双水平正压通气设备[4-5]。在该呼吸支持模式下能够满足人机同步和漏气补偿等功能,在压力支持以及压力控制下保证患儿自主呼吸,进而改善通气血流比,保证肺泡持续保持正压状态,避免发生肺泡萎缩。并且在治疗干预中,经鼻双水平正压通气法能够增加肺泡通气量,保持气体均匀分布,促使肺泡可适度扩张,增加通气功能。

本次试验研究选取100例新生儿呼吸窘迫综合征患儿作为观察对象,根据不同治疗方法将其随机分为研究组和对照组。对照组沿用目前临床上常规的经鼻持续气道正压通气法,研究组患儿接受经鼻双水平正压通气优先策略。分组干预后,对比两组患儿的呼吸暂停和并发症发生率。结果显示研究患儿的各项数据指标均低于对照组(P<0.05),表示经鼻双水平正压通气能够提高患儿治疗安全性。同时对两组患儿实施血气分析,对比氧分压和二氧化碳分压测试结果。研究组患儿的氧分压在12h高于对照组(P<0.05),24h及48h时两组无差异(P>0.05)。研究组患儿的二氧化碳分压结果比较中,12h研究组患儿低于对照组(P<0.05),24h和48h时,两组无差异(P>0.05)。表明经鼻双水平正压通气法的起效时间更快,其与在后续治疗中与常规方法效果相近。证明在24h干预后,两种方式的效果无明显差异。但考虑新生儿的特点,及早提高呼吸支持能力是至关重要的,因此采用新型无创呼吸支持模式对患儿的呼吸窘迫症状缓解效率更好、见效更快。

综上所述,经鼻双水平正压通气优先策略在新生儿呼吸窘迫综合征治疗中具有较好的效果,能够保证患儿的安全性,并及早提高氧分压、降低二氧化碳分压,在临床应用中具有较好的推广价值。

参考文献

[1]黎首豪,黄书炜,蔡玉青.新生儿急性呼吸窘迫综合征治疗中肺表面活性物质的疗效[J].中国医药科学,2020,10(1):166-168.

[2]任俊芬,吴振阳,索欣.高频振荡通气治疗常频机械通气治疗失败后新生儿呼吸窘迫综合征的疗效及护理干预[J].临床与病理杂志,2020,40(5):1257-1262.

[3]李菲,唐萍.经鼻间歇正压通气联合大剂量牛肺表面活性剂治疗重症新生儿呼吸窘迫综合征的疗效[J].实用临床医药杂志,2020,24(14):71-75.

[4]郑霞飞.CPAP呼吸机联合氨溴索治疗新生儿呼吸窘迫综合征的临床疗效[J].数理医药学杂志,2020,33(7):1056-1057.

[5]郑敏斯,高梅,欧彩香.经鼻持续气道正压通气联合不同时机肺表面活性物质治疗新生儿呼吸窘迫综合征的疗效探讨[J].中国实用医药,2020,15(2):44-45.