糖尿病是常见内分泌疾病,临床上表现为多饮、多尿,多食、体重下降等“三多一少”表现,目前其发病率呈上升趋势,发病年龄越来越小,已成为危害人民健康的主要疾病之一。伴随着2型糖尿病研究与治疗的不断深入,胰岛素治疗已经成为控制2型糖尿病病情,减少和预防并发症的有效手段。虽然临床应用胰岛素不能完全治愈糖尿病,但胰岛素的使用量在逐渐增加。但是,它可以延缓糖尿病的并发症,有效地改善患者的生活质量。当前大部分病人对胰岛素缺乏认识,对胰岛素治疗病人的护理干预十分重要[1]。本研究探讨了糖尿病患者胰岛素治疗实施临床护理干预对心理状态的影响。

1 资料与方法

1.1一般资料

选取2019年1月~2020年12月我院进行治疗的胰岛素注射糖尿病患者100例,并随机分为对照组和观察组各50例,其中对照组女性35例,男性15例,年龄为42~76岁,平均年龄(56.12±3.21)岁;观察组女性32例,男性18例,年龄为42~76岁,平均年龄(56.21±3.56)岁。两组资料比较无显著差异。

1.2方法

对照组实施常规护理, 观察组实施临床护理干预,(1)心理护理。关心患者,帮助患者树立信心,战胜疾病。护士要主动关心病人,鼓励病人讲述自己的心理负担,用简单明了的语言向病人解释胰岛素治疗的原则、好处及注意事项,以及低血糖时的自救措施。清楚地告诉病人,目前糖尿病尚无根治之道,但若能坚持综合治疗,可预防或延迟并发症的发生,提高生活质量。(2)用药护理。强调胰岛素治疗的必要性,要根据病人的具体情况,使病人正确认识自己的病情,积极接受胰岛素治疗,消除不必要的恐惧和消极悲观情绪,树立战胜疾病的信心。皮下注射胰岛素,严格进行三查七对,胰岛素要冷藏,配合用药要按性质顺序,定期更换注射部位,以促进胰岛素的吸收,防止硬化和脂肪萎缩,剂量要准确,注射要严格,无菌操作,防止交叉感染。演示正确的胰岛素吸入和注射方法,鼓励患者及其家属自行注射胰岛素,并让患者互相辨认注射部位,向患者说明如何用笔注射胰岛素,允许患者出院后继续注射胰岛素。(3)血糖监测。每日测量血糖5次,餐后3次,3点测量,空腹测量,病情稳定后1天测量4次。仔细观察意识,皮肤弹性,尿量,呼吸频率及深度。在病人口渴难忍,呼吸有臭苹果味,意识障碍等情况下,应高度警惕各种并发症的发生。健全各项检查,及时发现肺、尿、肠、皮肤感染,及时抗染治疗,控制感染和血糖控制不良的恶性循环。(4)低血糖症状的鉴别和治疗指南。病人有饥饿、出汗、面色苍白、眩晕、颤抖、眩晕等症状时,可服用200克果汁和两大勺蜂蜜。必要时可考虑静脉补充糖类。出现昏迷时,要及时检查血糖,发现血糖过低,要静脉滴葡萄糖。

1.3观察指标

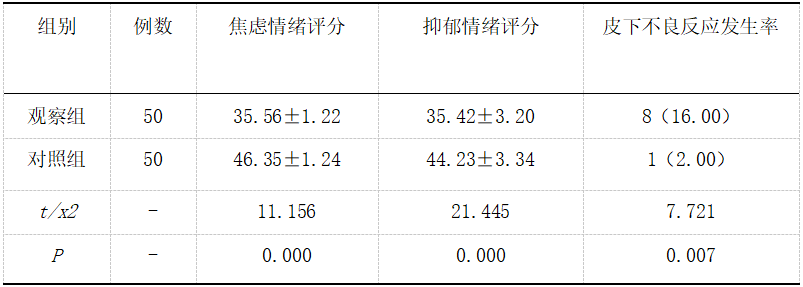

对比两组患者心理状态指标、皮下不良反应发生率。

1.4 统计学方法

将数据纳入SPSS22.0软件中分析,计量用t检验,计数用χ2检验, P<0.05为差异显著。

2 结果

治疗期间观察组心理状态指标、皮下不良反应发生率低于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组患者的临床指标比较

3讨论

随着生活水平的不断提高,人们的饮食越来越丰富,糖的摄入量也越来越多,从而导致糖尿病的发病率和患病率不断上升。随着我国老龄化进程的加快,糖尿病多发于老年人,其就医受到一定限制。因此,在治疗糖尿病时,胰岛素常常被用来控制体内血糖,以达到延缓病情的效果[2]。

长期胰岛素治疗对糖尿病患者血糖控制和并发症预防具有不可替代的作用。但由于病人担心长期使用胰岛素会带来更多的恐惧和经济压力,许多病人往往自己减量或停药,严重影响了治疗效果,导致各种辨证疾病早期发病。有针对性的护理干预,对于控制糖尿病患者血糖水平,保持精神状态稳定,改善病人的配合治疗,减少并发症,提高病人的知晓率及胰岛素治疗依从性,具有重要的临床意义[3]。

本研究结果显示,治疗期间观察组的心理状态指标低于对照组,皮下不良反应发生率低于对照组(P<0.05)。

综上所述,糖尿病患者胰岛素治疗实施临床护理干预可更好改善患者的心理状态,减少不良反应。

参考文献

[1]中华医学会糖尿病学分会.中国2型糖尿病防治指南(2020年版)[J].中华内分泌代谢杂志,2021,37(04):311-398.

[2]许慧慧.Orem护理模式对初发2型糖尿病患者糖尿病痛苦及应对方式的影响[J].航空航天医学杂志,2021,32(04):494-495.

[3]戴莉敏,周胜蓝,陈昕晟.不同胰岛素注射方法对妊娠期糖尿病患者疗效和安全性的影响[J].护士进修杂志,2021,36(08):721-724.