与健康人群相比,神经内科患者的营养分解较快。若体内营养流失严重,体内营养得不到及时有效补给,会出现营养不良等症状。因此,需要及时为神经内科患者补充营养,确保其身体机能正常,为其康复打好基础。在临床实践中,将肠内营养护理方法应用到神经内科患者营养补给中,便于在较短时间内为患者机体提供营养成分,满足其营养需求,提高身体免疫力,改善其生活质量,并尽快康复。

1 资料与方法

1.1 一般资料

参与此次研究的80例研究对象均为某市医院神经内科患者,患者就医时间分布在2021年1月到2022年1月期间。年龄分布为35岁到57岁之间,平均年龄37±4.5岁。其中有男性患者42例,女性患者38例。从患者情况来看,患者均具有不同程度的脑损伤,吞咽不便,意识障碍,其中脑梗死患者有25例,高血压性脑出血患者有10例,病毒性脑膜炎患者为11,脑出血患者为25例,蛛网膜下腔出血患者为9。患者肠内吸收与代谢无障碍,肠胃功能正常,不存在消化道类疾病。

1.2 方法

为保障研究工作顺利进行,采用信封方法将80例患者划分为对照组40例与观察组40例,患者在年龄、病情、病种、并发症等方面无差异,具有差异统计学意义。对照组患者接受医院安排的常规化护理,观察组患者接受常规护理的基础上,亦接受医院安排的肠内营养护理。参与研究的医护人员全程跟进护理情况,收集相关数据信息,分析两组患者病死人数、并发症等各项观察指标。

1.2.1常规护理

患者接受的常规护理方式为通过静脉为其注射维生素、蛋白质等营养物质,满足其身体营养需求,护理人员动态化管控患者的生命体征,确定患者血压、脉搏、心跳信息,组织患者接受身体电解质、血常规等检查,做好信息记录。

1.2.2肠内营养护理

肠内营养护理被细化为注射营养物质、并发症护理、营养物质输出导管护理、心理护理四大方面。一是在注射营养物质护理环节,医护人员需合理把控输出速度,遵循慢到快原则,输注速度一般控制在4 0ml/ h 到5 0ml/h。每一天输注的营养液量控制在1升到1.5升,营养液浓度控制在10%,由低到高。为保证营养液输出管道的安全性,需每日及时更换管道,确保接头处于无菌状态。二是并发症护理环节,神经内科重症患者会出现肺部感染、下肢深静脉血栓、压疮等不同病发症状,护理人员需做好指导,辅助患者参与呼吸功能训练,引领其掌握正确的排痰方法,防止内分泌物卡在呼吸道内。此外,需动态观察患者的身体情况,查看其是否出现发绀、呛咳等疾病表征。一旦发现此种情况,需要立即停止向肠内输注营养液,将相关情况反馈给主治医师,由医生制定整改方案。使用压疮风险评估表评估患者的压疮风险。借助气垫床辅助患者定期进行翻身,防止局部长期受压出现不适。对患者定期进行下肢按摩,运用湿毛巾为患者擦拭下肢,保障患者肢体清洁度。在患者病情好转后,要给予患者鼓励,鼓励其尽早下床活动,改善身体血液循环。在患者长期卧床身体不适后,可及时帮助患者调整体位,记录患者的排便情况,叮嘱患者及时清理肛周皮肤。在向肠内输注营养液的过程中,患者容易出现胃肠道感染性或者代谢性并发症,这就需护理人员动态化关注患者的各项身体指标,如蛋白质、电解质、水糖等,防止输注存在污染的营养液,以及合理规避吸入性肺炎。三是营养物质输注导管护理。护理人员需发挥主观能动性,掌握各类导管具体应用规范,保障导管的柔软性,防止导管破坏患者的胃肠道黏膜。通过多开侧孔,防止导管在使用过程中出现堵塞。亦需做好导管清洁与畅通操作,确保每一次输注营养液后使用温开水对导管消毒,保障导管清洁无污染。四是心理护理。在护理过程中,需要与患者积极互动与交流,了解患者的所思与所想,为患者讲解肠内护理方面的知识,消除患者的担忧、恐惧等负面情绪,确保患者以积极的心态配合开展各项护理工作。

1.3统计学分析

此次研究中的相关数据被同步录入Excel表中,借助spss20.0软件检验。计数资料采用(%)表示,计量资料运用均数±标准差描述,应用t检验。P<0.05代表具有统计学意义。

2 结果

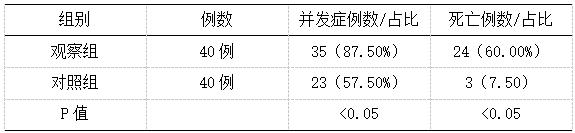

2.1 观察组与对照组患者的护理效果分析

在为观察组患者实施肠内营养护理后,与对照组患者相对比,观察组患者的病程较短,整体的治愈率较高,出现死亡并发症的几率较低,差异具有统计学意义(P<0.05)。相关数据信息与统计结果如表1所示。

表1 观察组与对照组患者的护理效果分析

2.2 观察组与对照组患者营养指标水平分析(x̄±s)

在为观察组患者行肠内营养护理后,加速患者的血清前白蛋白、血清转铁蛋白血清总蛋白指标均要高于对照组患者。这也表明,观察组患者在接受肠内营养护理后,机体营养指标上升,更利于其接受治疗,提高其诊疗水平。相关数据信息体现为表2。

表2 观察组与对照组患者营养指标水平分析(x̄±s)

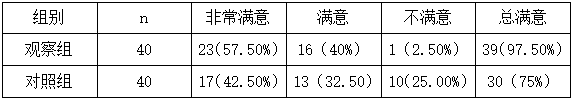

2.3 观察组与对照组患者护理满意度分析

通过护理满意度调查发现:观察组患者的护理满意度明显要高于对照组患者,差异显著,具有统计学意义(P<0.05)。具体数据体现为表3。

表3 观察组与对照组患者护理满意度分析 [n(%)]

3 讨论

(1)在临床实践中,神经内科患者症状不一,多体现为不同程度的昏迷、感知与运动功能障碍。尽管多数神经内科患者不能独立或者较好的进食,但患者体内胃肠功能、消化功能正常。加之神经内科患者体内营养流失较快,若其得不到及时有效的营养补充,会影响其机体健康程度,不利于其康复。因此,采用肠内营养护理方式,可为患者进行肠内营养支持,确保其血清前白蛋白、血清转铁蛋白血清总蛋白指标处于正常范围,有效规避患者存在继发性脑细胞水肿问题,防止患者出现神经内科疾病方面的后遗症,增强患者的机体免疫功能,改善患者的生活质量与预后质量。从整体来看,观察组患者对肠胃营养护理表现出了更高的认同。

(2)肠内营养是通过胃肠道为患者提供身体所需的营养物质,以及各种要素的新型营养支持方式。是否可对患者行此种护理方式,会受到护理时间长短、胃肠道功能以及患者精神状态等因素影响。目前,口服与经导管输入是较为常见的肠内营养护理方法,其中鼻空肠、鼻胃管等均属于经导管输入。

(3)脑梗、高血压性脑出血、病毒性脑膜炎、蛛网膜下腔出血等是目前神经内科中较为常见的疾病种类。罹患此类疾病后,患者意识会受影响,但患者的胃肠功能不受影响,消化吸收功能良好,能量代谢较快,致使患者机体内的营养流失速度较快,出现机体营养不良等问题。因此,医护人员采用适当的方法,及时为患者身体补给营养物质,方能促使其身体机能快速恢复。

(4)观察组40名患者在接受肠内营养护理方法后,患者的治愈率有所提升,并发症与死亡率显著下降。为充分发挥常态营养护理方法的应用价值,护理人员需做好营养物质输注、并发症护理、导管护理以及心理护理等多项工作。此外,护理人员需动态化关注患者的身体反应。若患者出现腹泻、恶心呕吐等不同症状,需要及时向主治医师报备,并调整护理方案,确保为或者提供最佳的输出服务。在导管护理环节,医护人员需每日为患者更换新的输注导管,并做好导管接头处的清洁工作,防止患者体内输注有污染的营养液。若选择的导管柔软度不合适,会给患者的管道造成影响。因此,医护人员需要选用柔软的导管。

综上所述,将肠内营养护理应用到神经内科患者护理实践中,患者的护理依从性较高,可改善患者的身体机能,提高其身体营养水平,患者对此项护理方式的满意度较高。此项护理方式可在神经内科患者护理中具有广泛推行价值。

参考文献:

[1]尹燕菊.神经内科危重症患者肠内营养的护理效果观察[J].当代护士(下旬刊),2020,27(04):33-35.

[2]赵璐.神经内科重症患者肠内营养护理分析[J].中西医结合心血管病电子杂志,2020,8(03):142+145.

[3]韩立珍,赵佳,王娣.神经内科重症患者肠内营养的护理探讨[J].中国社区医师,2019,35(35):155+157.

[4]陈静.肠内营养支持护理对改善神经内科吞咽障碍患者个人体质的效果研究[J].世界最新医学信息文摘,2018,18(31):241+246.